お知らせ

FOCUS:高齢者のうつ病診療 〈認知症・せん妄との鑑別と薬物治療を中心に〉

❶ うつ病の症状1)

うつ状態は気分・感情の障害であるが,表現される症状は多彩である(図1)。感情面では抑うつ気分,悲哀感,不安感など,精神運動活動面では思考・行動の抑制,焦燥など,身体面では各所の,あるいは全身的な不調などとして現れる。うつ状態はうつ病をはじめ,変性疾患や脳血管障害などの器質性障害,甲状腺機能低下症や膠原病などによる身体疾患,適応障害などの心因性障害などの様々な障害で認められる。なお,広義には,不幸な出来事に対する悲哀反応など,健常レベルの心因反応でもみられる。

一般的なうつ病における抑うつ状態では感情・気分,思考,意欲・行動の障害ならびに身体症状がみられる。感情・気分の障害の基本は「抑うつ気分」である。典型的には,はっきりとした原因や理由がなく,気分の落ち込み,悲しみ,空虚感,絶望感などが現れ,それが長期に(診断基準では2週間以上)持続する。「快楽消失(アンヘドニア)」は本来であればうれしい,楽しいと感じるはずの出来事に対してもそうした反応がみられず,様々な出来事に興味や喜びを感じなくなる。

思考の障害は「思考の制止・抑制」がみられ,考えようとしても観念,着想が頭に浮かばないため,考えが進行しなくなる。質問に対しては答えようとする努力は見受けられるが,返答が遅く,その内容も乏しい。思考内容に関しては自己を低く評価して自責的となり,物事を悪いほうにばかり解釈し,悲観的で取り越し苦労をする。こうした考え方は「微小念慮」と呼ばれ,過去は後悔,将来は絶望と考えることが多くなり,最終的には自殺念慮に至る。こうした念慮が訂正不能な確信となると「微小妄想」となる。微小妄想にはうつ病の3大妄想である「罪業妄想」「貧困妄想」「心気妄想」が含まれる。悪い出来事は自分のせいであり,自分の存在が周囲に迷惑をかけているなどと考える「罪業妄想」,実際には経済的な心配はないにもかかわらず,経済的に困窮し,家族も含めて路頭に迷ってしまうなどと考える「貧困妄想」,自分が回復不能の重病に罹患し,もう助からないなどと考える「心気妄想」がある。

意欲・行動の障害としては「精神運動制止・抑制」が典型である。これは,物事をしなくてはならないとわかっているのに,億劫でどうしてもできなくなる症状である。軽度であれば,仕事や作業の効率の低下や,朝,覚醒はしているが離床できない状態などとして観察される。しかし重度になると,食事や入浴もできず,1日中臥床した状態となる。さらに重度となると,自発的な動きがなくなり,話しかけても返答がない,うつ病性の「昏迷」状態となる。一方で,精神運動性の「焦燥」がみられる場合は,強い不安を伴い,イライラしてじっとしていられない。重度になると,患者は「身の置きどころがない」と訴えて,立ったり座ったり,うろうろと絶えず歩き回るようになる。

身体症状としては睡眠障害が最も多く,特に不眠が多い。障害のパターンとしては,入眠障害が頻度としては高いが,早朝覚醒は他の精神疾患と比べて,うつ病で比較的特異的にみられる。食欲低下も出現頻度が高い重要な症状であり,不食から体重減少に至ることが多い。食欲低下が重度になると,脱水や低栄養から,生命的な危機状態となることもある。また,性欲の低下も多く認められる。そのほか多彩な自律神経症状や内分泌系の障害,身体的不定愁訴がみられる。特に,こうした身体症状が前景に立ち,抑うつ気分などの精神症状が目立たないうつ病を,身体病の仮面をかぶったうつ病という意味で,「仮面うつ病」と呼ぶこともある。一般的なうつ病の身体症状としては,睡眠障害は不眠,食欲障害は食欲低下が典型であるが,「非定型うつ病」と呼ばれるサブタイプでは過食や過眠がみられる。

高齢者のうつ病の評価スケールとしてGeriatric Depression Scale (GDS)が広く用いられている。GDSは30項目の2択形式の検査だが,さらに簡便な15項目のGDS-Short Version (GDS-S)があり,日本語版のGDS-S-J(高齢者用うつ尺度短縮版-日本版)もある(Link参照)2)。6点以上はうつ状態を示唆しており,11点以上はほとんど常にうつ状態であることを示す。

❷ 高齢者のうつ病の発症要因3)4)

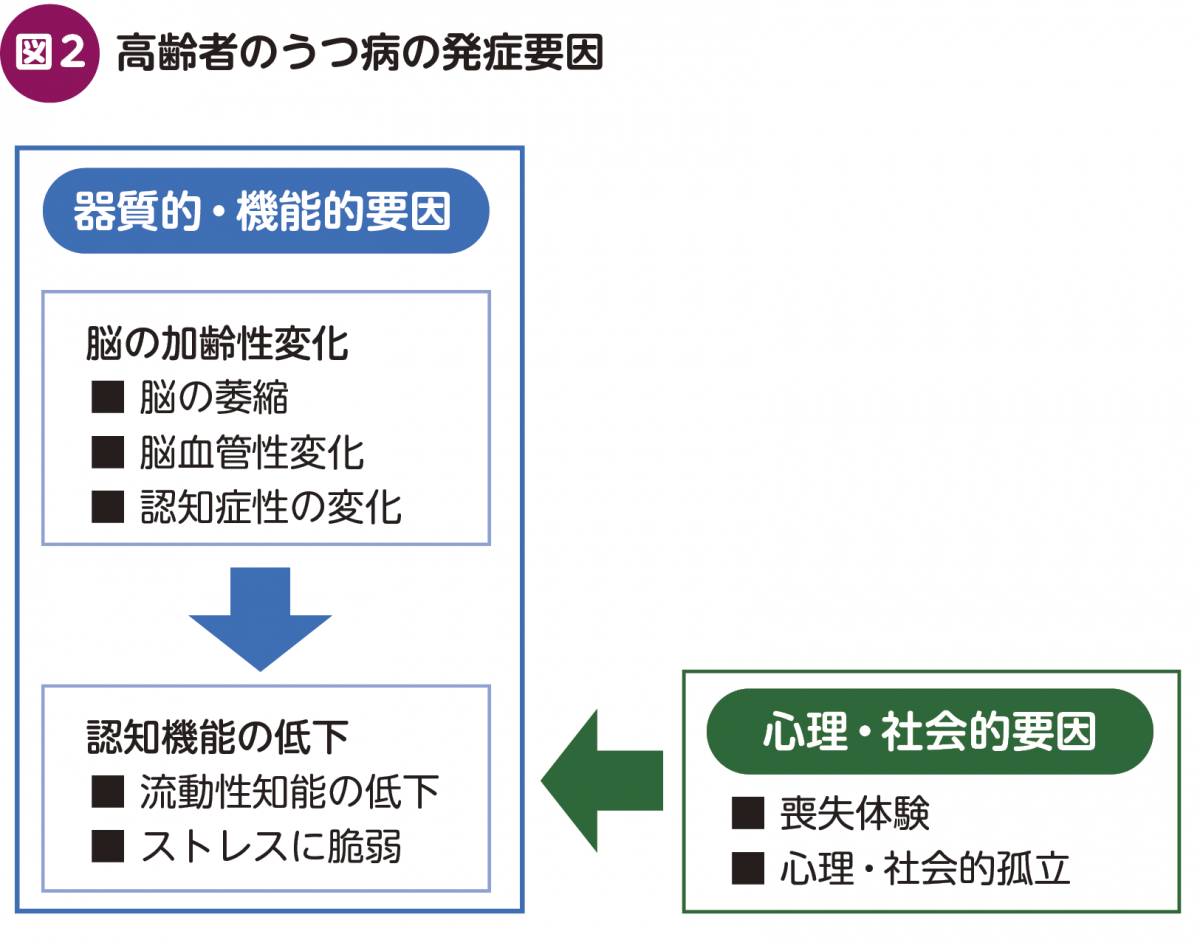

高齢者では脳の加齢性変化や血管性変化と,それに伴う認知機能の低下により,ストレスに対して脆弱な状態となっている。そこに喪失体験や心理・社会的な孤立などの負のライフイベントが負荷となり,うつ病が発症すると考えられる(図2)。

(1) 加齢による脳の器質的変化

一般成人におけるうつ病の病態には,特定の遺伝子やエピジェネティックな変化,視床下部−下垂体−副腎皮質系の機能亢進に代表される神経内分泌系の異常,モノアミン系やグルタミン酸系の機能異常,神経栄養因子のひとつである脳由来神経栄養因子(brain-derived neurotrophic factor:BDNF)を介した神経新生の障害,そして神経炎症などの様々な因子が,おそらく相互に関わっているものと考えられる。

高齢者のうつ病の場合は,正常加齢による脳の器質的変化や血管性変化がうつ病の発症に影響を与えていると考えられている。さらに一部の高齢者のうつ病が,アルツハイマー病(Alzheimer’s disease:AD)やレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies:DLB)などの認知症性疾患の前駆状態であることが指摘されていることから,これらの病理・病態変化が高齢者うつ病の病態に関係している可能性が示唆されている3)4)。

正常な脳の加齢性変化でも,頭前野や内側側頭皮質など認知機能に重要な領域の萎縮や機能変化が示されている。また,初老期以降に発症したうつ病患者において,MRIにおける深部白質病変や無症候性脳梗塞が健常高齢者と比べて多いことなど3)5)6),脳血管障害がうつ病の発症に関連することは以前より多く報告されている。こうした加齢に伴う脳の変化は,流動性知能の加齢性変化に対応すると考えられている7)。知的機能には結晶性知能と流動性知能があり,結晶性知能は語彙や知識など晩年まで維持されやすい知能であるが,一方,流動性知能は情報処理の速度や効率,注意・実行機能,ワーキングメモリー,エピソード記憶などの神経認知機能であり,出来事や環境変化に対応・適応する際に動員される能力とされており,加齢によって低下しやすいことが知られている3)4)7)。大規模コホート研究では,流動性知能の低下はうつの発症の危険因子となることが報告されている8)。つまり,高齢者では加齢による脳の器質的変化とそれに伴う認知機能(流動性知能)の低下により,好ましくないライフイベントや環境変化などによるストレスに対して脆弱な状態となっていることが示唆される。

(2) 心理・社会的要因9)

高齢者におけるうつ病発症の心理・社会的要因として,「喪失体験」は重要である。高齢期には短い間に様々な「喪失体験」を経験するが,これには,近親者との死別だけではなく,老化や病気,けがなどによる身体機能の低下,社会的役割の縮小など多くの事柄が含まれる。特に高齢になればなるほど,身体機能の低下やけがや病気による身体的健康の喪失,安定した生活環境の喪失などが,うつ病の発症に関係することが指摘されている10)11)。また,「孤立」も重要な要因である。近年の高齢者世帯の増加や近隣との関係の稀薄化などにより,さらには新型コロナ感染症の流行も加わり,一部の高齢者は社会的に孤立して,周囲からのサポートも受けにくくなっている。若い世代の家族と同居していても,心理的に孤立してしまう場合も少なくない12)。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む