お知らせ

FOCUS:専門外来発!歩行障害診療実践ガイド

◉歩行障害は新聞・TV・SNSなどで連日取り上げられており,人々の関心の高さが窺えます。しかし歩行障害は多岐にわたる疾患で生じ,複雑に絡み合っているため,総合的に診療できる施設や医師は限られているのが現状です。今回歩行障害についてまとめましたので,日々の診療に役立てて頂ければと思います。

◉最も注力したのは,歩行障害の鑑別とコンサルテーションフローです。大項目として,①しびれや痛みがあるかどうか,②片麻痺かどうかで鑑別を進めています。すべてこれで正確に鑑別できるわけではありませんが,臨床現場で活用しやすい体系的な分類になっていますのでご参照下さい。

◉歩行障害と密接に関係するフレイル・ロコモ・サルコペニアについても診断基準を含め,まとめています。

◉脳神経センター大田記念病院で使用している「歩行障害外来問診票」「理学療法士による問診と臨床評価用紙」「自宅でできる運動療法のパンフレット」をダウンロードできるリンクを設置していますのでご利用下さい。

◉また,ハキム病疑いの患者さんの歩行と,タップテスト実施後の改善した歩行を比較してご視聴頂けるよう,動画のリンクも設置しています。

❶ はじめに:歩行が障害されると

(1) 歩行障害と老化

“老化は足から”ということわざがありますが,歩行が障害されることや自分の足で自由に動けなくなることは,老化との間に密接な関係があります。老化が進むと最終的に死に至りますが,65歳以上の3万4485人を対象とした平均余命に関する研究では,性別や年齢を問わず,歩行スピードが速いほど寿命が長く,遅いほど寿命が短くなるということが明らかになっています1)。

また,“自分で自由に動くこと”は,人間の幸福にとって,“おいしく食事をすること”や,“人と楽しく会話をすること”と並ぶ大きな喜びのひとつです。歩行スピードが速い人ほど大きな病気にかかりにくく,認知症状のリスクも低下し,健康寿命が延伸するとの報告もあります2)。そのため,歩行障害は幸福度の低下や寿命の短縮につながる重要な課題と言えます。

筆者は脳神経外科医として長年,歩行障害の原因のひとつであるハキム病〔特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)〕の診断・治療に携わってきました。さらに,4年前からハキム病以外の疾患にも対象を広げ,“歩行障害外来”を開設しました。本稿では,多くの患者さんに関わった経験から得た知見を共有したいと考えます。

(2) 歩行障害による悪影響

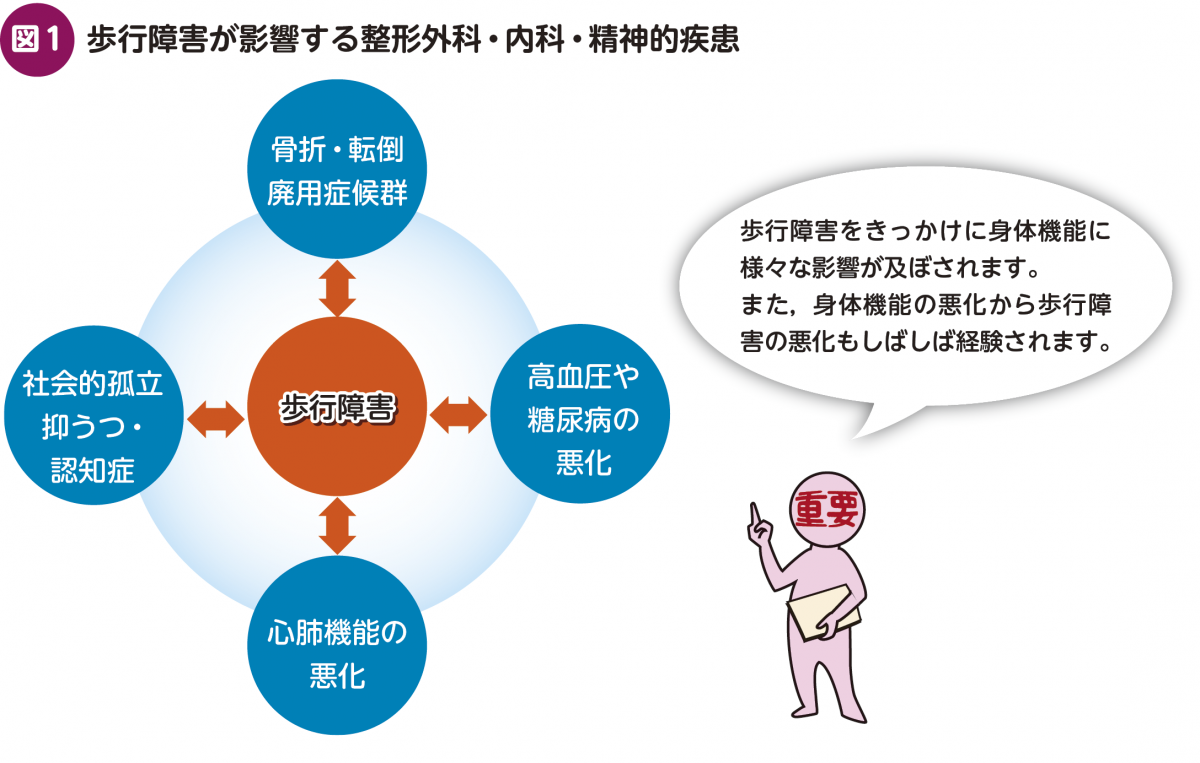

歩行が障害されると以下のような悪影響を及ぼします。

①転倒転落のリスクが高まり,骨折や打撲により日常生活動作(activities of daily living:ADL)の低下をまねきます。さらに,治療のための入院により廃用が進行し,心肺機能の低下を引き起こすなどの悪循環が生じます。

②運動が十分できなくなることで,肥満,高血圧,糖尿病,脂質代謝異常などのメタボリックシンドロームの悪化をきたします。

③外出の頻度が低下し,社会的に孤立し,外的刺激との接触が減少します。その結果,記憶や判断などの認知機能が低下し,抑うつや意欲低下が生じるなど情動面にも影響を及ぼします3)。

④歩行障害は本人だけの問題ではなく,その人を取り巻く家族にも介護による肉体的・精神的な負担をもたらします。さらに,医療サービスの利用頻度が上昇し,医療費負担の増加にもつながります。

◆

これらの関係を簡略に表すと図1のようになります。2025年には,団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり,国民の約5人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」が顕在化します。さらに,2040年には65歳以上の高齢者が人口の約35%を占めると予測されています4)。歩行障害の診断・治療はこれらの悪循環を断ち切り,健康寿命の延伸につながると考えられます。

❷ 歩行のメカニズム

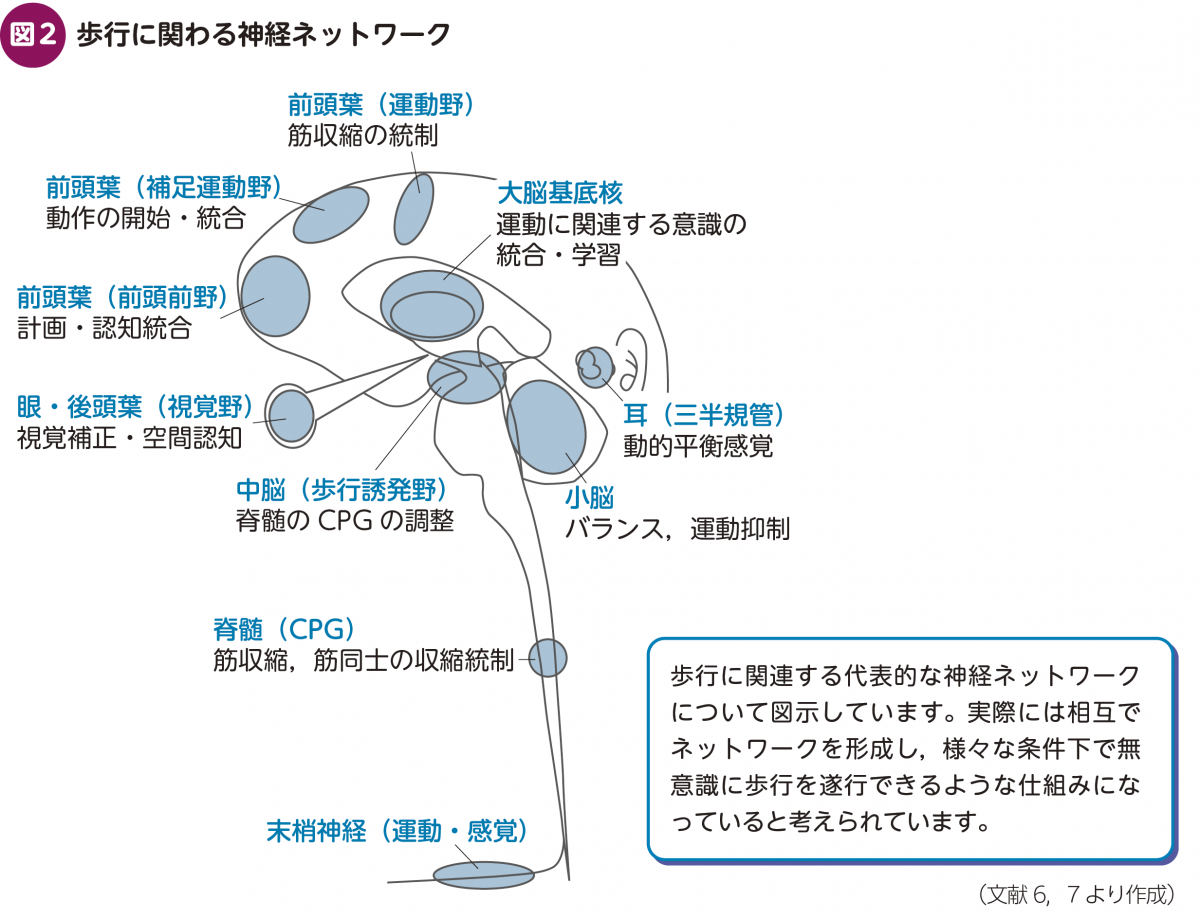

歩行に関わる神経細胞(運動ニューロン)は大脳皮質の運動野から始まり,脳幹部を経て延髄下部腹側の錐体交叉で反対側に至ります。その後,脊髄を下降(錐体路)し,脊髄の前角で下位運動ニューロンとシナプスを形成し,下肢の筋肉に到達して筋収縮を行います。しかし,歩行は常に意識的に行われるわけではありません。自律的な歩行調節の中枢は脊髄の中枢性パターン発生器(central pattern generator:CPG)と考えられており,CPGは,上位からの指令がなくても,末梢からの感覚情報をもとに歩行に必要なリズムとパターンを生成しています5)。

また歩行中,下肢からの情報は,皮膚,筋肉,関節の感覚神経から脊髄を通りフィードバックされ,小脳や大脳基底核にも伝達されて補正が行われます。さらに,視覚情報や三半規管からの情報も重要です。大脳ではこれらの情報を統合的に処理していると考えられており,実際,運動関連領域以外の前頭葉や認知機能に関連する海馬傍回や頭頂葉の楔前部との関連も臨床的に証明されています(図2)6)7)。

このように,歩行に関係する要素は脳(大脳皮質,脳幹,小脳,大脳基底核,目,三半規管),脊髄,末梢神経,筋肉,関節,骨,皮膚,心臓,肺といった多くの臓器・器官・組織が関与しています。歩行障害は,これらのいずれかの部分が機能不全を起こすことで生じます。また,1つの問題だけではなく,複合的な要因が相互に影響を及ぼし,さらに症状が悪化することがよくあります。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む