お知らせ

あなたの想いを世界へつなぐ[日本医事新報特別企画:ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活」]

長く働き続けられる「医師」という職業だからこそ、早くからしっかりと自分の理想のシニア生活に合った働き方や閉院・終活を考える必要があります。

長寿化が進展し、生き方が多様化した現代は、自分自身の終活だけでなく、医院・クリニックの終活、ご家族の終活など、備える範囲は多岐に渡るでしょう。

今回は先生方の終活の支えになるサービス・企業をご紹介!「理想のシニア生活」を送るためのヒントになる情報をまとめました。ご自身だけでなく、ご家族の終活を考える先生方もぜひご活用ください。

(日本医事新報特別企画・ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活2025」の全文はこちらから無料でダウンロードできます)

生涯を通じて大切に築いてきた財産を自分の意思で有効に役立てたい─

そんな想いを形にする「遺贈寄付」という選択肢があります。

遺贈寄付とは、遺言書によって亡くなった後に特定の個人や団体に寄付として財産を遺すことができる方法です。近年、少子高齢化の影響で「相続の行き先」に悩む人が増え、遺贈寄付が注目を集めています。

特に亡くなった方と相続人のどちらも高齢という「老老相続」のケースも増え、相続された財産が長期間高齢者の間で循環し、経済活動に活用されにくい状況が指摘されています。

こうした背景のもと、遺贈寄付は自分の意思で社会に貢献し、未来につなぐ相続の選択肢として注目されています。家族への相続やご自分の老後の暮らしを優先しながら、残った財産の一部を寄付することもできます。先生方が目の前の命のため、社会のために医療に従事して積み重ねてきた財産を、最期にもう一度社会のために活かす機会―遺贈寄付はそんな「最後の社会貢献」といえるでしょう。その想いを届ける先のひとつとして、子どもたちの命と健康を守る活動を続けるユニセフ(国際連合児童基金)があります。

子どもたちの未来を支えるユニセフの活動

ユニセフは、第二次世界大戦後の1946年、困難な状況にあった子どもたちを支援するために設立されました。日本も戦後、脱脂粉乳や医療品の提供など、15年間にわたりユニセフから支援を受けてきました。

ユニセフは緊急支援にとどまらず、子どもが健やかに成長するための中長期的な開発支援にも取り組み、現在では世界約190の国と地域で活動しています。

予防接種、教育、児童労働防止、暴力からの保護といった平時の支援活動に加え、災害や紛争といった一刻を争う緊急事態下においても迅速に対応できるよう、コペンハーゲンの物資供給センターを中心としたグローバルな物流網を整えています。

特筆すべきは、1980年代に掲げられた「子どもの生存と発達革命」です。これは、当時世界で多くの子どもが防げる病気で命を落としていた現状を変えるために、子どもの発育を定期的に確認し、栄養不良を早期に発見する発育観察、下痢による脱水から命を守る経口補水療法、赤ちゃんに最適な栄養と免疫を与える母乳育児、そして感染症から子どもを守る予防接種という4つの支援を世界中に広めた取り組みです。こうした取り組みによって、多くの子どもたちの命が救われ、健康な成長が支えられてきました。

命と成長を支える、保健・栄養分野の支援

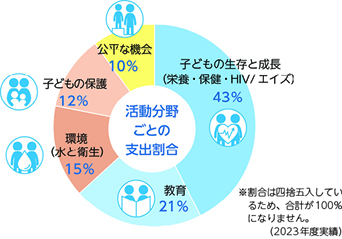

1990年には1,270万人だった年間の5歳未満児死亡数は、2023年は480万人に減少しました。しかし世界では今もなお約7秒に1人の子どもが5歳の誕生日を迎える前に命を落としています。ユニセフはこうした子どもたちの命を守るため、包括的な支援を行っています。ユニセフが行う支援のうち、子どもの生存と成長に関わる分野(栄養、保健など)への支援が最も多く、2023年度は全体の約43%を占めました。

栄養は子どもの成長に不可欠な要素のひとつです。栄養状態が悪いと、感染症にかかりやすくなり、発達が遅れ、将来の人生にも影響します。ユニセフは、質の高い食事や安全な水、衛生環境の整備を通じて予防的な支援を行うと同時に、栄養不良の子どもを早期に特定し、栄養治療食や治療用ミルクで回復をサポート。回復後も定期的な発育チェックを行い、長期的に子どもたちの健康を見守ります。

子どもたちが本来持つ力を最大限に発揮できるよう、寄り添い続ける姿勢こそがユニセフの支援の根幹です。

あなたの想いが、世界の未来を変える力に

公益財団法人 日本ユニセフ協会は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内で募金活動や広報、政策提言を行っています。その募金方法のひとつが遺贈寄付です。

医師として、これまで多くの命を支えてこられた先生方が実感してきた「命の尊さ」を、遺贈寄付というかたちで未来の子どもたちにつなぐことができます。

日本ユニセフ協会は約25年にわたり遺贈寄付を受けており、不動産の寄付など想いに沿った柔軟な方法で寄付が可能です。専門スタッフによる相談窓口もあり、安心して遺贈寄付の準備を進めることができます。遺言書の書き方などが載った専用のパンフレットもございます。まずはお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

公益財団法人 日本ユニセフ協会

☎ 03-5789-2039 [平日]9:00~17:00

https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_inh0.html

〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス

legacy@unicef.or.jp