お知らせ

閉院時の悩みを解決できる医業承継のリアル[日本医事新報特別企画:ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活」]

長く働き続けられる「医師」という職業だからこそ、早くからしっかりと自分の理想のシニア生活に合った働き方や閉院・終活を考える必要があります。

長寿化が進展し、生き方が多様化した現代は、自分自身の終活だけでなく、医院・クリニックの終活、ご家族の終活など、備える範囲は多岐に渡るでしょう。

今回は先生方の終活の支えになるサービス・企業をご紹介!「理想のシニア生活」を送るためのヒントになる情報をまとめました。ご自身だけでなく、ご家族の終活を考える先生方もぜひご活用ください。

(日本医事新報特別企画・ライフスタイル特集「彩りのあるシニアライフを送る 医師の終活2025」の全文はこちらから無料でダウンロードできます)

日本全国で医師の高齢化が進み、クリニックの事業承継は喫緊の課題となっています。しかし、多くの院長が「いつか考えないと」と思いながら、日々の診療に追われ先送りしているのが実情と言えます。先送りされがちな理由の1つとして、後継者候補(子どもや親族)と事業承継の話ができない、あるいは後継者候補と呼べる存在がそもそもいないケースが多いということが挙げられます。そんな院長の悩みを解決するどころかお金に換えてしまう方法として第三者承継(M&A)が着目されています。M&Aを成功させるためには「時間軸」の視点を持ち、逆算して動くことが不可欠です。本コラムでは、早期にM&Aに着手したことで大きな得をすることができた院長の事例をもとにヒントをお伝えします。

閉院時の悩みを解決できるM&A

60代前半で承継準備を開始したAクリニックの神山院長(仮称)は、長男・長女がそれぞれ医師として活躍していましたが自身のクリニックを継がせるつもりは当初からありませんでした。親子の間で事業承継の話は切り出しにくい上に、継いだ後も親の顔色を伺いながら経営や診療をするのは本人も辛かろうと考えていたからです。

最初は時が来たら閉院すればよいと思っていましたが、医局の先輩から閉院は開業以上に大変だったという苦労話を聞いて考えが変わります。先輩によれば、簡単に終えられると思っていた閉院は、内装の原状回復費用、医療機器の処分費用、従業員の退職金、借入金の清算など、多くのお金を要するだけでなく、患者が通院できなくなるため他院への紹介状を何枚も書き、保健所、厚生局、税務署などへの届出も多く、しまいには法律で定められた期間(5年間)カルテを保管する義務があるため倉庫を借りたとのことでした。

そんな矢先、クリニックに届いたダイレクトメールを見てM&Aという方法を知ります。

軽い気持ちで問い合わせをしたところ30歳代のアドバイザーがクリニックへやってきてクリニックのM&Aとはそもそも何かということを説明し始めました。M&Aという言葉を聞くと「身売り」「乗っ取り」を連想していた神山院長でしたが、話を聞くと「後継者へ継ぐことができない」「誰かに患者の治療を続けて欲しい」「職員の雇用と生活を守りたい」「診療は続けたいが経営の負担だけ楽になりたい」など、何かしら悩みや課題を1つのボタンで解決できる、それがM&Aということが理解できました。

承継後も院長として勤務は継続

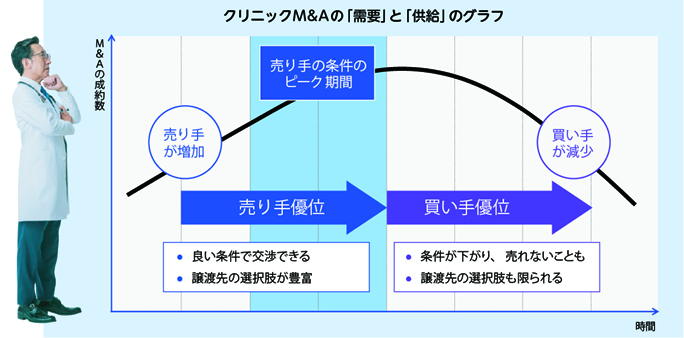

また、M&Aは「時間軸」の使い方によってもたらさせる結果が変わってくると言います。具体的にはM&Aをした後も継続勤務できる期間が長い方が、M&Aによって得られる対価も大きくなる傾向があると説明を受けました。つまり3カ月で辞めたい院長と3年間は勤務できる院長がいた場合、後者の方がより高い金額で売れるという可能性が高いということです。神山院長は60代前半で現役バリバリの最中でしたが、早期に検討を開始することでより良い条件と相手にめぐり逢う可能性に期待しつつ、問題の先送りによるリスクを回避するため、M&Aの検討を進めていくことに決めました。

M&Aの検討を始めてから10カ月後…神山院長は成約式で代表者挨拶をしていました。成約式には奥様、長男長女も参加され20年以上務めてきた院長に対して労いの言葉と花束の贈呈もありました。神山院長が選んだ相手は年商が数百億円もある法人Bで経営基盤も盤石な組織です。気になる譲渡対価はM&Aと同時に出資持分を譲渡して2億円、3年後の理事退任時に2億円、合計4億円となりました。神山院長もまとまったお金は退職金で受け取るつもりでいたため、想定外に大きい所得を現役中に得られたことへの嬉しさもこみ上げていました。

更に2年後…新型コロナウイルスの影響もなくなりクリニックは通常運転に戻りました。未だに神山院長は診療を続けていますが、診療以外の業務はほぼすべて法人Bが巻き取ってくれておりノンストレスで仕事に従事することができています。また、後任候補のドクターも法人Bのネットワークの中から採用でき、クリニックで2診療体制が始まりました。神山院長はご家族と旅行に行ったり、趣味のゴルフ・釣りを満喫されたりとセカンドライフも充実した2年間だったと語り、早期のタイミングでM&Aを検討し始めて良かったと締めくくりました。

M&Aはタイミングの見極めがカギ

M&Aを活用は、良い相手に良い条件で巡り合う確率を向上させることができます。なかでも「時間軸」の視点を持ち、逆算して動くことは重要なポイントです。言い換えれば、『タイミングの見極め』ができるか否かが、つまりは売る側が優位なタイミングでM&Aを検討することが大切です。

「70歳・80歳まで診療を続けたい」という意向がある院長もたくさんいらっしゃると思いますが、私たちは決して引退をして欲しいと言っているわけではありません。診療と経営を分けて考え、経営は前倒しで引継ぎを行うことで院長に損をさせないばかりか得を生む可能性が高くなります。まだ早いかな?少し勿体ないなというタイミングからM&Aを検討し始め、希望する条件に合う相手先をじっくり見定めていく作戦が賢い選択ではないでしょうか。

もう1つ追加でポイントを上げるとすれば、適切なアドバイザーを選ぶことです。具体的には「医療業界への理解」と「医療機関のM&A経験を多く有しているか」を選定時に重要視しましょう。

なぜなら、医療業界に詳しいアドバイザーは、業界特有の常識・非常識も知り得ておりクリニックや院長の伸びしろや強みを正確に把握できます。つまり、候補先へも上手に提案ができるため、良い条件を引き出せる可能性が上がるということです。また、クリニックは株式会社と違い医療法による縛りがあるため、一歩間違えれば行政指導を受けたり思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。過去にどのような医療機関の事業承継を支援しどのような相手とM&Aが成立したのか、そのポイントは何だったのかを聞いてみましょう。

もしアドバイザーに心当たりがない場合は株式会社fundbookヘルスケアビジネス戦略本部部長 西山賢太(筆者)までお問い合わせください。ヘルスケアビジネス戦略本部には、病院・クリニックのM&Aを200件以上成約に導いてきたメンバーが揃い、業界最大級の経験を持つアドバイザーが成約まで支援いたします。些細なことでもお気軽にお問い合わせください。