お知らせ

(1)脳から見た「脳─心─腎連関」[特集:「脳─心─腎連関」を整理する]

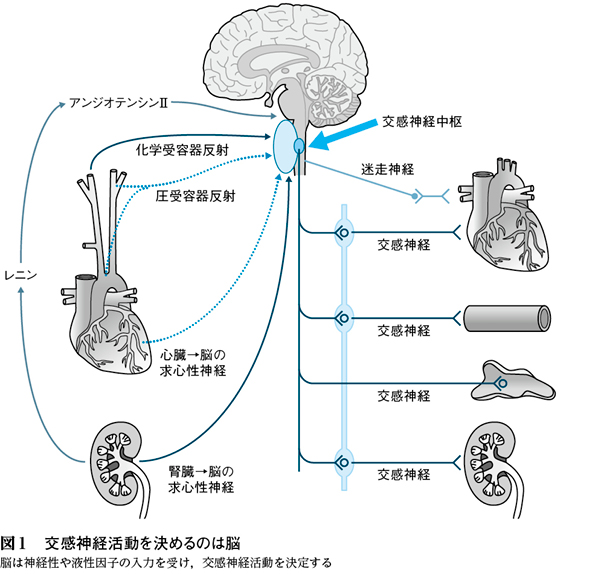

脳は,交感神経を用いて心臓・腎臓を制御している

心臓と腎臓を中心とする多臓器連関による循環恒常性維持システムの中心にあるのは,まぎれもなく「脳」である

遠心性交感神経活性化は,血管収縮・心拍数増加・心収縮性増加・静脈還流量増加により心拍出量を増加させるが,過剰になると,左室肥大・不整脈・容量不耐性により心不全となる。また,副腎からのアドレナリン放出増加,傍糸球体細胞でのレニン産生の促進によるアンジオテンシンⅡやアルドステロンの産生増加,腎臓からのナトリウム排泄抑制,局所のレニン─アンジオテンシン系活性化,腎血管床リモデリングを惹起し,圧利尿関係も悪化させる

腎臓から脳への求心性神経が刺激され,慢性腎不全や循環動態不全で増加した血中アンジオテンシンⅡが直接,脳に作用すると交感神経出力を増加させ,悪循環となる

1. 「脳から心臓」の交感神経は,脳が入力情報をもとに動的制御している

自律神経系は,生体の恒常性を維持する重要なメカニズムであり,脳を中心とするフィードバックシステムで制御されていて,圧受容器・化学受容器・心肺圧受容器・筋肉から脳への神経性入力,さらに種々の液性因子入力を脳が情報処理し,神経,特に交感神経として出力する(図1)1)。

心拍出量は,前負荷圧が増加すると,心収縮性・心拍数・血管抵抗と拡張期の硬さ(diastolic stiffness)からなる対数関数に従い増加する(心拍出量曲線)。交感神経が活性化すると,心収縮性増加・心臓収縮末期エラスタンス増加・心拍数増加により心拍出量曲線は上方に移動し,静脈は収縮して平均体血管充満圧が上昇し,血管抵抗の変化による影響は少なく,右房圧・左房圧は上昇せずに心拍出量が増加する。しかし,収縮特性が低下している不全心では,血管抵抗による影響が大きくなるため,交感神経の過剰な活性化はむしろ心拍出量を減らす。長期的に交感神経が過剰になると,心筋のダメージが生じ,心肥大やリモデリング・電気的リモデリングを惹起する。

残り3,762文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する