お知らせ

拡張型心筋症[私の治療]

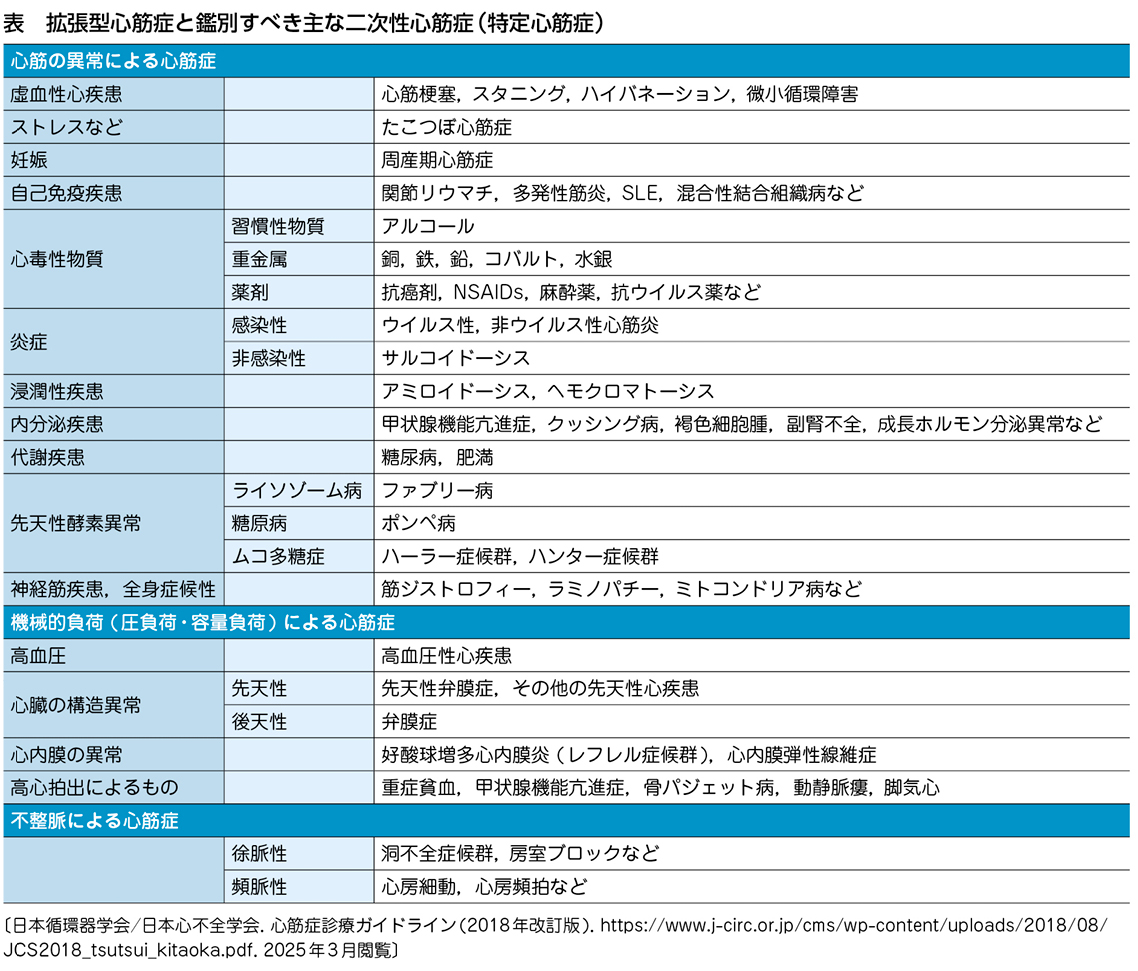

拡張型心筋症は,「左室のびまん性収縮障害と左室拡大を特徴とする疾患群」と定義され,診断の確定には,基礎疾患ないし全身性の異常に続発し類似した病態を示す「二次性心筋症」(WHO/ISFCの「特定心筋疾患」に該当)を除外する必要がある。

▶診断のポイント

「左室拡大」と「左室収縮能障害」をきたす類似の疾患は多く存在するため,原発性(特発性)の拡張型心筋症の診断においては,種々の二次性心筋症,いわゆる原因が明らかである特定心筋症を除外する必要がある(表)1)。それらをふまえて,拡張型心筋症とさらに鑑別が必要な心筋症として,拡張相へ移行した肥大型心筋症である拡張相肥大型心筋症や,不整脈原性右室心筋症が挙げられる。特に拡張相肥大型心筋症は,長い経過を経て,診断時は形態のみでは拡張型心筋症と鑑別するのが困難であることがしばしば経験される。

▶私の治療方針・処方の組み立て方

拡張型心筋症は収縮力の低下した心不全(HFrEF)を呈する代表的な疾患である。現代のHFrEFの治療においては,いわゆる“fantastic four”(β遮断薬,SGLT2阻害薬,サクビトリルバルサルタン,ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)が治療の中心となる。その上で,体液貯留を認める症例では利尿薬を,低心拍の徴候を認める症例では経口強心薬,静注強心薬を追加する。心臓再同期療法(CRT)の適応となる症例では心室再同期機能つき除細動器(CRT-D)装着を行う。

治療抵抗性の最重症例においては,年齢などの適格性を満たし,除外基準に抵触しない場合には,心臓移植レシピエント登録を検討する。ただし,ドナー不足が深刻なわが国においては,心臓移植の待機期間がきわめて長いため,植込み型補助人工心臓(iVAD)を装着して移植を待機する必要がある。かつては,iVADは心臓移植待機患者しか装着することができなかった。しかし,2021年より,一定の条件を満たせば心臓移植の待機患者でなくても,iVADを装着することが可能となった。そのため,心臓移植適応のない患者であっても最重症例に対しては,iVAD植込みを行うことがある。いずれにしても,最重症例においては心臓移植やiVAD実施施設に早めにコンサルトすることが重要である。

残り1,836文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する