お知らせ

生活習慣病分野における、この100年のトピック〜島本和明[創刊100周年記念特集 生活習慣病の100年]

週刊「日本医事新報」は2021年2月、創刊100周年を迎えた。この100年に医学・医療はどのように変化したのか―。本号では生活習慣病に造詣の深い島本和明先生(日本医療大学総長)にトピックを選んで頂いた上で、生活習慣病の100年を振り返るとともに、将来を担う若い医師へのエールを寄稿して頂いた。

さらに、トピックに関係した日本医事新報の誌面を100年分5050号の中から編集部が選び、紹介する(団体名、肩書は当時)。

若い医師へのエール

わが国では、がん・脳血管障害・心臓疾患の3大疾患を中心に、主として40歳以上の成人・高齢者の主要な疾病を「成人病」と名づけ、早期発見・早期治療が行われてきた。一方、「成人病」の多くは生活習慣の改善によって予防しうるという認識を国民に普及する目的で、1997年に厚生省は呼称を「生活習慣病」へと改称した。心臓病・脳血管障害の主要な危険基礎疾患である高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症、そして危険因子である喫煙の管理強化を行うことを目的としている。このような背景のもと、2001年に制定された「健康日本21」において、生活習慣病の克服を中心に健康づくり政策が推進されている。

本稿では糖尿病・高血圧・脂質異常症・メタボリックシンドロームを中心に「生活習慣病の100年」として紹介する。若い医師たちへのエールとして少しでも役に立つと幸いである。

島本先生が選ぶ 生活習慣病100年のトピック

①インスリン発見(1921年)

②WHOが糖尿病を定義(1965年)

③Ca拮抗薬の降圧薬としての開発(1971年)

④米国合同委員会(JNC)高血圧診療ガイドライン報告(1977年)

⑤HMG-CoA還元酵素阻害薬発売(1989年)

⑥アディポネクチン発見(1995年)

⑦「成人病」を「生活習慣病」に(1997年)

⑧アンジオテンシン受容体拮抗薬発売(1998年)

⑨「健康日本21」を提唱(2001年)

⑩メタボリックシンドローム診断基準策定(2005年)

1.糖尿病

1921年のインスリンの発見は、その後の糖尿病の治療や病態解明に画期的な進展をもたらした。本誌5069号(特集「インスリン発見100周年を迎えて」)に詳細が紹介されている。

糖尿病の診断に糖負荷試験が重要であるが、ブドウ糖負荷時(50g、100g)の診断基準は1965年にWHOが初めて提示した。その後、負荷量・基準値等は各国で変遷しているが、糖尿病の疫学、診断、治療そしてガイドライン判定に大きな転換をもたらした提示であった。

◆

2. 高血圧

患者数約4300万人と最も頻度の高い生活習慣病である高血圧は、脳卒中・心臓病・腎臓病等の合併症を予防する上で管理が重要である。高血圧の治療は各国のガイドラインによって行われるが、世界で初めてのガイドラインは1977年、米国合同委員会(JNC)より第一次報告1)が出され、1978年にはWHOのガイドライン2)が欧州を中心に報告された。そして、その後は4~5年ごとに改訂が続き、現在に至っている。わが国では2000年から2019年までに5回にわたって改訂されており、実地医療の高血圧管理に大きく貢献している。多くのガイドラインは完成前にパブリックコメントを求めており、若い医師もガイドラインをより理解するためにも作成への参加を望みたい。

わが国の降圧薬で最も広範に使用されているのはCa拮抗薬である。Ca拮抗薬の冠血管拡張作用から抗狭心症薬として1971年にジルチアゼムとニフェジピンが開発された。一方でCa拮抗薬が血管拡張作用により降圧作用を有することも抗狭心症薬の副作用として発見され、村上らにより降圧薬としての開発3)も進んだ。そして持続効果の強いアムロジピンの開発に至り、世界でも広く降圧薬として使用されている。副作用である血圧低下から降圧薬に応用されためずらしいケースであり、発想の転換が重要であることを示す一例である。このような視点での薬剤開発にも注目してもらいたい。

降圧薬としてのレニン-アンジオテンシン系の抑制は最初、1977年にACE阻害薬であるカプトプリルが開発され、持続性の強いエナラプリル等多くの開発に連なっている。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬は、当初はアンジオテンシンⅡアナログを用いて行われたが、アゴニスト作用や経口吸収の点で課題が残り、第2世代の非ペプチド性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬が開発4)されて現在に至っている。降圧効果が強く、副作用が少なく、臓器保護作用も期待されるため、世界で広く使用されている。理論的に開発された降圧薬の例として特筆すべきものである。

◆

3. 脂質異常症

高LDLコレステロール血症の治療薬として画期的な薬剤がHMG-CoA還元酵素阻害薬であるスタチンで、高コレステロール血症の薬剤として世界で広範に使用されている。HMG-CoA還元酵素阻害薬であるスタチンは1970年代、日本の遠藤章らによって、青カビからメバスタチン(コンバクチン)5)が発見されたことが契機になっている。その後、ロバスタチンの開発に発展し臨床応用されるとともに、強力で持続性のある多くの薬剤が開発されている。三共(現:第一三共)の発酵研究所に所属していた遠藤章らのグループによるHMG-CoA還元酵素阻害薬の研究は、第二のペニシリン発見とも言われており、高コレステロール血症の治療できわめて大きな貢献をした。若い研究者にはぜひ心にとどめて欲しい。

◆

4. メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、肥満を基盤にした糖尿病・高血圧・脂質異常症等のいわゆる生活習慣病の蓄積が、最終的に心筋梗塞や脳梗塞等の動脈硬化性疾患の発症につながるという概念である。2005年4月、わが国の動脈硬化学会、肥満学会、糖尿病学会、高血圧学会等関連8学会の合同委員会でメタボリックシンドロームの概念と診断基準6)を発表し、現在に至るまで医学界はもちろん一般社会でも多くの関心を集めている。なぜ内臓脂肪蓄積が多くの病態の発症要因になるかの機序については、脂肪細胞研究(アディポサイエンス)の急速な発展で解明されつつある。

松澤らは脂肪細胞が多彩な生理活性物質を分泌する内分泌細胞であることを明らかにするとともに、アディポネクチンという抗動脈硬化分子を発見した7)。さらに、脂肪細胞からレプチン、TNF-α、アンジオテンシノーゲン等多くのサイトカインやホルモンの産生・分泌が発見され、アディポミクスの概念が提唱されている。そして2008年、メタボリックシンドロームに焦点を当てた予防医学の国家戦略的な特定健診・特定保健指導の制度がスタートしている。肥満の研究が国家プロジェクトまで変えた大きな変換点であった。単なるエネルギー蓄積臓器と考えられていた脂肪組織が、動脈硬化、糖尿病に関連する重要な内分泌臓器であることの発見は、既存の概念にこだわってはいけないことを示す好事例と考えられる。

【文献】

1)JAMA. 1977;237(3):255-61.

2)Report of a WHO Expert Committee:Arterial hypertension. World Health Organ Technical Report Series 628. 1978, p7-56.

3)Murakami M, et al:Jpn Heart J. 1972;13(2):128-35.

4)Wong PC, et al:J Pharmacol Exp Ther. 1988; 247(1):1-7.

5)Endo, et al:J Antibiot(Tokyo). 1976;29(12):1346-8.

6)メタボリックシンドローム診断基準検討委員会:日内会誌. 2005;94(4):794-809.

7)Maeda K, et al:Biochem Biophys Res Commun. 1996;221(2):286-9.

①1921年 インスリン発見

72号(1923年1月25日):「海外事情」欄ではカナダ・トロント大学がインスリンの製造特許権を無条件で英国に提供したことを報告

③1971年 Ca拮抗薬の降圧薬としての開発

3778号(1996年9月21日):「高血圧症へのアプローチ:最新の降圧薬療法」では「Ca拮抗薬は降圧薬として高く評価され、処方頻度の上昇は著しい。汎用される根拠として①禁忌疾患が少ない、②単独服用で有効性が高い、③併用療法を行う場合にも相互作用による制限が少ない、④忍容性が良好で、服薬のコンプライアンスも高い」と紹介

④1977年 米国合同委員会(JNC)高血圧診療ガイドライン報告

2812号(1978年3月18日):「臨床医学の展望:高血圧症」では「高血圧の評価と治療に関し米国のJoint National Committeeは降圧剤治療の開始を拡張期血圧105mmHgにおき、90~104mmHgは他の危険因子により決めるよう奨めている」と紹介

⑤1989年 HMG-CoA還元酵素阻害薬発売

3410号(1989年9月2日):「ニューズ欄」では「……特に画期的な新薬として注目されているのが高脂血症治療剤のメバロチン。総コレステロールやLDL-コレステロールを低下させ、HDL-コレステロールを上げることで血清脂質を改善する効果を持つ……」と紹介

⑥1995年 アディポネクチン発見

4147号(2003年10月18日):「質疑応答欄:内科」の「脂肪細胞の働きと糖尿病との関係」では「……アディポネクチンは抗動脈硬化・抗糖尿病作用を持つが、肥満者では血中濃度が低下する。(中略)アディポネクチンの分泌不全がインスリン抵抗性の発症に関わる可能性が報告されている」と紹介

⑦1997年 「成人病」を「生活習慣病」に

3794号(1997年1月11日):「ニューズ欄・お茶の水だより」では「『生活習慣病』の概念導入を求める意見具申『生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性について』を小泉厚相に提出」(ニューズ欄)を受け、「……概念が定着していない現時点では、この言葉(生活習慣病)自体、そうした危険性をはらんでいる」(お茶の水だより)と「生活習慣病」の正しい定着を求めた

⑧1998年 アンジオテンシン受容体拮抗薬発売

3892号(1998年11月28日):「質疑応答欄:内科」の「新しい降圧薬としてのアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬」ではアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)の作用機序と効果をACE阻害薬と比較して紹介

⑨2001年 「健康日本21」を提唱

3966号(2000年4月29日):「ニューズ欄」では「健康日本21推進本部」の初会合を「……全省(厚生省)を挙げて総合的に取り組むよう関係部局に要請……」と紹介

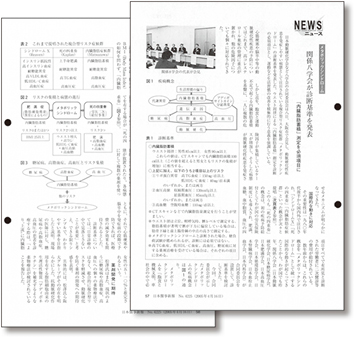

⑩2005年 メタボリックシンドローム診断基準策定

4225号(2005年4月16日):「ニュース欄」では「メタボリックシンドローム—関係8学会が診断基準を発表」としてメタボリックシンドロームの診断基準を紹介。これを受けて、4241号(2005年8月6日)では「座談会 メタボリックシンドロームをどう診るか」を掲載した〔出席者:松澤佑次(司会)・中尾一和・宮崎 滋 各氏〕