お知らせ

胸部電極のつけ方/Placement of precordial electrodes[Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第73回)]

春真っ最中でウキウキしますね。前回に引き続き,電極の“正しい”つけ方を学びます。今回は,胸部電極(precordial electrodes)についてです。

四肢電極に比べて注意すべきポイントも多く,微細なものまで含めれば,不適切な装着場面に遭遇したという人も少なくはないでしょう。どんな“名人”であっても,正しい電極配置での心電図でなければ,原則として正確な判読はできません。つまり,心電図には,“読む責任”は当然として,“とる責任”もあるのです。この点に関しては,すべての医療者が意識して日々の業務にあたるべきではないでしょうか。

もともとできる方も復習がてら,「実はあやふやだなぁ」と思っている方は是非ご覧下さい!最後には完璧に胸部電極をつけられるようになってほしいです。いつも通り周辺知識も交えながら,ポイントを丁寧に解説します。ではスタート!

▶胸部誘導のおさらい

胸部誘導は,ウィルソン(Wilson FN)らのアイディアから生まれたとされます。肢誘導よりも“身近”な距離感で心臓の電気現象を観察する“視点”を持った誘導だと理解して下さい。標準12誘導心電図に採用されているのは,V1~V6という6つの誘導です(No.5158,第22回参照)。基本的には,2点間の電位(圧)差で定義され,電極(名称はC1~C6)を貼った部分を陽極(プラス)とします。

一方で,基準点となる陰極(マイナス)はどこだったでしょうか? 理論上は,心臓に“無影響”な遠い場所ですが,そんな場所を心電計がにわかに見つけることは困難です。そこで,代わりに四肢電極(右手/左手/左足)を導線で結んでつくられるウィルソンの中心電極(Wilson’s central terminal:WCT)が最もよく用いられる“代用品”でした*1。

胸部誘導V1~V6は,このWCTを“ほぼゼロ”的な基準電位として,

V*:C*(胸部電極)-WCT

のような2点間の電位差を考えます(*:1~6)。このように考えることで,あたかも胸部に貼った電極から心臓の電気的・機械的な活動を“直に”眺めるような単極(unipolar)誘導としてのイメージが可能になるわけです*2。

ところで,胸部電極(陽極:プラス)は,それぞれ何の気なしにV*と表記してしまいがちですが,本当はC*と表記するのが正しいとされます*3。

*1 前回述べた,四肢の黄色(左手)電極を外した際,胸部誘導の波形も消失するのは,この基準(陰極)が無限の彼方(“±∞”のイメージ)に飛んでいくためですね。

*2 既に扱った背側部誘導(V7~V9)などの補助誘導にも,基本的には同じ考えを適用することができます(No.5260,第69回およびNo.5262,第70回参照)。

*3 勝手に“Chest”,あるいは“Cardiac”(心臓の)が由縁かと思っていましたが,国際的な標準規格では“precordial”のCというように明示されています。

▶胸部電極のつけ方①~はじめが肝心

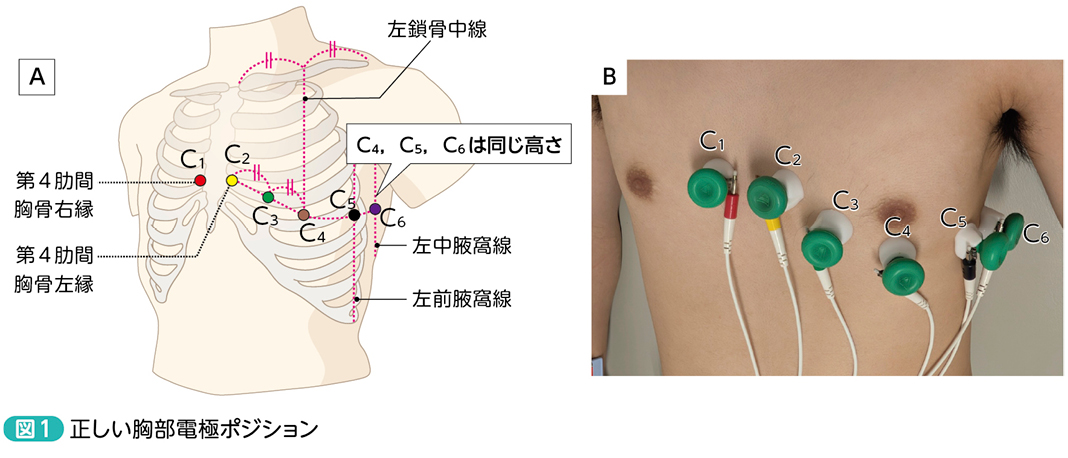

いよいよ本題の電極のつけ方についてです。まずは完成図からお示しします(図1A)。医療安全的な視点から心電図が語られるのをあまり見聞きはしません。でも,院内すべての心電計にこうしたイラストか写真(図1B)などをラミネート加工したものをぶら下げておくことが重要ではないかと思っています*4。