お知らせ

(1)心臓リハビリテーションの対象疾患とその実力[特集:心臓リハビリテーションの進め方]

心臓リハビリテーション(心リハ)は,運動療法・食事療法・患者教育と生活指導・薬剤指導・心理カウンセリングよりなる長期にわたる包括的プログラムである

心リハは心血管疾患患者の運動耐容能・QOLを維持・改善させるだけでなく,糖代謝・脂質代謝・神経体液性因子・血管内皮機能改善など多面的効果を有し,心血管疾患の進行を抑制し長期予後を改善させることが示されており,診療ガイドラインでも高いレベルで推奨されている

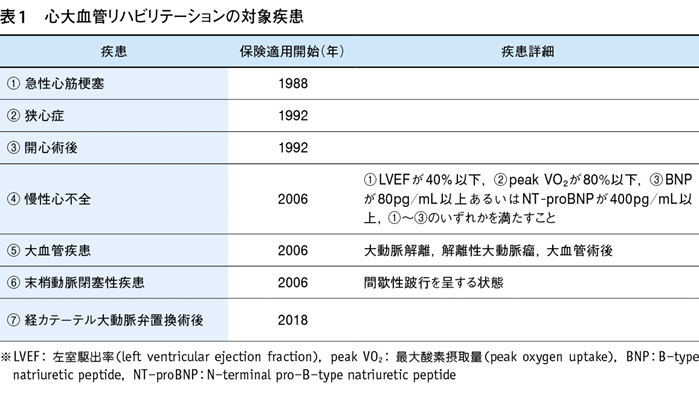

保険適用される対象疾患は,急性心筋梗塞,狭心症,開心術後,慢性心不全,大血管疾患,末梢動脈閉塞性疾患,経カテーテル大動脈弁置換術後であり,年齢制限はない

心リハの効果が発揮されるためには,医療従事者・患者・介護者が心リハプログラムを理解し,個々の患者にとっての目標を定め,足並みを揃えて実践することが重要である

1. 心臓リハビリテーションの対象疾患

これまでの研究の結果,心臓リハビリテーション(以下,心リハ)は多面的な効果を有することが明らかにされ,欧米およびわが国の循環器疾患ガイドラインにおいて心血管疾患の非薬物的治療として推奨されている1)。

2019年5月現在,心リハは「心大血管リハビリテーション料」として保険診療上算定可能である。心大血管リハビリテーション料の対象疾患は,①急性心筋梗塞,②狭心症,③開心術後,④慢性心不全,⑤大血管疾患(大動脈解離,解離性大動脈瘤,大血管術後),⑥末梢動脈閉塞性疾患,⑦経カテーテル大動脈弁置換術(transcatheter aortic valve implantation:TAVI)後の7疾患となっている(表1)。1単位=20分間,1回3単位を基本とし,発症日あるいは医師が必要と認めた日から150日間の算定が認められている。ただし,急性心筋梗塞と狭心症では,算定日数上限の除外対象疾患として,150日を超えて継続可能である。また,その他の疾患についても,月13単位までであれば150日を超えて継続可能である。このように,維持期にも算定が認められているのは心リハの特徴のひとつである。

保険診療点数に関しては,施設基準(Ⅰ)認定施設と施設基準(Ⅱ)認定施設で異なっており,それぞれ1単位=205点,1単位=125点となっている。施設基準(Ⅰ)と施設基準(Ⅱ)では人員要件が異なっており,施設基準(Ⅰ)では心リハの経験を有する専任の常勤の医師1人以上に加え,心リハの経験を有する看護師または理学療法士が2人以上(専従1人以上,専任1人以上,基本的に常勤)必要であるのに対し,施設基準(Ⅱ)では医師1人以上・看護師または理学療法士が1人以上必要であるが,常勤である必要性はない。