お知らせ

(6)栄養管理のポイント[特集:重症感染症の集中治療─成功に導く管理ポイント]

重症患者における経腸栄養の目的は,腸管粘膜萎縮の防止,腸管機能の維持である

血糖管理や水分管理という点においても,静脈栄養より経腸栄養を選択するべきである

経腸栄養管理を成功させる秘訣は,「安易に腸管を休ませない」というコンセプトと,嘔吐や下痢などの消化器症状への適切な対応である

1. 重症患者における栄養管理

重症感染症などの重症患者に対する栄養管理として,かつては絶食・中心静脈栄養(total parenteral nutrition:TPN)管理が当然のごとく行われていた。しかし,国内外のガイドライン1)2)の普及などに伴って経腸栄養の重要性が認識され,重症患者の栄養管理は近年様変わりしている。一方で,侵襲後には腸管蠕動麻痺が生じるため,いざ経腸栄養を施行しようとしても管理に難渋することが少なくない。

本稿では,重症感染症をはじめとした重症患者における栄養管理のポイントについて,経腸栄養管理を中心に概説する。

2. 経腸栄養の位置づけと重要性

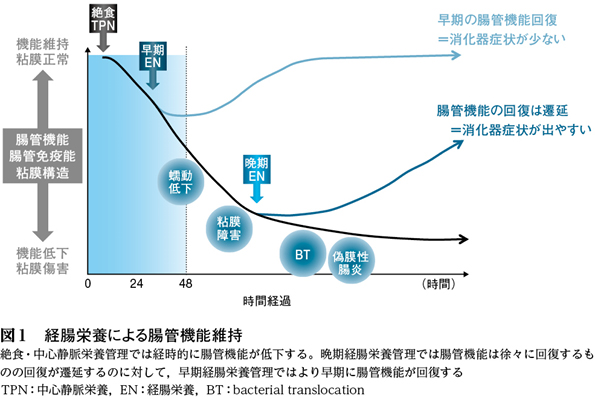

一般患者と同様に,重症患者においても経腸栄養管理が推奨されている。静脈栄養に比べて,経腸栄養,特にICU入室後(侵襲後)24~48時間以内に開始する早期経腸栄養は,合併症発生率の低減,ICU滞在日数の短縮などにおいて有効性が報告されている。腸管を使用することにより腸管粘膜の萎縮が防止でき,腸管の吸収能・免疫能が維持されるため,bacterial translocation(BT)や感染性合併症の予防につながると考えられている。腸管免疫の維持は全身の免疫機能の維持にも直結する。

また,早期経腸栄養により腸管を刺激することで,侵襲に伴う腸管蠕動麻痺を回避できると我々は考えている。すなわち,腸管を使用しない期間が長期化するほど,腸管蠕動麻痺は遷延する3)。経腸栄養と腸管機能維持に関する概念図を図1に示す。早期経腸栄養により正常な腸管機能が維持されるため,経腸栄養に伴う消化器症状は生じにくいと考えられる。さらに,経口摂取を再開する際,長期の絶食・TPN患者では食欲がわかず,食事量が思うように増えないのに対して,早期経腸栄養患者では比較的スムーズに経口摂取を再開できることが多い。このように,回復期を見越しても腸管を使うことは重要である。

残り3,780文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する