お知らせ

乳幼児への抗ヒスタミン薬使用と熱性痙攣

【Q】

熱性痙攣の閾値が下がるとの理由で,乳幼児への抗ヒスタミン薬(特に第一世代)の投与を控える傾向がある。乳幼児への抗ヒスタミン薬使用と熱性痙攣の関連について。また発熱性疾患以外(皮膚疾患やアレルギー疾患)でも控えたほうがいいのか。可能であれば推奨薬,非推奨薬についても。 (東京都 S)

【A】

抗ヒスタミン薬は,局所のH1受容体と結合する作用により鼻汁や㿋痒を抑制させる目的で小児アレルギー疾患において汎用されるが,気管支喘息治療薬のテオフィリンと同様に,熱性痙攣誘発の可能性が高い。発熱で救急外来を受診した小児(平均年齢1.7~1.8歳)では,熱性痙攣が認められた群では抗ヒスタミン薬を45.5%が内服しており,熱性痙攣を認めなかった群の抗ヒスタミン薬の内服率22.7%の約2倍であった(文献1)。そのため,幼少児(特に2歳未満)の患児への投与には十分な注意が必要である。

抗ヒスタミン薬が痙攣を誘発する機序は,脳内へ薬剤が移行することでヒスタミン神経系の機能を逆転させてしまうことによる。これはテオフィリン連続投与がビタミンB6の血中濃度を低下させ,痙攣抑制的に作用する神経伝達物質のGABA生成を抑制するという機序とは異なる。ヒスタミンも痙攣抑制的に作用する神経伝達物質であるため,抗ヒスタミン薬が脳内へ移行し,拮抗することは望ましくない。

これらの理由で,厚生労働省のPMDA重篤副作用疾患別対応マニュアル「小児の急性脳症」編(平成23年4月28日)において,患者・保護者に対しては,「お薬の副作用として急性脳症の症状が現れることがまれにあります。アスピリンなどの熱さまし,抗ヒスタミン薬を含むかぜ薬や,気管支を広げるためのぜんそくの薬などの他,てんかんを治す薬や免疫を抑える薬などの一部の薬が,小児の急性脳症の発症に関係のある場合があります」とある。医療関係者に対しては,「抗ヒスタミン薬が痙攣を発症する機序は,脳内へ薬剤が移行することでヒスタミン神経系の機能を逆転させてしまう機序による。ヒスタミンも痙攣抑制的に作用する神経伝達物質であるため,抗ヒスタミン薬が脳内へ移行し拮抗することは望ましくない」と注意喚起されている。

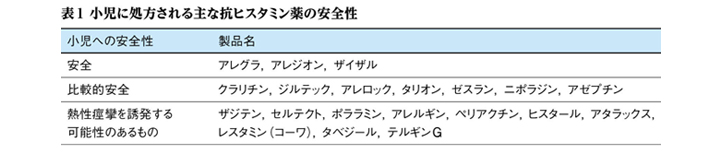

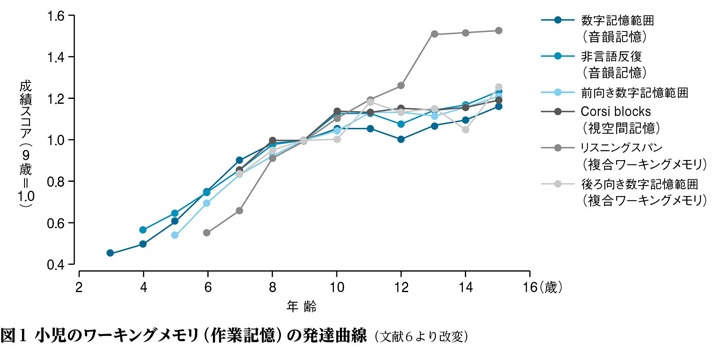

中枢抑制の副作用としては,インペアード・パフォーマンス(impaired performance:気づきにくい能力ダウン)のほうが被害は甚大である。この状態は,集中力,認知能力,作業効率,勉学能率,運動能率などのパフォーマンスが,疾患だけではなく,脳内へ移行する抗ヒスタミン薬により,無自覚に障害されている状態であり(文献2),インペアード・パフォーマンスの程度は,眠気,倦怠感と異なり,抗ヒスタミン薬の脳内H1受容体占拠率と相関する(文献3)。また,ヒスタミンは中枢神経系において,覚醒状態の維持,集中力の維持,学習と記憶の増強,摂食行動の抑制,ストレスの調整などにも寄与しており(文献4),学童期の患児へ抗ヒスタミン薬を投与する場合,学習能力や勉学能率の低下にも注意する必要がある(文献5)。脳血管内皮細胞のP糖蛋白と同様にワーキングメモリ(作業記憶)も12歳頃までに急速に発達する(文献6)(図1)。 発育途中の脆弱な脳を持つ小児期に抗ヒスタミン薬を長期に使用する場合は,悪影響を及ぼす可能性を危惧して(文献7) ,脳内へ移行しにくい新しいタイプの抗ヒスタミン薬(アレグラR,アレジオンR,ザイザルRなど)を選択することが望ましい(表1)(文献8)。

【文献】

1) Yokoyama H, et al:Eth Find Exp Clin Pharmacol. 1996;18(Suppl A):181-6.

2) Simons FE:N Engl J Med. 2004;351(2):2203-17.

3) Yanai K, et al:Clin Exp Allergy.1999;29(Suppl 3):29-36.

4) Leurs R, et al:Clin Exp Allergy. 2002;32(4): 489-98.

5) 片山一朗, 他:アレルギー免疫. 2010;17(3):456-68.

6) Gathercole SE:Trends Cogn Sci. 1999;3(11): 410-9.

7) 辻井岳雄, 他:Pharma Medi. 2007;25(5):102-7.

8) 新島新一:医療ルネサンス. 読売新聞, 2014年7月28日.