お知らせ

FOCUS:保存的腎臓療法(CKM)の考え方と実際の運用 〜「透析をしない・やめる」と言われたら

◉保存的腎臓療法(CKM)=緩和ケアではない。腎不全の緩和ケアにより近い用語として,腎臓支持療法(KSC)がある。CKMは,KSCに腎臓病の進行を遅らせる治療と合併症の管理を加えた概念である。

◉CKMでは,腎臓病の進行を遅らせる治療と合併症の管理を可能な範囲で行う。通常のCKD管理に比べて,適宜「引き算」を行い,症状緩和,生活の質(QOL),腎予後の延長に関する薬剤を優先する。症状緩和の3本柱は,増悪因子の評価と介入,非薬物療法,そして薬物療法である。

◉終末期にある腎不全患者の意思決定支援では,「何を選択するか」という,procedure-orientedな議論ではなく,「今後どのように過ごしたいか」といった,goal-orientedな話し合いを経て,治療・ケアの方向性や内容を決めていくことが肝要である。また,患者が「透析をしない」とひとたび明言しても,あくまで暫定のものとして対話を繰り返す。

◉透析の非導入と継続中止では,予想される生存期間が大きく異なり,後者はエンドオブライフ(EOL)ケアとしての側面が大きい。そして,急激な病状悪化の可能性が高く,環境調整や症状緩和に関して早急な介入や,随時の調節が必要になることが多い。継続中止の申し出があった場合,拙速に透析を中止するのではなく,まずは透析継続にとっての障壁となっている要因が,テクニカルに解決可能なものでないかを検討し,可能な限り介入を行う。

❶ はじめに

◉ 慢性腎臓病診療は大部分が高齢者医療であり,高齢化が顕著な本邦では透析の見合わせ例が増えてきている

腎機能は加齢による腎血管構造の変化とともに低下することが知られており1)2),実際,加齢に伴い慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者は増加する3)。

CKDが進行すれば末期腎不全(end-stage kidney disease:ESKD)となり,透析など何らかの腎代替療法(kidney replacement therapy:KRT)を要するようになる。KRTを実施すれば,一般に生命予後の延長や,尿毒症症状の改善が期待できる。

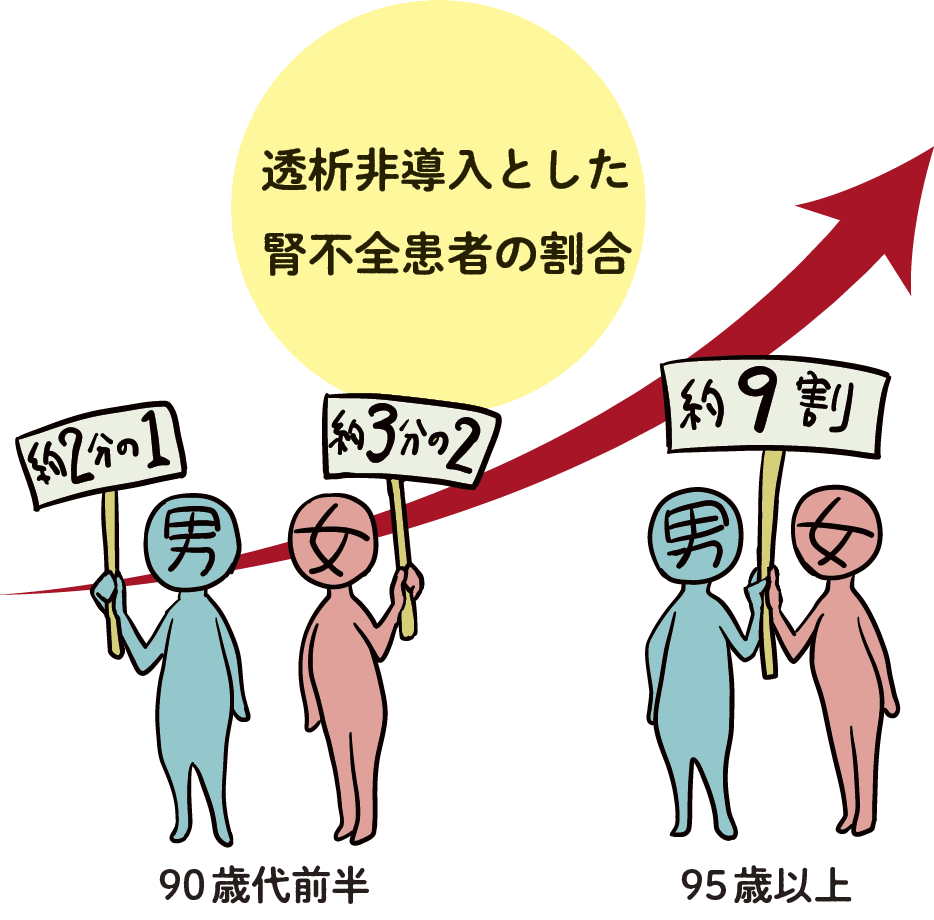

一方,高齢化が顕著な本邦において,透析を中心としたKRTの導入や継続に関し,非導入や継続中止といった,いわゆる見合わせを検討する事例が増えてきている。高齢だから透析を導入する必要はない,と医療者が判断できるほどのエビデンスはないが,80歳以上であったり,心血管疾患や他の重篤な併存症があったりする場合は,KRT導入による生命予後への寄与は目減りする4)といった既報がある。また,末期の悪性腫瘍等を合併し,KRTによる生命予後や生活の質(quality of life:QOL)への寄与が乏しいと考えられるケースや,難治性の透析困難症があるケース,そして,認知症等により拘束や鎮静がなければ,透析中の安静が保てないケース等では見合わせも検討されるであろう。実際,本邦における85歳以上の腎不全患者を対象とした研究5)では,透析非導入とした患者の割合は加齢とともに上昇し,90歳代前半では男性は約1/2,女性は約2/3,そして95歳以上では男女とも約9割が非導入を選択し死亡したことが推計されている。

◉ 保存的腎臓療法(CKM)と腎臓支持療法(KSC)

KRTを実施していないESKD患者を,その治療・ケアにあたる医療者はどのように診ていくべきか。KRTを実施しないからといって,症状緩和のみをやみくもに行えばよいわけではない。尿毒症を含め何らかの透析需要が出現してしまえば,週から月単位の生命予後となることから,腎臓病の進行を遅らせ,合併症を管理することを目的とした介入を並行して行うことが肝要である。そのアプローチ法として,保存的腎臓療法(conser-vative kidney management:CKM)が本邦にも伝わり,2022年6月に『高齢腎不全患者のための保存的腎臓療法─conservative kidney man-agement(CKM)の考え方と実践─』が発刊されたのは記憶に新しい。

では,CKMとは何か。

CKMは,「計画的,全人的で,CKDステージG5の患者に対する,患者中心のケアであり,腎臓病の進行を遅らせたり,合併症を最少化したりする介入治療を含むが,特に症状の軽減と,心理的,社会的,文化的,精神的支援を重視し,透析を含まないもの」6)と定義される。

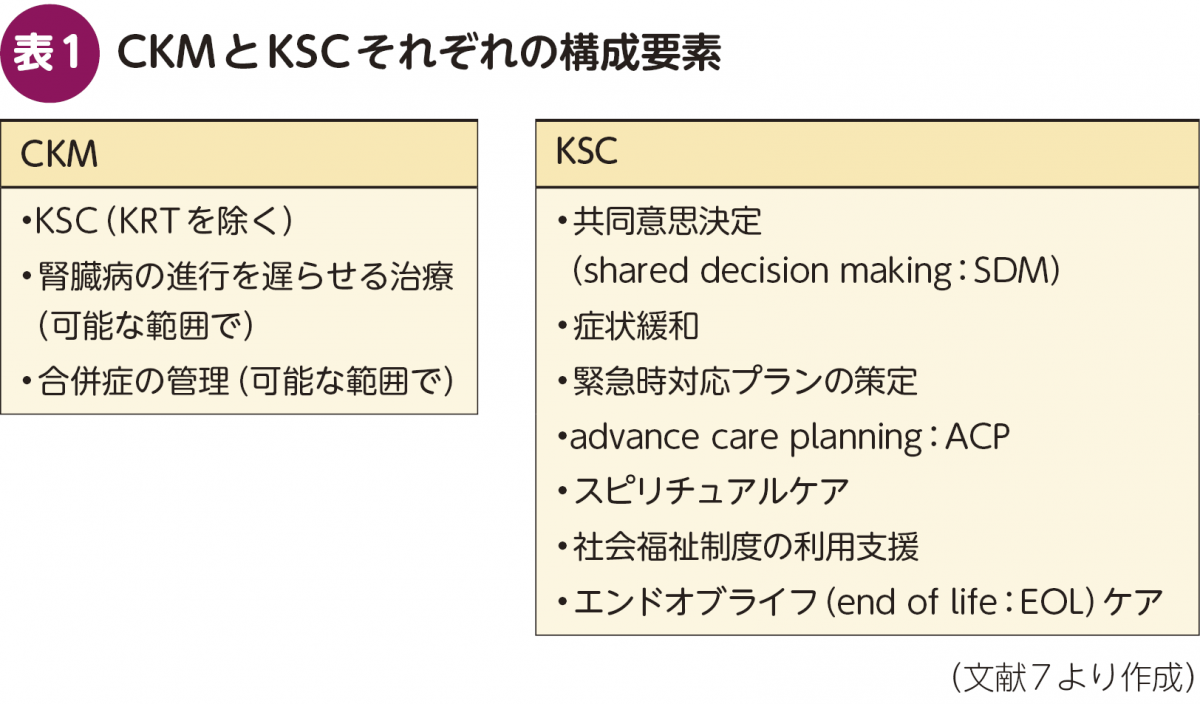

ここで注意したいのは「CKM=緩和ケア」ではないということである。CKMは先述した通り,KRTを実施していない腎不全患者に対する症状緩和を中心に据えつつも,可能な限り腎予後の改善をめざし,合併症の管理も行う包括的なアプローチである。腎不全患者の緩和ケアに相当する用語としては,腎臓支持療法(kidney supportive care:KSC)がある(表1)7)。ここで,KSCは透析を含めたKRT実施中の患者も含むが,CKMはKRT実施中の患者は対象に含めないことに注意したい。

本稿では,サンプルケースを用いて,CKMに関して筆者が実践している内容について述べたい(現在,診療所勤務ではあるが,非常勤として総合病院の腎臓内科外来も担当しており,専門外来で診る立場から執筆した)。なお,表1 7)に示した通り,CKMを構成する要素は多岐にわたり,字数の関係上,すべてを本稿のみで網羅することは困難である。詳細は先に紹介した成書を参考にされたい。

また,特に透析の見合わせに関する共同意思決定(shared decision making:SDM)プロセスは,患者や代諾者の意向を引き出しながら慎重に進める必要がある。日本透析医学会にて公開されている「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」8)を必ず一読されたい。また,過去に日本医事新報社より電子出版された拙著『患者目線で考える 透析の始め方・終わり方』も参考になるかもしれない。

❷ 「透析をしない」と言われたら

症例1▶85歳,男性

30年来の高血圧症,2型糖尿病で通院中。糖尿病関連腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)G4A3に至り,腎臓内科外来へ紹介。

KRTについての情報提供を行ったところ,以下の発言があった。

「透析はしたくない。透析を始めた友人がすぐに死んじゃったから」

知り合いからの伝聞等,何らかのエピソードから患者が透析に負のイメージを抱き,上記のような発言につながることは少なくない。この発言を受け,そのまま「透析をしない」ことにつなげることはない。外来へ定期的に通院してもらい,対話を重ね,患者や代諾者とKRTの開始や見合わせに関する意思決定を進めていく。CKMを患者が選択した場合は,その後も適時,患者や代諾者の意向確認を挾みながら,患者にとってより良いCKMをプランニング・提供することになる。

症例1のつづき①

「できるだけ通院や入院をせずに,家で畑仕事をしていたい。友人は透析を始めたばかりに,その後入退院続きで,すぐに死んじゃった」

長女:「昔から病院嫌いで。家で可能な限り過ごしたいようだ」

CKMに関しての情報提供を追加で行い,暫定的にCKMの方針とした。

➡〈SDM〉

また,腎臓病や合併症に対する指導を行い,投薬内容の見直しを行った。

➡〈腎臓病の進行を遅らせる治療(可能な範囲で)〉

➡〈合併症の管理(可能な範囲で)〉

ポイント❶ KRTとCKMの選択に関わる情報提供

一般に,CKD G4(推算糸球体濾過量eGFR<30mL/min/1.73m2)となった段階で,KRT(血液透析,腹膜透析,腎移植)についての情報提供を開始する。KRTを希望しない場合や,特に血液透析において,透析を安全に施行することが困難である,もしくは,透析がかえって患者の生命に危険を及ぼすような場合には,CKMに関しての情報提供も行う。

◉ 保存期腎不全期からCKMを選択した高齢者の生命予後は1~2年程度

前述した通り,80歳以上のeGFR<20mL/min/1.73m2を満たす高齢者に限れば,生存期間は透析群2.1年 vs. CKM群1.4年(中央値,P=0.08)4)と統計学的には有意差を認めなかったとする報告がある。一方で,2万1344人のCKD G4~5患者〔平均年齢64~86歳(中央値78歳)〕を対象にしたメタ解析では,生存期間は透析群20~67カ月 vs. CKM群6~31カ月〔調整ハザード比(aHR):0.47,95%CI:0.39~0.57〕と透析群で有意に生存期間が長かった9)と報告している。もっとも,高齢者への透析導入による生命予後への影響についてはいまだコンセンサスがない。ただし,CKMを選択しても1~2年程度の生命予後は期待ができそうではある。

CKMで予想される生命予後を含め,KRTを選択しない場合にどのような自然経過をたどるのかを説明し,尿毒症症状として呼吸困難,意識障害,肺水腫,不整脈等が起こり死亡する可能性や,透析開始によりこれらの状況が回避できる可能性も伝える。一方で,透析に伴う苦痛が生じる可能性や,緩和ケアで苦痛の軽減を図ることができる可能性についても説明する。そして,いったん透析を見合わせても,開始または継続を希望すれば実施できることや,透析を実施しても死亡する可能性があること等を理解できるまで説明する。また,期間を限定した透析の開始(time-limited trial)についての情報も提供する。

◉ 「透析はしない」と患者が言っても,あくまで暫定のものとして対話を繰り返すことが肝要

ESKD患者では,透析を施行しなくても死亡する2カ月前まで身体機能が保たれることが多い10)。そのため,KRTについて話し合う時点では苦痛がなく,当初CKMを選択した患者でも,尿毒症や溢水症状が出現し初めて透析が現実味を帯びた選択肢となり,症状の「解決策」として透析を希望することをしばしば経験する。「もう十分に生きてやり残したことはない。いつ亡くなってもよいから絶対に透析は行わない」等の確固たる決定をくだしていない患者では,真のCKMの選択とは見なさず,暫定のものとして対話を繰り返す。