お知らせ

FOCUS:現場の疑問に答えるCPAP療法Q&A

◉睡眠時無呼吸症候群(SAS)は不眠とともに有病率の高い睡眠関連疾患で,日中の眠気によって日常生活や仕事に支障をきたすほか,高血圧や糖尿病などの生活習慣病とも深く関連しています。そのため,かかりつけ医でSASの診断や治療を行えることは,患者にとっても大きな利点となります。

◉SASの検査や治療装置であるCPAPに関して,企業に業務を委託することは患者にとっても多くのメリットがありますが,すべてを企業任せにせず,医師自身もSASに関する十分な知識を身につけ,診療にあたることが求められます。

◉在宅睡眠時無呼吸検査(HSAT,簡易検査)の結果を評価する際には,AHI(無呼吸低呼吸指数)だけでなく,ODI(酸素飽和度の低下)にも注意を払う必要があります。

◉CPAP導入では,適切な圧の設定やマスクの選択が重要です。また,鼻閉や不眠など,CPAP使用に伴うトラブルに対応することが,アドヒアランス(治療継続率)の向上につながります。

❶ はじめに

閉塞性睡眠時無呼吸(obstructive sleep apnea:OSA)は有病率が高く,日中の眠気などを引き起こし仕事や家事などに著しい支障をきたすとともに,高血圧や糖尿病などの生活習慣病とも併存しやすく,臨床では重要となる睡眠関連疾患です。また,激しいいびきを伴うことが多く同室の家族の睡眠も妨害します。

睡眠時無呼吸症候群には閉塞性と中枢性があります。中枢性睡眠時無呼吸(central sleep apnea:CSA)は稀であり,OSAを一般的には睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome:SAS)と呼びますが,実は公式な医学用語としては使用されなくなっています。しかしながら,本稿では「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」という正式な医学用語を用いるより,本稿を読んで頂きたい専門外の医師やcoworkerにとって聞きなれた「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という用語を用いたいと思います。

SASは20年ぐらい前であれば,限られた専門医療機関でないと検査や治療装置である在宅持続陽圧呼吸療法装置(continuous positive airway pressure:CPAP)の処方はできませんでした。しかしながら,近年,自宅で可能な在宅睡眠時無呼吸検査(home sleep apnea test:HSAT)(日本では簡易検査と呼称されることが多い)や,睡眠中に無呼吸や低呼吸などの出現に応じて自動で圧を調整するauto CPAPが使用されるようになり,さらにはSASの検査やCPAPのサポートをする企業も増えてきて,SASを専門としない医療機関でも普通の診療として行えるようになってきました。

確かにSAS診療をサポートしてくれる企業は,医師や医療機関にとって心強い限りですが,できる範囲は限られていますし,何より患者も企業任せにすることは望まないはずです。SASの治療はCPAPという機器を扱わなくてはならず,ハードルが高いと考えがちになりますが決して難しいものではありません。

本稿では,前半はSASに関する基本的な知識を述べ,後半は臨床現場で遭遇しやすいSAS診療やCPAP療法に関するQ&Aとしました。本稿を通じて少しでもSAS診療に関心を持って頂き,また,臨床でお役に立てればうれしいです。

❷ SASの基礎知識─病態生理と様々な睡眠関連呼吸異常症

SASは睡眠関連疾患の1つです。睡眠関連疾患には,①不眠症,②睡眠関連呼吸異常症,③過眠症(ナルコレプシーなど),④睡眠関連行動異常症(レム睡眠行動異常症や小児の夜泣きなど),⑤睡眠関連運動異常症(むずむず脚症候群,歯ぎしりなど),⑥睡眠覚醒リズム異常症(交代制勤務に伴う睡眠問題など)などがあり1),OSA,すなわちSASは睡眠関連呼吸異常症の1つです。SAS以外の睡眠関連呼吸異常症は頻度こそ低いですが,SASとの鑑別などでその知識は必要ですので,以下に概説します。

(1)睡眠時無呼吸症候群(SAS)(図1)

SASは,有病率のきわめて高い睡眠関連呼吸異常症です。前述したように専門医はCSAと混同を避けるために,SASをOSAと言います。SASは睡眠中に上気道の閉塞が生じ,その呼吸再開に伴って覚醒反応による睡眠の分断を生じ,日中の眠気による車の事故やパフォーマンスの低下をまねきます。また,呼吸の停止や低下による間欠的低酸素,および高炭酸ガス血症と呼吸再開に伴う再酸素化によって心血管に対して障害をもたらし,高血圧や脳卒中などの心血管疾患,糖尿病などの生活習慣病のリスクを増加させます。

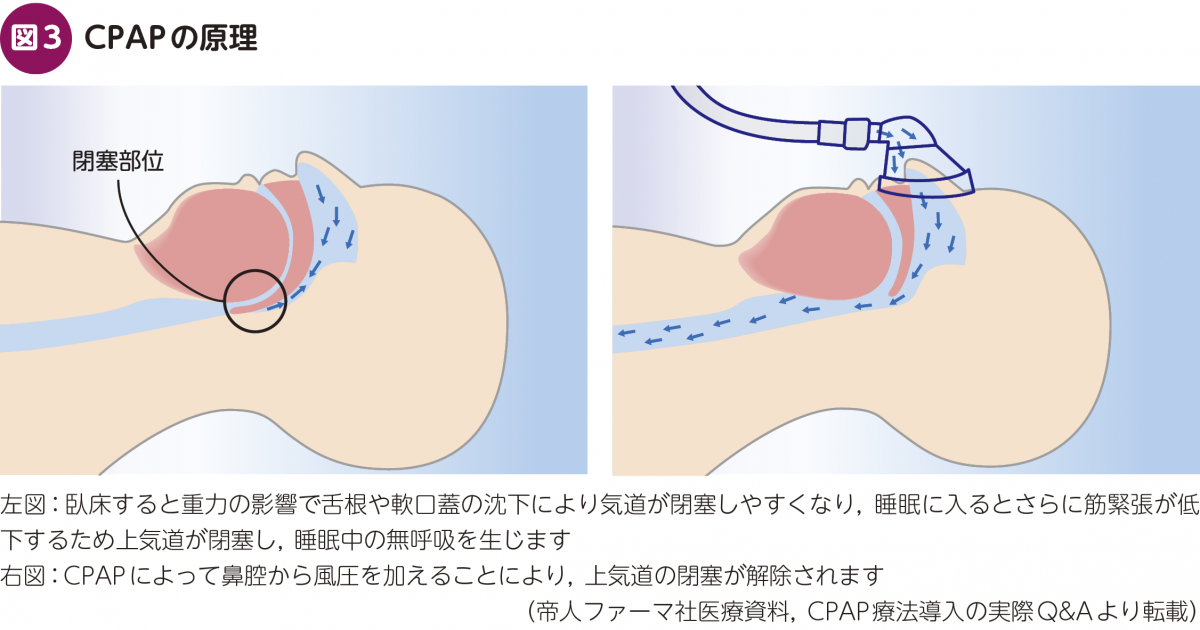

治療の第一選択はCPAPですが,軽症~中等症SASや重症でもCPAPへの抵抗がある場合には口腔内装置(oral appliance:OA)が使用されます。CPAPは上気道の閉塞を風圧で解除する治療装置です。たとえると,ストローをつまんで凹ませた状態に対して,息を吹きかけることで元の状態に戻すのと同様です(図2,3)。

(2)中枢性睡眠時無呼吸(CSA)(図1)

CSAとは,呼吸中枢からの指令がなく呼吸努力が認められないために,睡眠中に呼吸が停止する疾患です。心不全などでみられるCheyne-Stokes呼吸のほか,呼吸抑制を生じる薬剤であるオピオイドが原因の中枢性無呼吸などがありますが,臨床で遭遇する中枢性無呼吸のほとんどはCheyne-Stokes呼吸です。Cheyne-Stokes呼吸は高齢者で発症頻度が高く,重篤な心不全でなくても心房細動や軽度の心不全などでもよくみられます。ただし,終夜睡眠ポリグラフ検査(polysomnography:PSG)では病態としてはOSAであっても,胸腹の呼吸運動が明確ではなく,見かけ上,CSAと判断される場合も,肥満の人などでは生じます。CSAを生じる病態がなければ,見かけ上のCSAをまず考えます。

(3)睡眠関連低換気障害群(SRHD)

睡眠関連低換気障害群(sleep related hypoventilation disorders:SRHD)に伴う低換気は,CO2の上昇を認める病態を指します。慢性閉塞性肺疾患(COPD)や神経・筋疾患患者において睡眠中の呼吸筋の筋活動の低下などによって生じ,特に筋活動が低下するレム睡眠期に低換気を呈しやすくなります。

(4)睡眠関連低酸素血症

睡眠関連低酸素血症(sleep related hypoxemia disorder)は先天性の稀な病態であり,ここでは省略します。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む