お知らせ

(2)睡眠時無呼吸症候群の治療方針,CPAP治療─成果と問題点[特集:睡眠時無呼吸症候群 治療の最前線]

持続的気道陽圧法(CPAP)治療は,中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の標準治療で,わが国でもその使用患者は増加しており,約50万人を超えていると考えられ,その半数以上は60歳未満である

使用効果(臨床症状の改善,脳心血管障害の合併症の予防効果など)の発現のため,一般的に1日平均4時間以上のCPAP使用が勧められている

CPAP使用患者にも体重増加に対する注意,肥満患者への減量指導は重要である

CPAPで行われている遠隔モニタリングは他の慢性疾患の管理にも利用できる可能性があり,今後の進展が期待される

1. わが国の睡眠時無呼吸と持続的気道陽圧法(CPAP)治療の現状

睡眠時無呼吸には,無呼吸中に呼吸努力(通常いびき)を伴う閉塞性睡眠時無呼吸(obstructive sleep apnea:OSA)と呼吸努力を伴わない中枢性睡眠時無呼吸(central sleep apnea:CSA)がみられる。心不全,脳卒中後,心房細動患者にみられることが多いチェーンストークス呼吸(Cheyne-Stokes breathing:CSB)はCSAの一種である。OSAの頻度はわが国でも高く,最近の報告では中等症以上の睡眠時無呼吸が男性の23.6%,閉経前女性の1.5%,閉経後女性の9.6%にみられている1)。

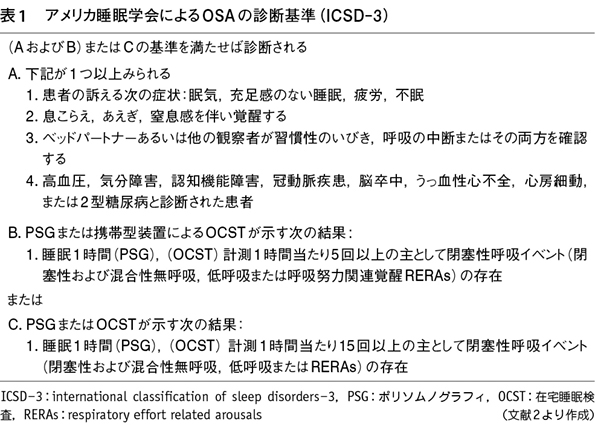

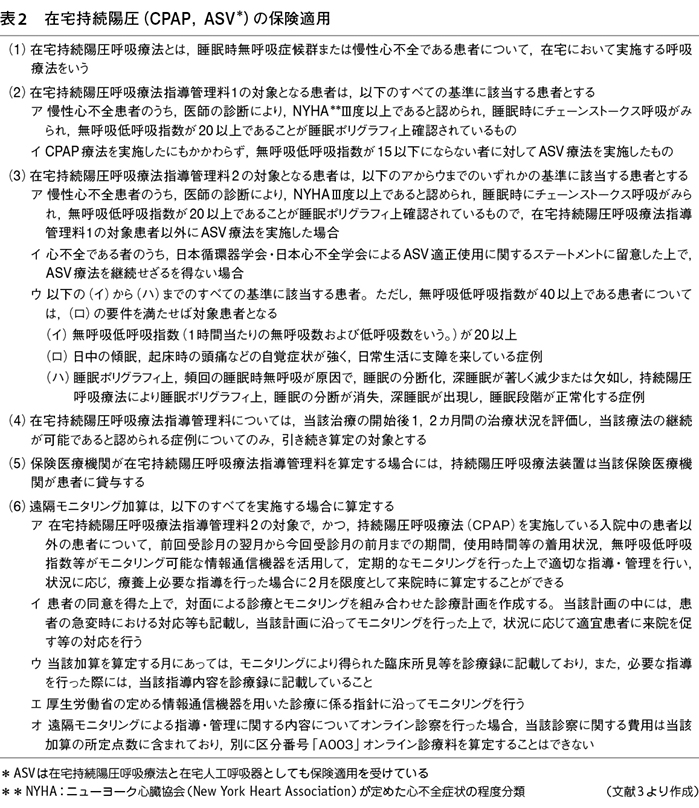

米国では表1の基準2)を満たせば,持続的気道陽圧法(continuous positive airway pressure:CPAP)治療が可能である。しかし,わが国では当初,CSB管理のために製造された非侵襲的陽圧換気療法(non-invasive positive pressure ventilation:NPPV)の機器であるadaptive servo ventilation(ASV)が,CPAPの1機種として,うっ血性心不全にも適用拡大されており,保険適用の解釈をやや複雑にしている(表2)3)。

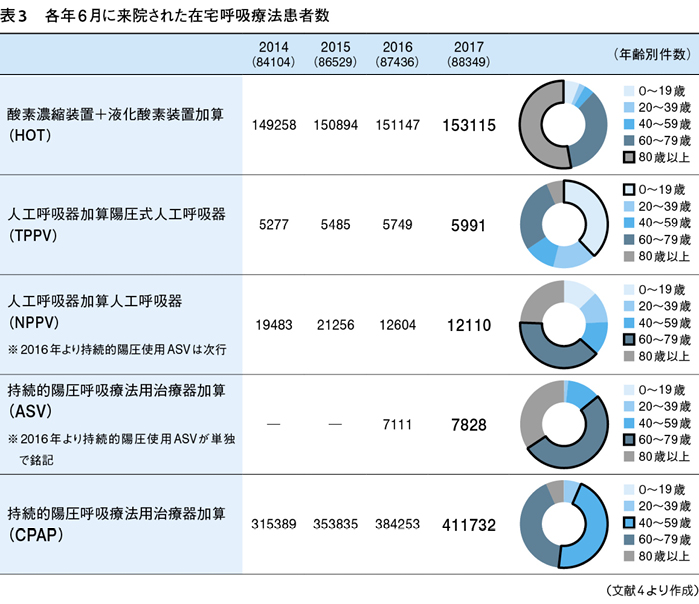

表3は在宅酸素療法(home oxygen therapy:HOT),在宅気管切開下人工呼吸(tracheostomy positive pressure ventilation:TPPV),NPPV,ASVとCPAPの各年の6月に医療機関に来院した患者数であるが,CPAPについては2カ月間隔受診,3カ月間隔受診患者数は相当数存在すると考えられるので,2019年ではCPAP患者数は50万人を超え,その半数以上の患者は60歳未満と考えられる4)。