お知らせ

肺癌分子標的治療:最近の話題[内科懇話会]

【司会】工藤翔二(日本医科大学名誉教授)

【演者】弦間昭彦(日本医科大学学長)

肺癌はⅣ期非小細胞癌が最も多く,これを扁平上皮癌か非扁平上皮癌かにわけて,非扁平上皮癌であれば,遺伝子変異によって治療が変わる

ゲフィチニブは腺癌,アジア人,非喫煙者あるいは軽喫煙者に効果が高い

分子標的治療薬と抗癌剤との併用効果を期待しながら,耐性細胞の出現を少しでも遅らせることで,全生存期間が3年を超えるであろうと想定される

肺癌の分類と個別化治療

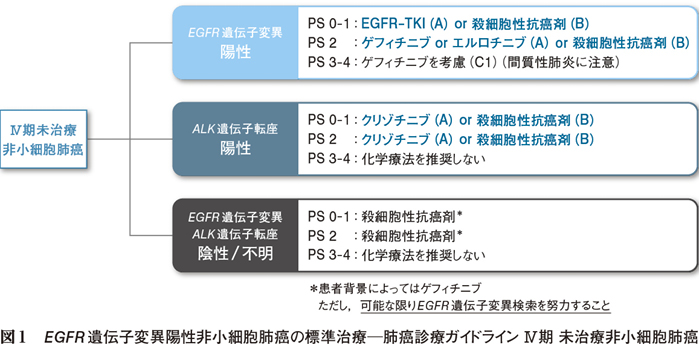

肺癌の分子標的治療は非常にホットな領域で,ガイドラインも毎年改訂される,日々進歩している領域です。化学療法は個別化治療が中心です。Ⅳ期非小細胞癌が最も多いのですが,これを扁平上皮癌か非扁平上皮癌かにわけて,非扁平上皮癌であれば,遺伝子変異によって治療が変わります(図1)。

かつての標準治療法は,シスプラチンやカルボプラチンなどのプラチナ製剤と,1990年代以降に開発された殺細胞性抗癌剤の2剤併用療法でした。しかし,現在は上皮成長因子受容体(epidermal growth factor receptor:EGFR)遺伝子変異があった場合は,EGFRのチロシンキナーゼ阻害薬(tyrosine kinase inhibitor:TKI)が推奨グレードA,殺細胞性抗癌剤は推奨グレードBで,EGFR-TKIが優先されることになっています。また,ALK遺伝子変異があった場合は,現在はクリゾチニブ(ザーコリ1397904493 )が推奨グレードAとなっています。それ以外にもアレクチニブ(アレセンサ1397904493)やセリチニブ(ジカディアR)などの新薬が出てきています。

特に日本人の肺腺癌の場合は, EGFR遺伝子変異が多いので,分子標的治療薬は,非常に重要な位置づけになっています。それ以外にもRET融合遺伝子やROS1遺伝子などのdriver mutationと言われているものが続々と見つかっており,最適治療は変わると思われます。

ゲフィチニブに関する試験

最初に導入された分子標的治療薬はゲフィチニブ(イレッサ1397904493)で,効果予測因子についてはわかっていませんでした。腺癌,アジア人,非喫煙者あるいは軽喫煙者に対し効果が高いことが臨床的にわかってきました。これらについて,今までの標準的治療である殺細胞性抗癌剤併用と,ゲフィチニブとを比較するIPASS(Iressa Pan-Asia Study)試験が行われました。症例は1212例で,その内訳は日本200例,中国300例,その他712例です。

無増悪生存期間(progression-free survival:PFS)をエンドポイントとした結果,ゲフィチニブとカルボプラチン/パクリタキセルとが交差するようなカーブになりました。一応,ゲフィチニブが良好な結果となっていますが,この大きな交差を本当に統計的に比較してよいのかという議論はあります。サブセット解析をしてみると,ゲフィチニブはEGFR遺伝子変異陽性の場合には効果が高いが,陰性の場合には弱いことが推測されました。殺細胞性抗癌剤併用では,カーブはほとんど変わりません。

その後,東北大学,北海道大学,埼玉医科大学,日本医科大学が中心となったNorth East Japan Study Group(NEJSG)で,EGFR遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌患者を対象にゲフィチニブとプラチナ併用化学療法との無作為化比較試験を行ったところ,ゲフィチニブ群が有意に良好な結果でした。West Japan Oncology Group(WJOG)からの報告もあり,この領域の研究は日本が世界をリードしました。一方,2012年には欧州からデータの追試で同様に報告され,欧米人でも同じであることが証明されました。

現在,EGFR-TKIはゲフィチニブ,エルロチニブ(タルセバ1397904493)以外にアファチニブ(ジオトリフ1397904493)が上市されています。また,それらが効かなくなった症例に対して効果がある薬が開発されはじめて,それらの使用順序が大きな研究テーマになってきています。さらに,殺細胞性抗癌剤とEGFR-TKIを同時に使うこともできます。これらを同時に使ったほうがよいのか,効かなくなってから二の矢を放ったほうがよいのかということも,今後の課題になっています。

残り5,743文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する