❶ 低カリウム血症とは?

定義:低カリウム血症は,血清K値が3.5mEq/L以下の状態である1)。K<3.0mEq/Lから筋力低下・倦怠感・筋肉痛などの症状が出はじめ,高度低カリウム血症はK<2.0mEq/Lもしくは症候性と定義されることが多い2)。

❷ 低カリウム血症の典型的なシナリオ

Case1 外来における低カリウム血症(薬剤性)

80歳代,女性。高血圧,脂質異常症で近医に通院していた。蛋白尿を指摘され腎臓内科に紹介された際の採血で,Kは3.0mEq/Lと低値を認めた。直近に尿路感染症があり,食欲低下があった。内服薬は脂質異常症治療薬に加え,軽度のむくみを理由に降圧薬としてトリクロルメチアジドを内服していた。血算は特に異常なく,腎機能低下もみられなかった。尿Na低値はなく,尿K/Cr比32mEq/gCr(カットオフ値の目安≧20),FEK 4%(カットオフ値の目安10~20%),TTKG>3と,尿K/Cr比から尿中排泄は低カリウム血症にもかかわらず多かった。静脈血液ガス測定ではHCO3- 25.8mEq/Lであった。

塩化カリウム(KCL)1錠内服,果物を中心に食事をしっかり摂るように伝えたところ,Kは3.5mEq/L近くに改善したが,休薬すると再度低下し,KCLの内服を要した。かかりつけ医と相談し,降圧薬に関してサイアザイド系利尿薬であるトリクロルメチアジドをカルシウム拮抗薬に変更したところ,KCLを休薬してもKは安定するようになった。この経過から,利尿薬と一時的な食事摂取不良が原因になったと考えられた。その後は食事量も安定するようになり,K補充なしに安定して経過した。

Case2 施設における低カリウム血症(薬剤性)

80歳代,女性。施設内で転倒し,大腿骨頸部骨折の加療目的に整形外科に入院。入院時採血でKが低下(2.3mEq/L)していたため,腎臓内科介入開始となった。既往歴は,高血圧,心房細動等があり,ARBや便秘に対してマグネシウム製剤を内服していた。また,認知症に対して抑肝散を内服していた。下痢・嘔吐や食事摂取量の減少はなく,細胞内シフトを起こしうる利尿薬の内服もみられなかった。FEK 14.4%,尿K/Cr比31mEq/gCrと低カリウム血症にしてはKの腎排泄が亢進しており,代謝性アルカローシスがみられた。低マグネシウム血症はみられなかった。

抑肝散による低カリウム血症が考えられ,KCLによるK補充とともに抑肝散を中止した。ホルモン採血でもレニン,アルドステロンともに低値であり,抑肝散による影響を反映していると考えられた。その後K値改善傾向となり,安定して推移した。術後疼痛も改善し,リハビリ等も行われ,認知症による症状に関しても抑肝散なしで問題なく経過した。

Case3 リフィーディング症候群による低カリウム血症

70歳代,男性。うつ病があり,もともとBMI 14であった。腸閉塞で入院し,食事量が少ないところに2日間の絶食・点滴(細胞外液+ビーフリードⓇ)を経て,経管栄養が再開となった。2日後の採血で,K 2.8mEq/L,P 1.8mEq/L,Mg 1.6mEq/L(Cr 0.28mg/dL)で腎臓内科にコンサルトとなった。

絶食期間やBMI低値から経管栄養でのリフィーディング症候群が考えられた。KCL,硫酸マグネシウム,ホスリボンⓇでK,Mg,Pの補充を行い,翌日K 3.3mEq/Lと改善傾向となり,その後は低下なく経過した。

Case4 低カリウム性周期性四肢麻痺

生来健康な20歳代,男性。3カ月前より四肢脱力が反復し,CK高値も認めたため,精査目的に神経内科に入院となった。入院時採血でK 1.6mEq/Lと重度の低カリウム血症を認め,K補充療法を開始した。下痢や嘔吐などの腎外性K喪失や尿中K排泄の亢進はなく,単回のK補充で血清Kは3.9mEq/Lまで速やかに改善したため,Kの細胞内シフトによる低カリウム血症が疑われた。

炭水化物大量摂取後に症状が増悪したエピソードやK動態から周期性四肢麻痺が疑われた。神経生理検査を行い,周期性四肢麻痺に矛盾しない所見であった。甲状腺機能は正常,低カリウム血症を起こす薬剤やアルコール多飲歴もなく,二次性が否定的であったため,遺伝子検査を行い,低カリウム性周期性四肢麻痺と診断した。診断後は発作予防のため,炭水化物過剰摂取を避けるように指導した。

❸ 低カリウム血症で,まずやること

(1) 緊急度高の場合

まず,高度低カリウム血症による緊急事態として,次の3つの状況を確認する3)4)。

1. 心血管病変:心疾患に低カリウム血症が合併すると,心室頻拍や心室細動などの危険な不整脈の頻度が増加する3)。特に心筋梗塞,心不全,ジギタリス服用などでは注意が必要である。

2. 神経筋麻痺:稀ではあるが,呼吸筋麻痺(特にK≦1.5mEq/Lで起こりうる)が報告されている。特に呼吸不全患者では注意が必要である3)。

3. 肝不全:肝性脳症の病態を悪化させる危険性がある。

高度低カリウム血症をみるときは,次のようなポイントに沿って治療にあたる4)。

1. 心電図モニタを装着して,危険な不整脈の検出,治療効果判定,過剰な治療になっていないかの判断に用いる。

2. カリウム製剤投与時はできる限り中心静脈を使用し(カリウム製剤は静脈炎を起こしやすいため),濃度は40mEq/L以下とする。

3. 危険な高度低カリウム血症では細胞外濃度の補正が最優先であるため,細胞外に残りやすいKCLの使用が原則となる。

4. カリウムの細胞内シフトを促す因子を除外する(インスリンやブドウ糖など)。特にブドウ糖とアルカリ(カテコラミンや甲状腺ホルモン)は一緒に投与しないようにする。低カリウム血症が十分に是正されないうちにこれらを投与すると,低カリウム血症を悪化させる。

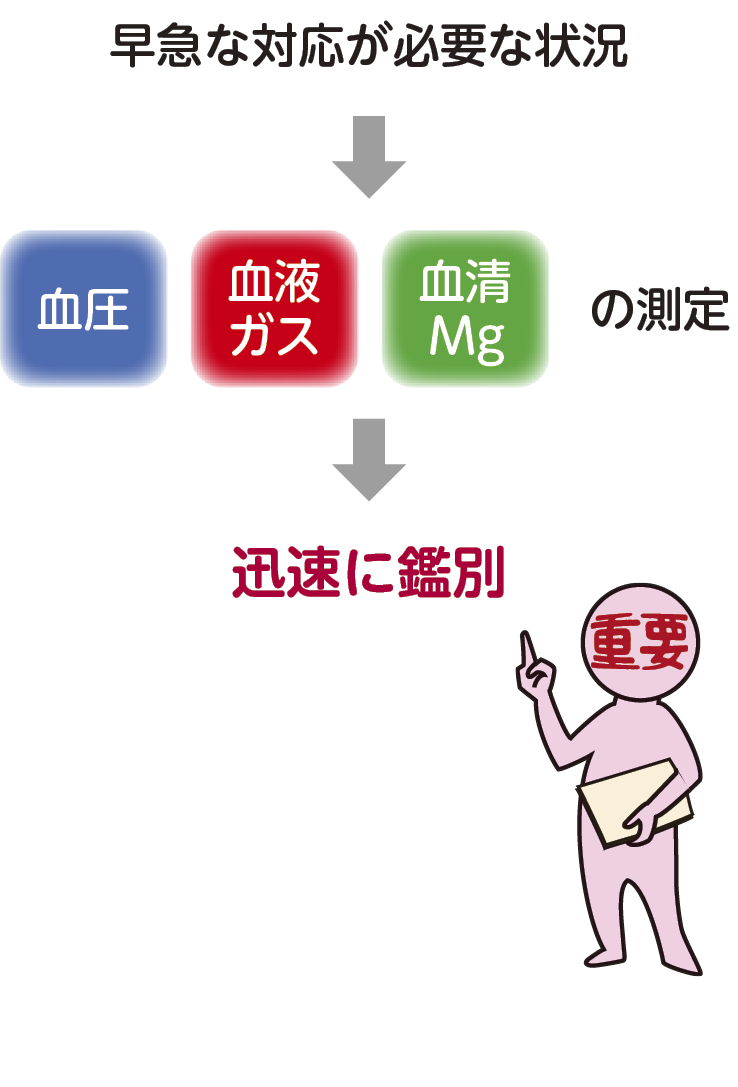

鑑別診断は迅速に行う4)。高度低カリウム血症で早急な対応が必要な状況では,ホルモン検査,尿生化学・血液/尿浸透圧検査などは結果が出るまでに時間がかかるため実用的ではない。血液ガスと血圧,血清Mgの測定により迅速に鑑別する(図1)4)。

迅速な鑑別をする際にヒントとなるのは下記のような傾向である4)。

─飢餓のみでは,有意な低カリウム血症の発症には数週以上の経過を要する。

─体格の小さい人は,同じKの体外喪失でも低カリウム血症になりやすい。

─急激に低カリウム血症が形成(分~1日の単位)された場合は,その原因として細胞内への移行が最も考えやすい。

(2) 緊急度低~中等度の場合2)

K>2~2.5(>2.5前後)mEq/Lで症状や心電図変化がない場合,余裕があり,経口治療可能なことが多い。経口投与では20~30分でKの上昇が得られ,血中濃度が急激に上昇する危険性が少ないため,可能なら経口で補う。まずは1日40~80mEqで開始して増減することが多い。治療をしながら,下記の手順に沿って鑑別する(レニン活性やアルドステロン濃度など,外注検査で結果が出るまでに数日を要する項目は,結果を待たずに治療開始することが多い)。