骨粗鬆症の治療の目的は,骨粗鬆症性骨折を防止し,ADLやQOLを良好に保つことである。骨折抑制効果が立証された骨粗鬆症治療薬が次々と登場したが,現在,骨粗鬆症治療率は20~30%と,日本は世界的にみても低いとされる。また,骨粗鬆症治療は長期間の継続を要するが,治療継続率も他疾患に比し低い。これらの改善が喫緊の課題であるが,このためには整形外科医のみならず,内科医,かかりつけ医,プライマリ・ケア医などが骨粗鬆症診療に関わることが必要である。

❶ 骨粗鬆症と健康寿命

(1) 骨粗鬆症の有病率

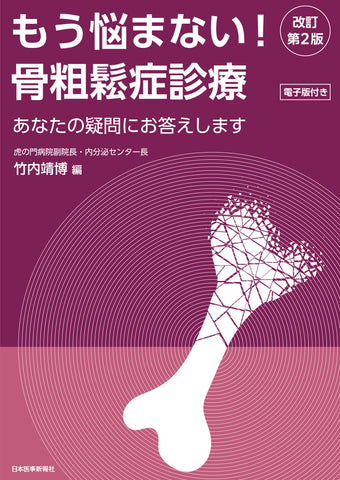

国内の地域住民コホート研究の結果と,国勢調査データより算出された骨粗鬆症の有病者数は,1590万人(男性410万人,女性1180万人)と推定されている1)2)。女性における年代別の骨粗鬆症の割合は,50歳代では13.2%,60歳代では22.8%,70歳代では31.1%,80歳代では56.2%にのぼる(表1)1)。つまり,70歳以上の女性では2.6人に1人が骨粗鬆症であり,日本人女性にとっては避けることができない疾患と言える。男性については,60~70歳代では4%台と聞くと少ないように感じるが,21~23人に1人が骨粗鬆症であり,80歳代では6.8人に1人と,決して低い割合ではない。

(2) 骨粗鬆症による骨折が健康寿命に及ぼす影響

健康寿命とは,「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされる。なお,介護を要する状況とは,日常生活動作(activities of daily living:ADL)の低下などにより他者の手助けなく生活することが困難な状態であり,介護が必要となった原因は,健康寿命に影響を及ぼす原因と言い換えることもできる。

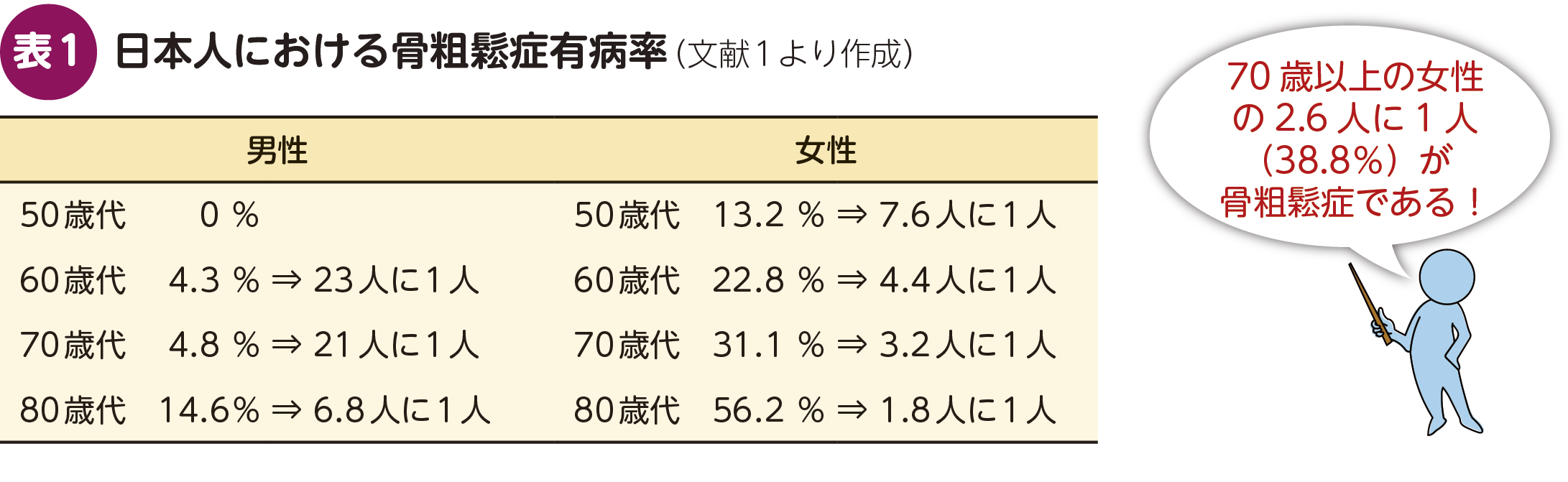

65歳以上における要介護となった主な原因として,認知症や脳血管疾患,骨折・転倒が挙げられる。2016年の報告では骨折・転倒は12.2%であったが,2022年の報告では13.0%と上昇している(図1)。また,女性のみでの検討では,骨折・転倒が16.5%と脳血管疾患の10.3%より高い。

心血管疾患イベント(heart attack)と同様に骨折イベント(bone attack)は,ADLの低下や死亡リスクに悪影響を及ぼし,医療費の増大にもつながる。heart attackを防止するために高血圧症や高脂血症を治療するように,bone attackを防止するには,自覚症状がなくても治療対象である場合は骨粗鬆症の治療を行う必要がある。現在,骨折防止効果が立証された様々な骨粗鬆症治療薬が使用可能である。

しかしながら,わが国の骨粗鬆症の治療率,つまり骨粗鬆症患者のうち治療を受けているのはおよそ20~30%と推定されており,きわめて低い。さらに,骨粗鬆症治療が開始となっても,1年後の治療継続率は60%を下回るとされる。既に骨折をきたした再骨折リスクがきわめて高い症例であっても,治療継続率は同程度とされており,これらの改善が喫緊の課題である。

骨粗鬆症検診は,治療率の改善につながる有効な手段のひとつと考えられる。しかしながら,骨粗鬆症検診の受診率は全国平均で5.5%ときわめて低い。2024年度から開始された「健康日本21(第三次)」で示された骨粗鬆症検診の受診率の目標値は15%と,その向上が提言されている3)。

❷ 骨粗鬆症の成因

(1) 骨リモデリングと骨密度

古くなった骨は破骨細胞によって吸収され,骨芽細胞がつくる新しい骨に置換されることを「骨リモデリング」とよび,これは生涯続く。吸収によって減少した骨が,骨形成によって十分補填されると骨量は維持される。

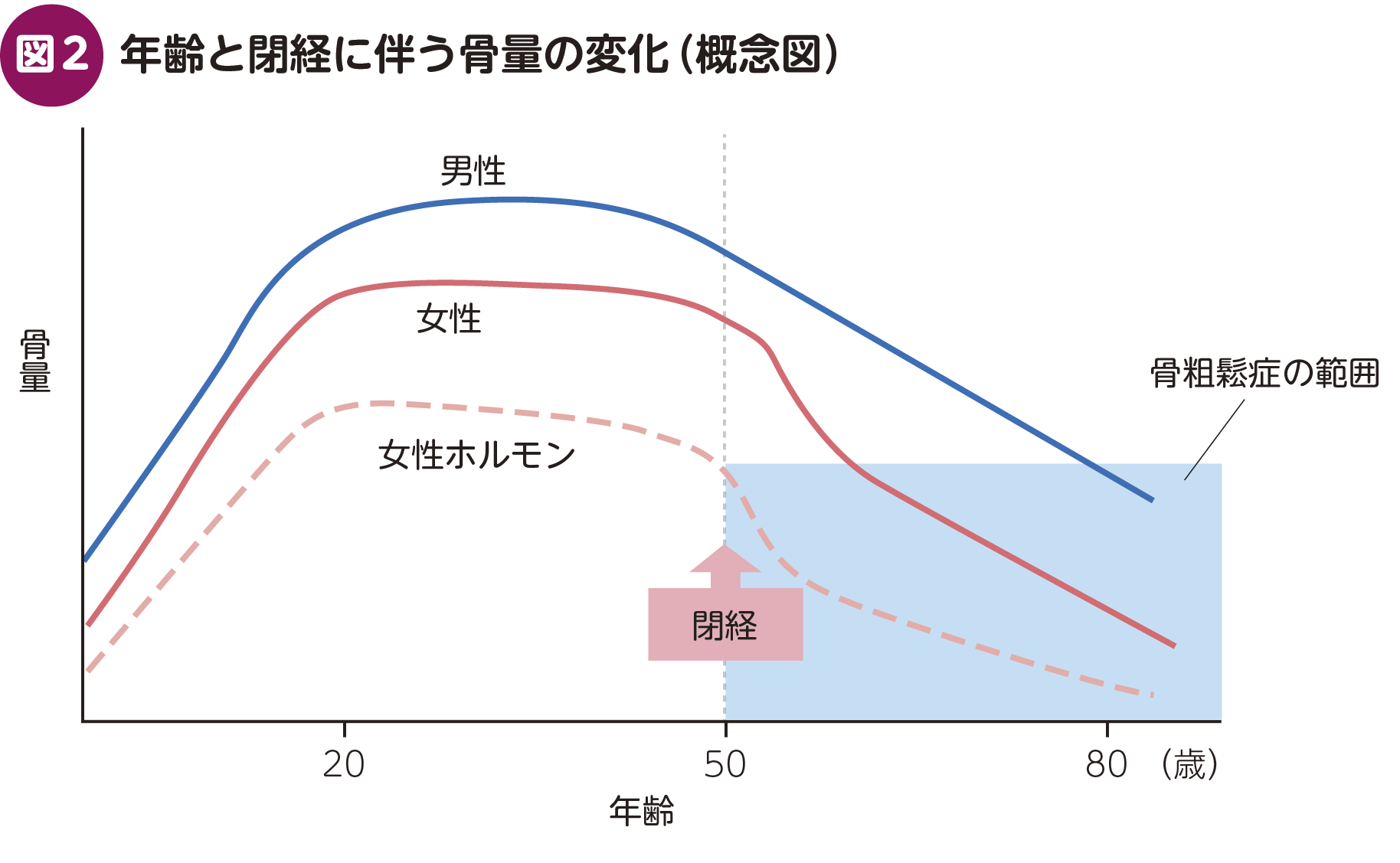

女性において,エストロゲンは骨吸収を抑制する作用を有する。閉経に伴うエストロゲンの欠乏により,骨吸収の亢進とそれに伴う骨形成の活性化をきたし骨リモデリングは亢進するが,骨吸収が骨形成を上回るため骨量(骨密度)が減少する(図2)。

男性においても女性のように急激ではないが,加齢とともに骨吸収が骨形成をわずかに上回り,徐々に骨量の減少をきたす。骨粗鬆症は骨強度が低下し骨折リスクが増大した状態であり,骨密度は骨強度のほぼ70%を説明できるとされ,診断に用いられている。