❶ 高齢者糖尿病とは

(1) 高齢者糖尿病の実態

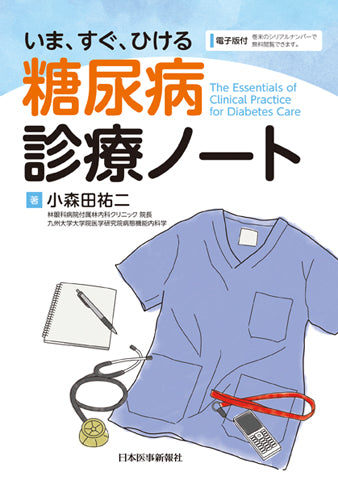

「高齢者糖尿病」は,65歳以上の糖尿病と定義されている。日本における糖尿病患者の平均年齢をみてみると,2023年には外来通院中の2型糖尿病患者の平均年齢はおよそ68歳になっており,半数以上が高齢者糖尿病ということになる(図1)1)。

しかし,この「65歳以上を高齢者とする」という定義は60年前(1965年)に世界保健機関(WHO)が発表した報告書によるもので,当時の主要先進国における平均寿命は,男性が60歳代後半,女性は70歳代前半であった頃のものである。実際の糖尿病診療において,暦年齢(実年齢)のみで高齢者糖尿病を定義することには限界がある。たとえば,60歳代で既にフレイルが進行し,日常生活に介助を要する者もいれば,80歳代であっても活動的で自立した生活を送る者もいる。

そのため,高齢者糖尿病の治療方針を決定する際には,暦年齢に加えて,個々の患者の生理学的年齢や身体機能,認知機能,併存疾患,社会経済状況などを総合的に評価することが重要である。具体的には,仕事や家事の遂行能力, 日常生活動作(activities of daily living:ADL), 手段的日常生活動作(instrumental activities of daily living:IADL),認知機能などを参考に,個々の患者に合わせた治療目標を設定する必要がある。同じ高齢2型糖尿病患者であっても,糖尿病罹病期間が長くインスリン分泌能が低下した者と,高齢で発症した軽度血糖異常の者では,治療アプローチが大きく異なる。

日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会は,認知機能,ADL,および糖尿病治療薬の種類に基づいてHbA1cの目標値を設定することを推奨している2)。しかし,これらの目標値は主に総死亡リスクの観点から設定されており,個々の患者の置かれている状況によっては柔軟な対応が求められる。たとえば,血糖コントロールの目標は,5〜10年先の慢性血管合併症の予防に重点を置くべきか,あるいは直近の感染症や高血糖昏睡の予防,栄養状態の改善,サルコペニアの進行抑制を優先すべきかなど,個々の臨床状況に応じて判断を要する。

(2) 高齢者糖尿病の特徴

高齢者糖尿病で特に留意が必要なのは,下記①〜⑦のうち,①低血糖リスク,②フレイル,低栄養,うつ,転倒などの老年症候群,③ポリファーマシー,である。

① 低血糖リスク:典型的な低血糖症状ではなく,ふらつきや脱力感,認知機能低下といった非特異的な症状であることも多い。メタ解析では,重症低血糖は総死亡(オッズ比2.02),認知症(1.50),大血管合併症(1.81),心血管死(2.11),転倒(1.78)と有意に関連すると報告されている3)。

② 老年症候群:高齢糖尿病患者では,転倒・骨折,認知機能低下,抑うつ,フレイル・サルコペニア,排尿障害,便秘,低栄養などの老年症候群が多く,非糖尿病高齢者に比べて約2倍多い4)。

③ ポリファーマシー:併存疾患が多く,併用薬も多くなりやすい。一方で加齢による腎機能・肝機能低下により薬剤の有害事象が出現しやすい。

④ 自覚症状:口渇,多飲,多尿などの高血糖症状が出現しにくい。

⑤ 血糖変動:食後高血糖をきたしやすい。

⑥ 合併症:脳血管障害,虚血性心疾患などの動脈硬化性疾患の増加。

⑦ 生活療法の介入困難:食事・運動療法の介入が困難なことが多い。

これらの有害な転帰を減らすために,ガイドラインではより高いHbA1cの目標値を設定するとともに,低血糖のリスクを増大させる薬剤を避けるか減らすことが推奨されている(図4参照)2)。しかし,実際には,「高齢糖尿病患者をカテゴリー分類して目標HbA1cを決めて薬剤変更して終わり」と簡単にいくことはほとんどない。HbA1cをいくら高く設定しても,低血糖は起こりうるし5),そもそも高齢者糖尿病では貧血の合併頻度が高く6),HbA1cが正確ではない可能性もある。また,ポリファーマシーを避けたいと思いつつ,「薬剤を◯種類以下にする」といった数値目標にはあまり意味がないと思われる。

◆

高齢糖尿病患者の中で,①誰を対象に,②具体的にどうアプローチするかについて,次章以降で解説する。

❷ 高齢者の糖尿病治療4ステップ

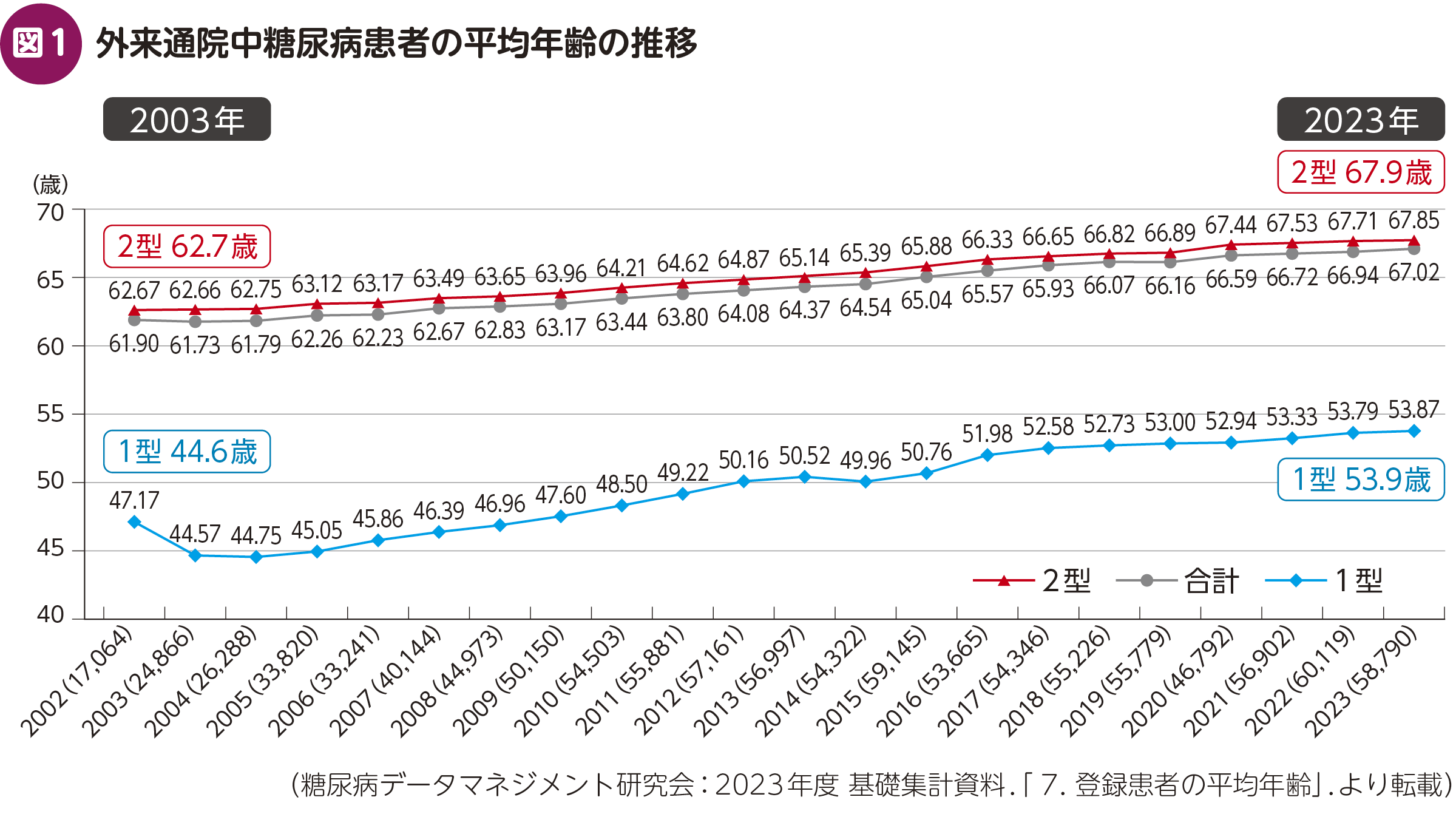

高齢者糖尿病に対して,具体的にどうアプローチしていくかについて,International Geriatric Diabetes Societyからの提言「高齢者における糖尿病レジメンの再調整」7)を参考に,4つのステップにわけて考えるとよい(図2)。

(1) ステップ1 高齢者糖尿病の治療を見直すレッドフラッグ

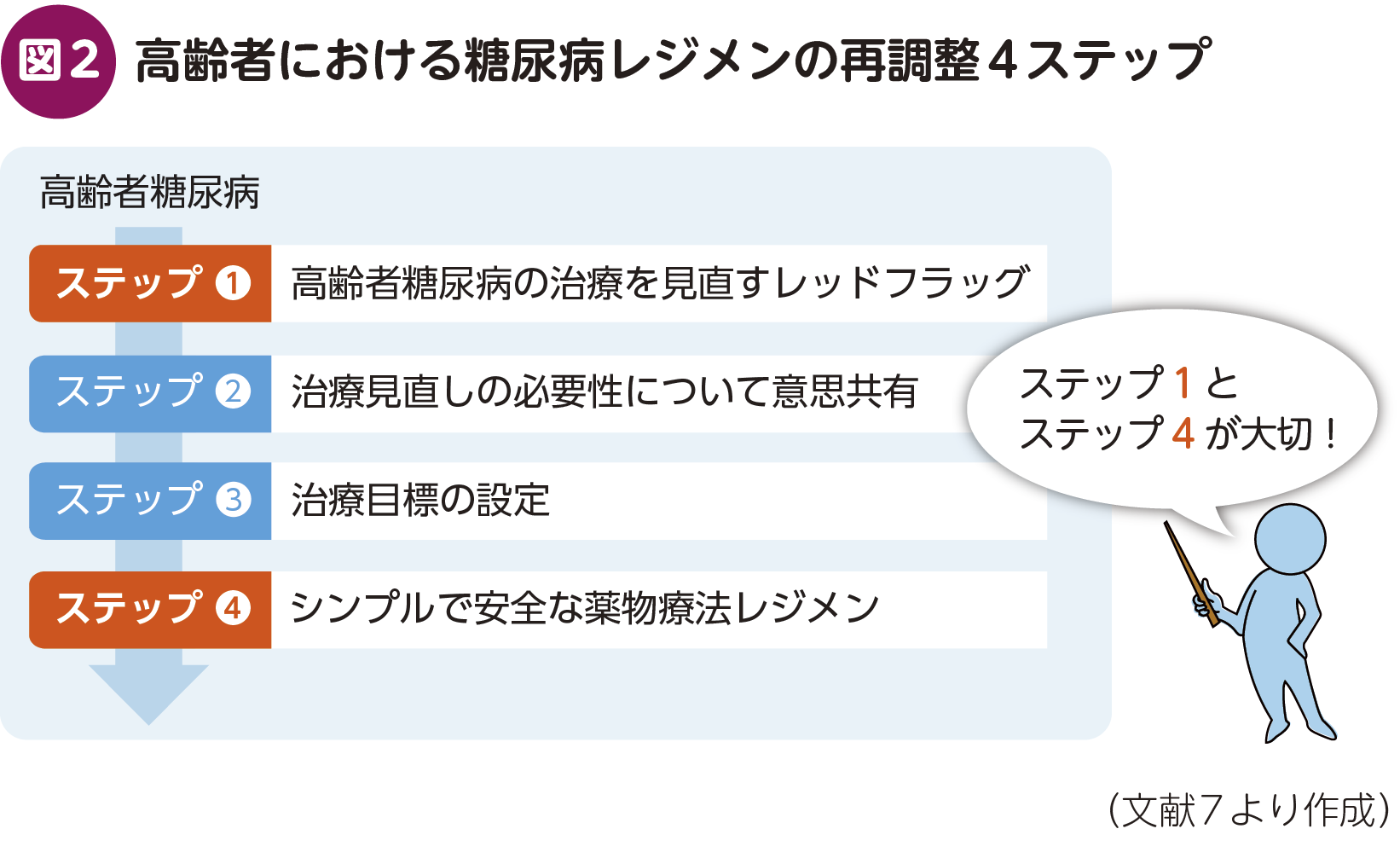

日本の糖尿病患者の半数以上が65歳以上の高齢者であり,全員の治療を見直すに越したことはないが,日常診療では現実的ではない。まずは,高齢者糖尿病の中で,図3のようなレッドフラッグ(健康状態の急な変化や,薬剤の問題が顕在化している場合)を見つけた場合に,特に重点を置いて介入していくのがよいと思われる7)。

このようなレッドフラッグを見つけた場合に,少し時間をとって以下の項目を検討する。

•認知機能,基本的ADL,手段的ADLの確認:長谷川式簡易知能評価スケール(Hasegawa dementia scale-revised:HDS-R),認知・生活機能質問票(the dementia assessment sheet for community-based integrated care system 8-items:DASC-8)など

•服薬アドヒアランスの確認:家族,薬剤師との情報共有,内服忘れや操作困難の原因探索

•夜間低血糖の探索:持続血糖モニタリング(continuous glucose monitoring:CGM)による血糖パターンの評価

•症状と薬剤の副作用,相互作用について確認:医師,薬剤師によるレビュー

•糖尿病以外の医療問題についてのアプローチ:専門科へのコンサルト

「今日は何月何日かわかりますか?」

「お風呂は1人で入れますか?」

「病院へはどうやって来ていますか?」

の3つの問いで,ある程度スクリーニングすることも可能である。

(2) ステップ2 治療見直しの必要性について意思共有

高齢糖尿病患者の多くは何十年も糖尿病を自己管理してきたため,長い間続けてきた治療内容の簡略化を提案されると戸惑いを感じる患者は少なくない。また,家族や介護者へ治療協力をお願いされることに抵抗感を抱く(プライドを傷つけられる)ことも多いため,薬剤のリスクやHbA1cの目標についても丁寧に説明していく必要がある。治療法を変更することは,治療を諦めることではなく,今の状態に合わせたベストな治療法を考えているのだと強調することが重要である。