結局現場でどうする?

Dr.増井の神経救急セミナー【電子版、連動動画付】

目次

Part 1 画像に頼らない,明日から使えるめまい診察伝授

1 めまい診療が難しい理由は?

─ MRI感度は50%未満,さらには診断学が使えないから

2 身体所見“だけ”で診断できるBPPVとクプラ結石

─ 動画を使い,独特の診察法を完全マスター

3 前庭神経炎vs中枢性めまい その1

─ 強いめまいは眼振だけでマネジメントする

4 前庭神経炎vs中枢性めまい その2

─ HINTSは3つあるため,実はけっこう使えない

5 中枢性めまいを見つけるための神経所見

─ 四肢の運動失調・構音障害・歩行障害の評価にはコツがある

Part 2 軽症頭部・頸部外傷CT いつ撮るの?撮らないの?

1 成人頭部外傷のCT適応

─ 世界のCTルールと日本のCT台数・保険診療の合わせ技で判断する

2 小児頭部外傷のCT適応

─ 米国発のPECARNを,さらに日本版診療に落とし込む方法

3 誰も教えてくれなかった脳震盪診療

─ 集まりつつあるエビデンスをもとに具体的なアドバイスを提示

4 成人・小児頸椎外傷のCT適応

─ 国外のデータと国内の事情から頸椎CTの適応を検討する

Part 3 こんなときは何点?─ NIHSSのトラブルシューター

1 非専門医がNIHSSをスマートにとるコツ

─ オペラ式で3ブロックにわければストレス半減

2 失語患者のNIHSS

─ 50%はパントマイムで乗り切る

3 意識障害患者のNIHSS

─ 昏睡であれば約半分の項目が2点

Part 4 脳卒中の画像診断 その身体所見と画像所見シンクロしていますか?

1 症状からみる脳卒中画像診断:1

─ ピンポイントで画像予測:塗り絵式勉強法<麻痺編>

2 症状からみる脳卒中画像診断:2

─ ピンポイントで画像予測:塗り絵式勉強法<しびれ・失語編>

3 時間からみる脳卒中画像診断

─ CT・MRIから脳卒中の発症時間を予測する

Part 5 ERから専門医へつなぐ脳卒中の治療 ここまでできれば免許皆伝

1 神経救急の血圧コントロール

─ 各病態で違う専門医到着前の血圧目標値

2 非脳外科医が知るべき手術適応

─ 開頭術の絶対適応と話題の血管内治療

3 脳梗塞コンサルト前の患者評価

─ 脳卒中医と対等に話すためのスコアリング方法

4 脳梗塞の抗凝固・抗血小板薬治療

─ _x0007_これで非専門医でも脳梗塞処方ができる

コラム

末梢性めまいが3疾患でOKな理由

フレンツェル眼鏡を病院で新規購入する方法

EBMの時代からYBMの時代へ

めまいの処方薬はグリーンピース

スコアリングを堂々とカンニングする方法

競技場での脳震盪診断

NIHSSをあえて勉強しない方法

NIHSSの“セブンイレブンルール”

ラクナ梗塞より悪いBAD

秘儀伝授!!脳卒中の電話コンサルト方法

ニカルジピン降圧に背徳感を感じるか?

脳外科医にフォローアップCTを指示されたら

脳梗塞アウトカムは生存率だけでなく神経予後を見よう

どうやって発作性心房細動がないと判断するか?

索 引

序文

はじめに

「めまいの診察方法が理解できない(よって実践もできない)」

「めまいの診察法は知っていても症状が強い時は画像検査に頼るしかない」

「失語や意識障害のNIHSSって,どうやってとったらいいかわかなない」

「CTやMRIで白いのに神経所見と合わないから脳卒中でないと専門医に言われた」

「PECARNで所見がなくても1回嘔吐したらやはりCTを撮らないといけないのか?」

巷に研修医や非専門医へ向けた書籍や情報は充実しています。しかしその情報だけでは対応しきれない問題が現場にはあふれています。そのような症例にも対応できるようになりたいという思いが頂点に達した2012年,札幌で神経救急のセミナー「SENCE」が生まれました。

専門医目線で見た,知ってほしい知識・できてほしい技術は,ガイドラインや既存の1dayコースで体験できます。しかし第一線で活躍する医師は,「トップダウンの情報はわかったから,結局現場でどうするのさ?」という問題を抱えています。これ対してSENCEはボトムアップで解決する方法を伝授します。

主催者の独りよがりにならないようエビデンスを散りばめながらも,それを超えて現場で実際どうしているかを包み隠さず披露しました。

「めまいの薬は何を処方するのか?」

「高齢者で所見もなく画像正常のめまい患者にどう対応するのか?」

「脳梗塞(出血)で血圧をどれくらい下げるのか?」

「非専門医で脳卒中の血液サラサラの薬についてどこまで知らないといけないのか?」

「欧米の外傷CTルールを日本でどのように使うべきか?』

そんな疑問を持たれて診療している先生方に,本書を通読後に自信をもって診療できることをお約束します。セミナーでしか伝えられなかった“ここだけ”の話をすべてご披露します。

それでは,神経救急セミナー:SENCEの活字開催を始めます。

2018年5月 著 者

正誤表

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

・162

〈誤〉・心房細動はないと判断された。 →〈正〉・心房細動があると判断された。

Q3の模擬症例情報の一番下は,正しくは「心房細動がある」です。(2020年1月第2版ではQ3差し替え)

誤 ・心房細動はないと判断された。

正 ・心房細動があると判断された。

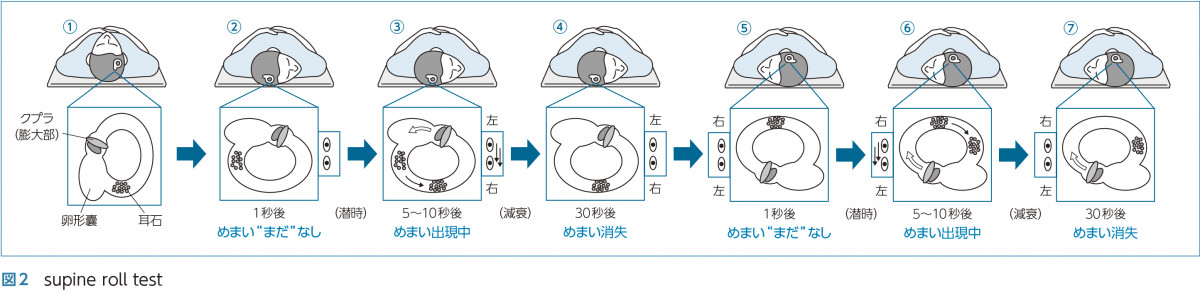

・11

〈誤〉図2⑤〜⑦の耳石の落下方向が違っています →〈正〉下図の通り

・134

〈誤〉t-PA治療の適応がない場合はBPS<220mmHgとBPD<120mmHgでは降圧を考慮し, →〈正〉t-PA治療の適応がない場合はBPS>220mmHgとBPD>120mmHgでは降圧を考慮し,

「脳梗塞の血圧目標」の上から5行目の本文で,不等号の向きが逆になっています。(2020年1月第2版にて修正)

誤 t-PA治療の適応がない場合はBPS<220mmHgとBPD<120mmHgでは降圧を考慮し,

正 t-PA治療の適応がない場合はBPS>220mmHgとBPD>120mmHgでは降圧を考慮し,

・156

〈誤〉(ポイントの3つ目) 1点以上なら →〈正〉(ポイントの3つ目) 2点以上なら(2020年1月第2版にて修正)

・147

〈誤〉アウトカムの数値が、t-PA単独のものか手術併用のものかわかりにくいとのご指摘を頂きました →〈正〉下記の通り変更致します(2020年1月第2版にて変更)

・123

〈誤〉解答例2の⑨ 病変部をさす矢印の位置 “脳画像の外側” →〈正〉“脳幹部の白い部分”

下図の通り,矢印がずれてしまっています。(2018年9月2日奥付・2刷りにて修正)