お知らせ

まずは症例をみてみよう[便秘を視て診る〜もっと!X線を活用しよう(1)]

連載にあたって

本連載は,便秘症診療において画像診断,特に腹部単純X線(以下,腹部X線)診断の有用性について解説する。便秘症の病態や治療については,『便通異常症診療ガイドライン2023─慢性便秘症』を含め多くの資料があるが,診断についてはあまり詳細に触れられていない1)。

実際の診療においては,患者が具体的な「便通異常」を主訴としない,腹痛や背部痛などの不定愁訴ととられるような訴えで受診する「便秘」症例も少なくない2)。本連載では,このような症例を『かくれ便秘』と呼んでいるが(後述),論文を紐解くと,英文誌でも“hidden constipation”という表現で語られることがある3)。患者の訴えは便秘に由来しているのだが,患者が「毎日便は出るから,便秘ではない」と思っていることがある。実際の排便は,便が硬くてポロポロであったり,少ししか出ていなかったりすることがある。患者は,便秘を「排便があるかないか」を基準に考えていることが多いようである。排便はその有無や頻度だけではなく,質を評価することが大切であることはRomeⅣ分類でも提唱されている。すなわち,排便困難ないきみ,便性状が硬便・兎糞状,直腸肛門の閉塞感などを確認することが大切である。実は,症状が宿便に由来し,痛みや違和感になっていることがある2)。このような症例は,もちろん便秘症の治療をしなければ症状は改善しない。一般的に便秘の診断は問診や定義によって行われることが多いので,『かくれ便秘』症例は看過されてしまう可能性がある。では,どのように『かくれ便秘』を診断するのかが課題となる。そのために腹部X線による画像診断を役立てていこうというものである。

便秘症に関する論文は,最近は増えてきているもののあまり多くはない。その論文は成人よりも小児に関する論文のほうが多いようである。2017年のわが国の便秘診療ガイドラインも,その前(2013年)にあった小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインをもとに作成されていた。成人の便秘と小児の便秘は根本的に違う病態であるが,論文の検討には参考にすべき点も多い。

機能性便秘を有する子どもの評価と管理を行う医療提供者(あえて「小児科医」と言わず,放射線科医や看護師や栄養士などの従事者とされている)を支援するために,北米小児消化器肝臓栄養学会(North American Society for Pediatric Gastroenterology,Hepatology,and Nutrition)と欧州小児消化器肝臓栄養学会(European Society for Pediatric Gastroenterology,Hepatology,and Nutrition)は,エビデンスに基づくガイドラインを作成している4)。その診断の部分では,RomeⅢの基準のうち1つだけが存在し,機能性便秘の診断が不確かな場合,直腸診検査が推奨される。警告サインや症状が存在する場合や,治療が難しい便秘の患者では,基礎的な医学的状態を除外するために,直腸診検査が推奨される。機能性便秘を診断するための腹部X線のルーチンな使用は推奨されない。便塊が存在する疑いがあるが身体検査が信頼できない,または不可能な場合,腹部X線が使用される場合がある。大腸通過時間検査は,機能性便秘を診断するためには推奨されない。大腸通過時間検査は機能性便秘と機能性・漏出性便失禁とを区別し,診断が明確でない状況で有用である場合がある。機能性便秘を診断するために直腸超音波の使用は推奨されない。

前述のようにガイドラインで,腹部X線が推奨されなかったのは,識別力が「放射線科医の経験レベルに依存した」と結論されたからである。逆に言うと,「教育と経験により診断能が向上すれば腹部X線は有用」ということになる。

また,一般的に,米国の小児消化器内科医は小児便秘の評価および管理において腹部X線撮像を行っており,その理由には,便の停滞の評価70%,クリーンアウトの必要性35%,糞便塞栓27%,腹痛の原因24%,家族に便の負荷を示す14%,治療への反応の評価13%などが含まれていたと報告されている5)。全体として,臨床的重症度と放射線学的所見との相関が弱いことが示されているにもかかわらず,管理計画において信頼度が向上することが報告された。そして,これらのことから,腹部X線の教育体制を整える重要性を説いている。

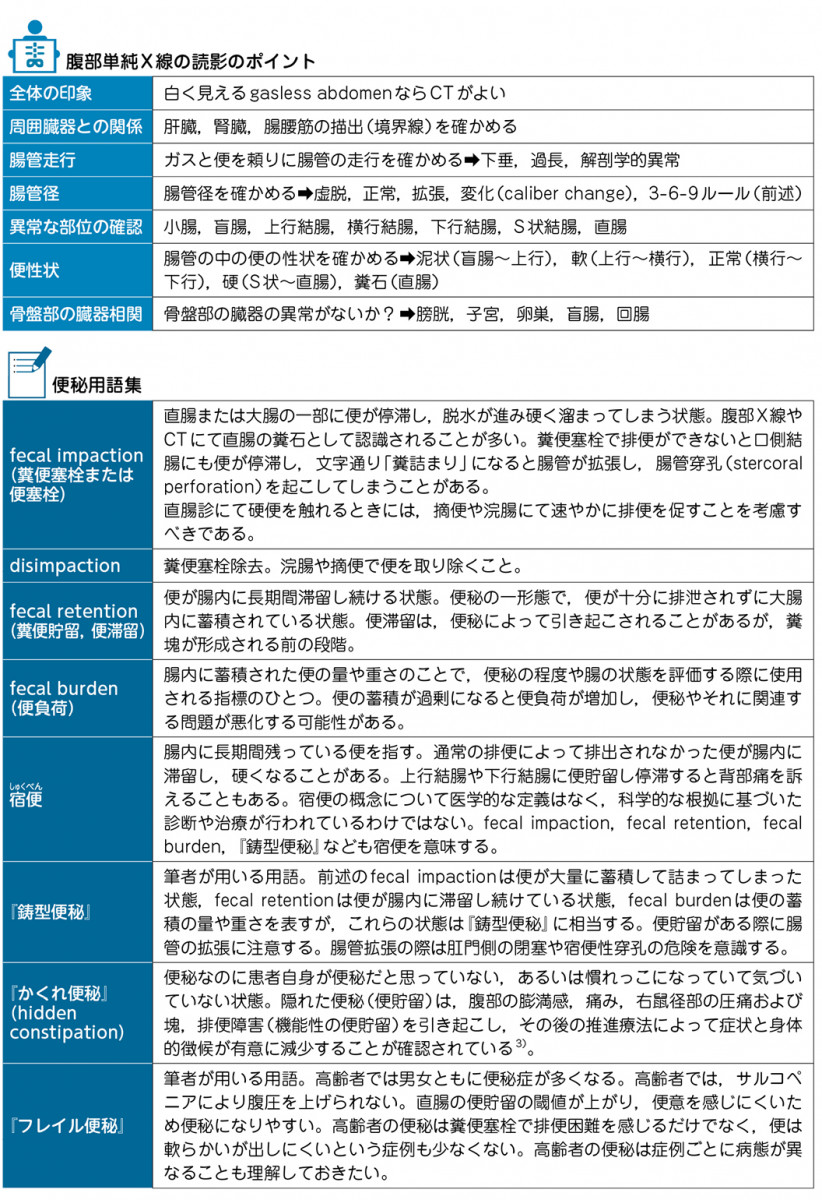

実際には,腹部X線を診療に用いることで得られる情報は多いのであるが6),普段の便秘診療においては,読影に慣れていない医師には十分に活用されていないようである。本連載では,多くの方に気軽に腹部X線を撮影し,読影してもらえるような解説を目指す。初診の症例においては,医療費,被曝を考慮するとすべての症例に腹部CTを撮影することはできないが,腹部X線検査をすることはできるだろう。腹部X線の診断に慣れていなくても,本連載を通読いただければ,容易に読影のコツをつかんでもらえるものと思う。

本文に入る前に

便秘・便秘症の概要

1 はじめに

便秘(症)は,消化器内科医だけでなく,小児科医から産婦人科医,高齢者施設の管理医,加えて看護師や介護職など医療に携わるあらゆる職種が関わるcommon diseaseである。日本消化管学会の『便通異常症診療ガイドライン2023─慢性便秘症』は,すべての医療者に便秘症の病態や治療を理解してもらう意図で編集されている1)。一方,便秘症の診断における画像診断の意義や,高齢者,特に寝たきり患者の排泄ケア,宿便性の結腸穿孔の危険性については詳細に解説されていない。しかし,これらの問題は臨床においては非常に重要な要素を包含している。

本稿では,これらを補うべく,便秘症の病態を直感的に理解しやすい表現を用いて症例提示し,解説する。問診だけでは診断できない『かくれ便秘』,高齢者などが腹圧を上げられないことによる排便障害『フレイル便秘』,全結腸に宿便があり,腸管拡張を呈することが視覚的にもわかる『鋳型便秘』に加え,巨大結腸症などの症例を供覧し,便秘症の診断における腹部X線の意義とその読影のポイントにつき解説することにより読者が自身で読影できるようにコーチングしていく。

○ 便秘症の多様性

便秘症は,様々な症状や病態を呈する。患者の病態,基礎疾患,併用内服薬,精神的なストレス,性別,年齢,食事ほか,あらゆることに影響を受ける疾患である。どちらかと言うと「疾患」というよりも,「状態」や「症候群」ととらえたほうがよいのかもしれない。同じ症例でも,便が出にくいときもあれば,便通が良好のこともある。「多忙でトイレに行く暇もなかった」,「便が出るときは硬かったが,その後は通常の便通になった」,「便秘薬を服用しているにもかかわらず,便は出にくい」など,便通の状況は人により様々である。

このように,便秘症は多様性のある症状・病態を呈し2),症状だけでなく症例により処方の要求度も変わることを知っておかなければならない。便秘の処方に大切なことは,「その人に合った処方を提供する」ということである。治療にゴールドスタンダードはないのである。便秘症は人により程度が違い,同じ薬を処方してもまったく効果がないこともあれば,効きすぎて下痢をしてしまうこともある。すなわち,主作用が副作用になってしまうこともあり,その効果は個人差が大きい。そのため,便秘薬を処方するときには,下痢にならないよう効果が弱い緩下剤から提案していくようにすべきである。患者はひとたび下痢をすると,不安のため内服を継続できなくなるからである。時に,処方した薬の効きが弱いと患者からの不満を受けることもあるが,初回処方時にそのことを伝えておくと患者も受け入れてくれるはずである。

女性の場合,女性ホルモンが便秘の一因とも言われているが,男性と違って大便と小便を同じトイレでするため,学校や会社で排便することがはばかられて,排便自体を我慢することが多いようである。特に,朝の内服で日中に便意を促すような薬は避けるべきである。内服の開始は週末の自宅でゆっくりできるときにすることで,自宅で安心して排便の時間をとることができる。手間はかかるが,患者に合った細やかな処方の組み立てを考え,生活習慣に配慮したテイラーメードの治療を心がけることが大切である。

また,症例によっては「1週間便が出ない」など,便の停滞が極端に多く腸管拡張があれば宿便性穿孔(後述)の危険があるため8),下剤の服用や浣腸で腸管破裂を引き起こすことのないよう,処方や処置の前に便の停滞を画像診断で確認しておくことが大切である。