振戦(tremor)は,反復的で律動的な不随意運動の一種であり,最も頻度の高い運動異常症のひとつである。その臨床的バリエーションは多様であり,正確な診断には,①詳細な病歴聴取,②神経学的診察,③必要に応じた補助検査,を総合的に行うことが求められる。振戦の病因は中枢神経系疾患,末梢神経障害,薬剤性,代謝異常,あるいは加齢に伴う生理的変化など多岐にわたる。つまるところ,振戦は単純な病態に思えてその鑑別は非常に奥深く,「診断は比較的難しいもの」として理解する必要がある。そして,単一の情報のみで診断を決められる病態ではなく,あらゆる知識を駆使して総合的な判断をくだす必要がある。おそらくは,あいまいな評価で「本態性振戦」として処理されている誤診症例も多いだろう。

本稿では,振戦診断の重要ポイントを効率よく理解することを目標にしている。また,その知識を患者への「問診票」に反映した。この「問診票」を活用してもらうことで,振戦診断で必要な情報をもれなく収集できるよう試みて作成した。本稿で必要な知識を理解して頂き,問診票とともに振戦診断のレベルアップに活用して頂ければ幸いである。

❶ 振戦についての基礎知識

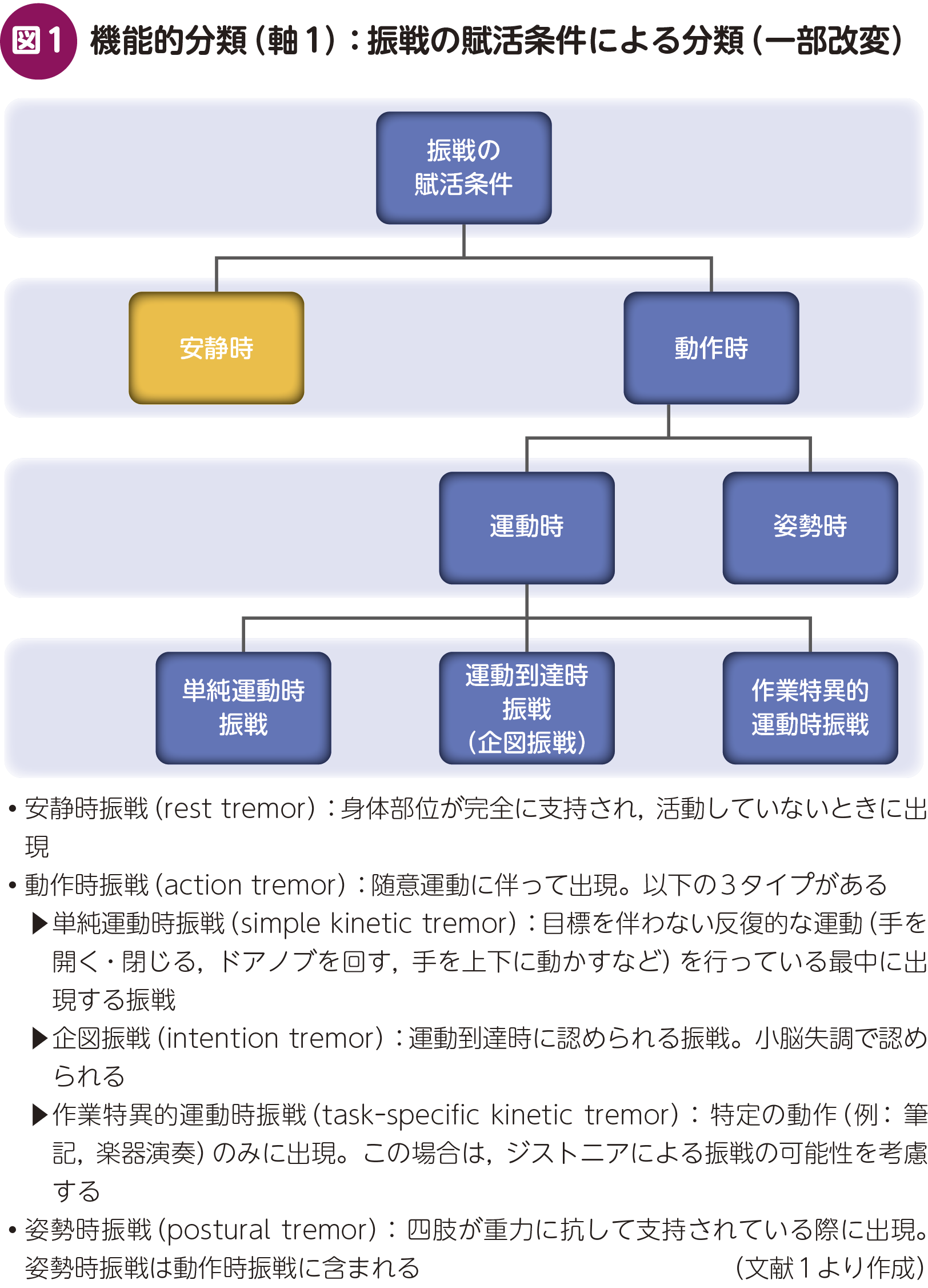

振戦の分類は,近年,国際パーキンソン病・運動障害学会(International Parkinson and Movement Disorder Society:MDS)のタスクフォースによって改訂され,機能的分類と診断的分類の2軸に基づく体系的理解が提唱されている1)。まずは機能的分類(軸1)から,振戦症状の分類方法を理解する。賦活条件によって振戦症状は分類される。主要な賦活条件による2分類は,安静時振戦と動作時振戦である。動作時振戦には下位分類があり,分類は図1のごとく行われる1)。

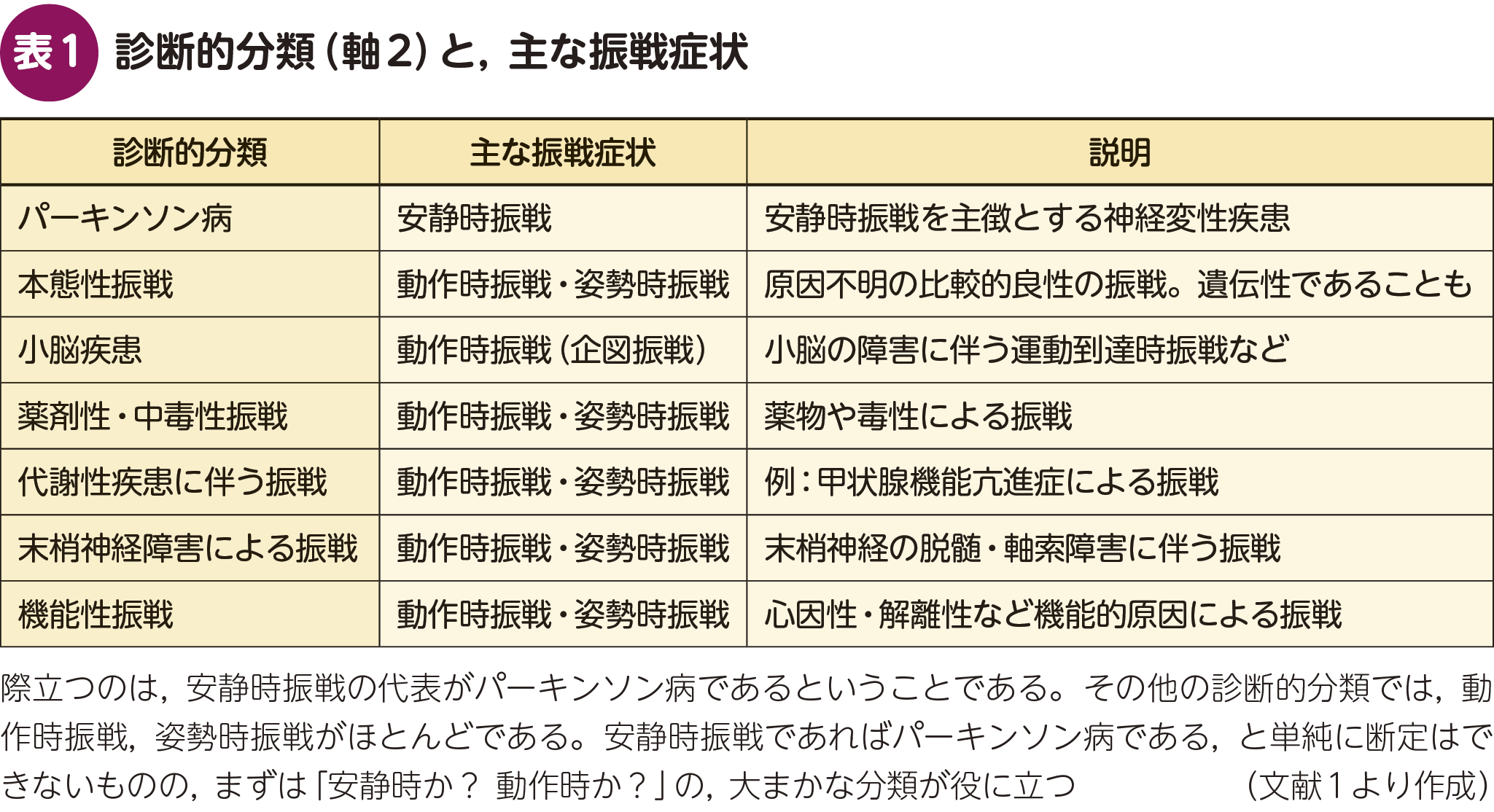

振戦の分類において最も根本的な原則は,「安静時振戦か? 動作時振戦か?」である。振戦症状を評価した上で,いずれかの振戦の原因疾患を考えていくことになる。次にMDSが示す診断的分類(軸2)に沿って,代表的な診断を表1に示す1)。

振戦の診断においては,①病歴の聴取,②神経学的診察,③補助検査という3つの観点から構造化された評価を行うことが推奨される。まず①病歴の聴取では,発症様式(急性または慢性),誘因の有無,症状の進行経過,家族歴,薬剤使用歴などを詳細に把握する必要がある。次に②神経学的診察では,振戦が出現する時相,左右差の有無,振戦の周波数や振幅,小脳症状や筋緊張といった随伴症状の有無を評価する。さらに③補助検査としては,甲状腺機能,肝機能,銅代謝を含む血液検査,脳MRI,DATスキャンなどを活用する。これらの情報を総合的に判断し,症候学的な分類と疾患特異的な所見を照らし合わせることで,振戦の病型を同定し,適切な治療方針を決定することが可能となる。

総論的にはこのような解説になるが,もちろんこの説明だけでは到底理解できない。以降,各論を解説し,より具体的な理解を深めていく。

❷ 薬剤性振戦について

(1) まずは患者の使用薬剤を確認するところから始める

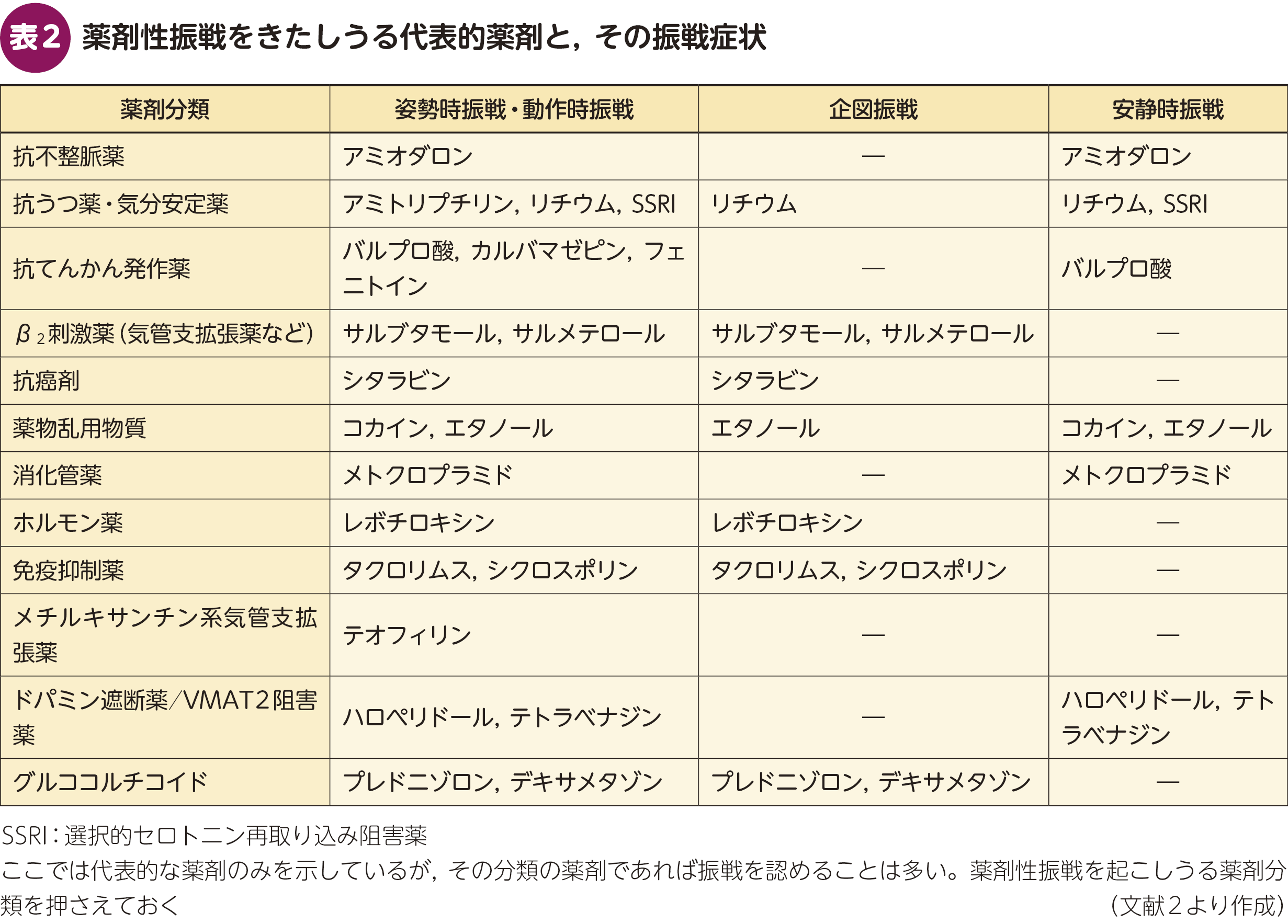

診療の初めには,患者が現在使用している処方薬の確認を行う。使用薬剤によって振戦が惹起されていないかを確認することはきわめて重要であり,これだけで診断が確定する場合もある。ただし,薬剤性振戦についての知識がなければ適切に対応することは困難であるため,あらかじめ薬剤性振戦を起こしうる薬剤についての知識を整理しておく必要がある。代表的な原因薬剤については,表2にまとめて示す2)。

これらの薬剤を服用しているからといって,必ずしも薬剤性振戦であるとは限らない。しかしながら,該当薬の使用歴があれば,まずは薬剤性の可能性を検討するのが妥当である。特に,振戦の出現時期と薬剤導入のタイミングとの間に因果関係が疑われる場合には,薬剤性振戦の可能性を念頭に置く必要がある。

薬剤性振戦の診断は,病歴聴取,臨床所見の把握,他疾患の除外,ならびに症状の時間的推移の評価に基づいて行われる。他の振戦性疾患,たとえば本態性振戦やパーキンソン病などとは異なり,薬剤性振戦では,症状の可逆性や薬剤との明確な関連性を臨床的に確認することが,診断の決め手となる。

このあとは…

(2) 薬剤の開始時期や,臨床経過も重要

(3) 薬剤性振戦の症状

(4) 薬剤性振戦の代表的原因薬剤

(5) 薬剤性振戦の評価における注意点 が続きます

❸ 既往歴・並存疾患から考える

既往歴を確認する必要がある

振戦の診断において,既往歴の聴取はきわめて重要である。振戦は多様な原因によって生じる不随意運動であり,その背景にある疾患を正確に同定するには現在の症状のみならず,過去に罹患した疾患,外傷歴,手術歴,薬剤使用歴,生活習慣などを総合的に評価する必要がある。特に,神経変性疾患,代謝性疾患,内分泌疾患,中毒性疾患,遺伝性疾患,脳血管障害,自己免疫性疾患など,振戦の原因となりうる病態に応じて,聴取すべき既往歴における焦点は異なる。以下に,それぞれの代表的疾患群における既往歴聴取のポイントを説明していく。

(1)頻度の高いパーキンソン病と本態性振戦

まず,振戦を生じうる神経変性疾患の中では最も頻度の高いパーキンソン病について解説する。病歴の聴取においては,四肢の無動,筋強剛,歩行障害などの「運動症状」の有無を確認することが必要である。加えて,便秘や嗅覚低下,レム睡眠行動障害などの「非運動症状」の存在も探る。また,レビー小体型認知症も勘案し,認知機能低下や幻視症状がないかを尋ねる。

次に,頻度の高い本態性振戦を検討する場合には,まず「家族歴」とともに,「若年発症歴の有無」に注目する必要がある。長年にわたり安定して経過している手の振戦が存在し,特に飲酒により改善する傾向がある場合には,本態性振戦の可能性が高まる。

このあとは…

(2)代謝性疾患,中毒性疾患

(3)遺伝性疾患,脳血管障害,自己免疫性疾患

(4)機能性疾患(機能性振戦) が続きます

振戦をきたす疾患がたくさんあることがわかります

❹ 家族歴から考える

(1) 家族歴を確認する

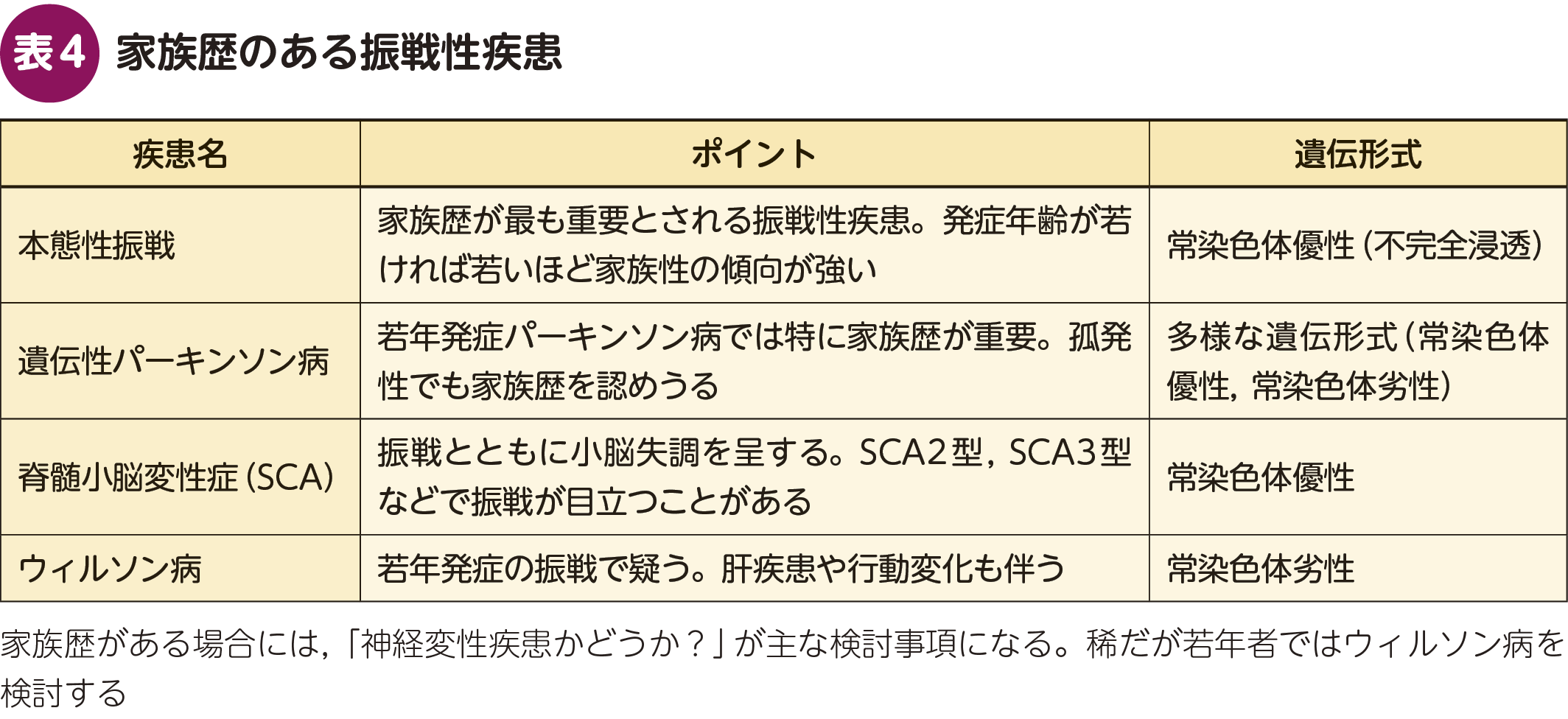

振戦の原因疾患を診断する過程において,家族歴の確認は重要な要素である。特に,神経変性疾患や遺伝性疾患,代謝性疾患の一部では家族内発症の傾向が明確であり,家族歴から得られる情報は臨床診断の大きな手がかりとなる。家族歴の聴取は,単に振戦の有無を尋ねるだけでなく,その性質,発症年齢,経過,診断名,日常生活への影響などを確認する必要がある(表4)。

このあとは…

(2) 本態性振戦とパーキンソン病の家族歴

(3) 代謝性疾患:ウィルソン病

(4) 小脳性失調をきたす脊髄小脳変性症

(5) 自己免疫性疾患も家族歴が参考になる が続きます

丁寧な問診が大切です

❺ 現病歴から考える

(1) 振戦の現病歴

振戦の診断において,現病歴の聴取はきわめて重要な要素である。診察に先立ち得られる現病歴の情報は,器質的疾患による振戦と,機能性疾患による振戦とを鑑別するための重要な手がかりとなる。また,薬剤性,代謝性,中毒性などの可逆的な要因の特定にも役立つ。

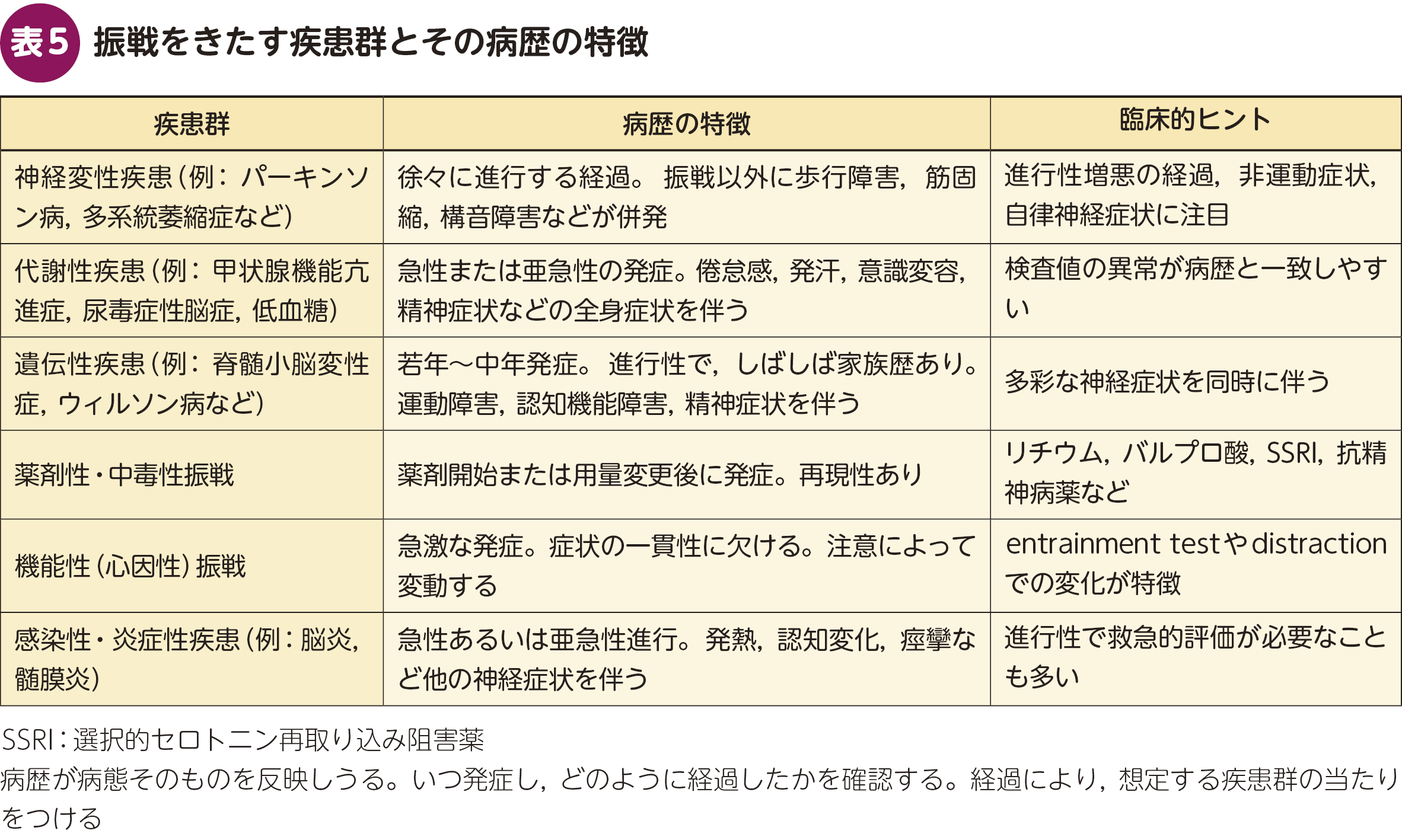

まず,振戦の発症様式に関しては,急性,亜急性,慢性といった時間的経過に注目する必要がある。突発的に出現した振戦は,薬物中毒,代謝異常,中枢神経感染症,脳卒中などの急性病態を示唆する。また,機能性振戦もこの発症パターンである。一方,数カ月~数年にわたり徐々に進行する振戦は,神経変性疾患や本態性振戦の可能性を考慮すべきである。そのため,「いつからふるえを自覚するようになったか」「その頃の体調や出来事に変化はあったか」「振戦は突然始まったのか,徐々に悪化したのか」といった問いにより,発症の契機や時間軸を明確にすることが重要である(表5)。

(2) いつ,どのようにふるえるのか?

次に,振戦の出現場面とそれによる機能障害の程度を確認することも診断上有用である。振戦が安静時に目立つのか,姿勢保持時に増強するのか,それとも動作中に誘発されるのかといった情報は,疾患の鑑別に直結する。「じっとしているときにふるえが出るか」「コップを持つときや字を書くときにふるえが強くなるか」「一定の姿勢を保つとふるえてくるか」といった質問は,振戦の分類(安静時振戦,動作時振戦,姿勢時振戦)を見きわめる手がかりとなる。また,「日常生活においてどのような支障があるか」「道具の使用や食事,衣服の着脱に困難を感じるか」などを尋ねることで,振戦の臨床的意義や重症度の評価にもつながる。

さらに,振戦の分布や左右差の有無も診断に重要な情報を提供する。たとえば,本態性振戦では多くの場合,両側上肢に比較的対称性に振戦が出現する。一方,パーキンソン病では,通常,片側優位の安静時振戦から始まることが多い。「どちらの手が先にふるえはじめたか」「手以外にふるえる部位があるか」「ふるえの強さに左右差があるか」といった質問により,症状の局在と広がりを把握することができる。

(3) 振戦症状の修飾因子

症状の変動性や修飾因子についても,現病歴の中で確認すべき事項である。たとえば,「アルコール摂取により症状が軽減するか」「疲労や緊張によって悪化するか」「時間帯によって症状の強さに変化があるか」などの質問は,診断的価値が高い。アルコールによって一時的に振戦が軽減する場合は本態性振戦を支持する所見であり,日内変動や心理的要因による変動が著しい場合には,機能性振戦の可能性を念頭に置くべきである。

薬剤性や中毒性の振戦を疑う場合には,「振戦が始まる前に新たな薬剤を使用しはじめたか」「カフェインやアルコールの摂取量が増加していないか」「農薬,重金属,化学薬品などへの曝露歴があるか」といった点を確認する必要がある。薬剤性振戦はしばしば用量依存性であり,原因薬剤の中止によって症状が軽減することが多いため,時系列に沿った詳細な薬歴の聴取が必須である。

(4) 振戦以外の症状はないか?

神経変性疾患や遺伝性疾患を鑑別疾患に挙げる際には,振戦以外の神経症状の有無についても現病歴の中で把握しておくべきである。「動作が遅くなったと感じることがあるか」「歩行中に足がもつれる,あるいは転倒しやすいことがあるか」「言葉が出にくい,あるいは字が書きづらいと感じるか」といった質問を通じて,他の神経症状の存在や進行状況を評価することが求められる。

このあとは…各論で以下の項目について詳しく説明があります

❻ コモンな振戦①:本態性振戦をまとめる

❼ コモンな振戦②:パーキンソン病の振戦をまとめる

❽ その他の振戦

大事なところですね!

❾ 振戦の検査について

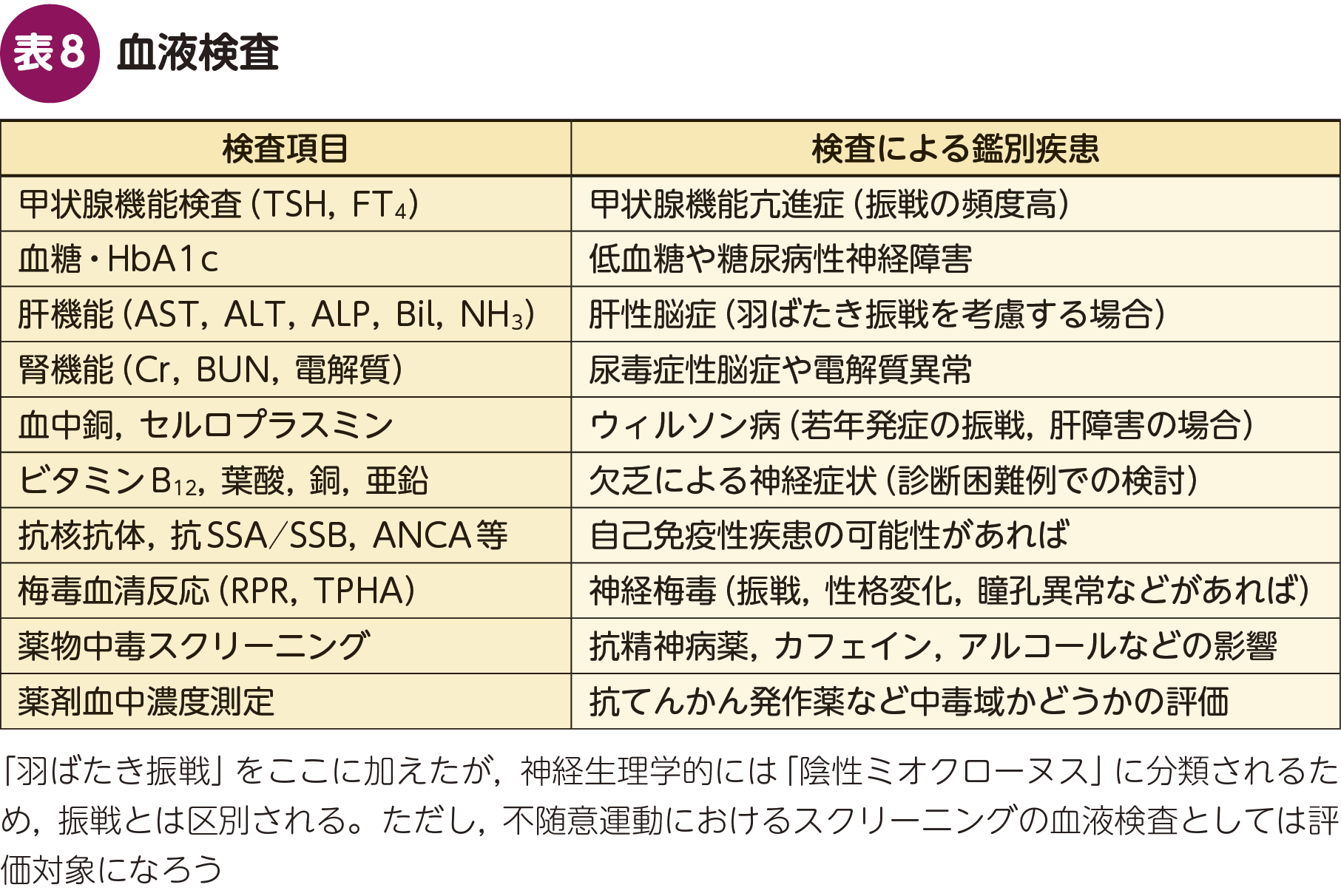

(1) 振戦で評価する血液検査

振戦の背景にある疾患を診断する際には,神経変性疾患,内分泌・代謝異常,中毒性疾患,器質的脳病変,自己免疫性疾患などを念頭に置いて,必要な血液検査を選択する。すべての検査項目を網羅的に実施する必要はなく,臨床像に応じた絞り込みが重要である。検査の実施にあたっては,ルーチンで評価すべき項目と,症例ごとの条件に応じて追加すべき項目とを区別して整理することが望ましい。振戦のパターンにかかわらず,すべての患者にとってスクリーニングが重要であり,甲状腺機能,肝機能,腎機能,電解質(カルシウムとマグネシウムを含む),血球数の検査を行う必要がある。臨床検査は,振戦の特定の遺伝的原因の診断にも役立つ。これらの原因には,ウィルソン病における血清セルロプラスミン値などが該当する。表8に血液検査と鑑別疾患のまとめを示す。

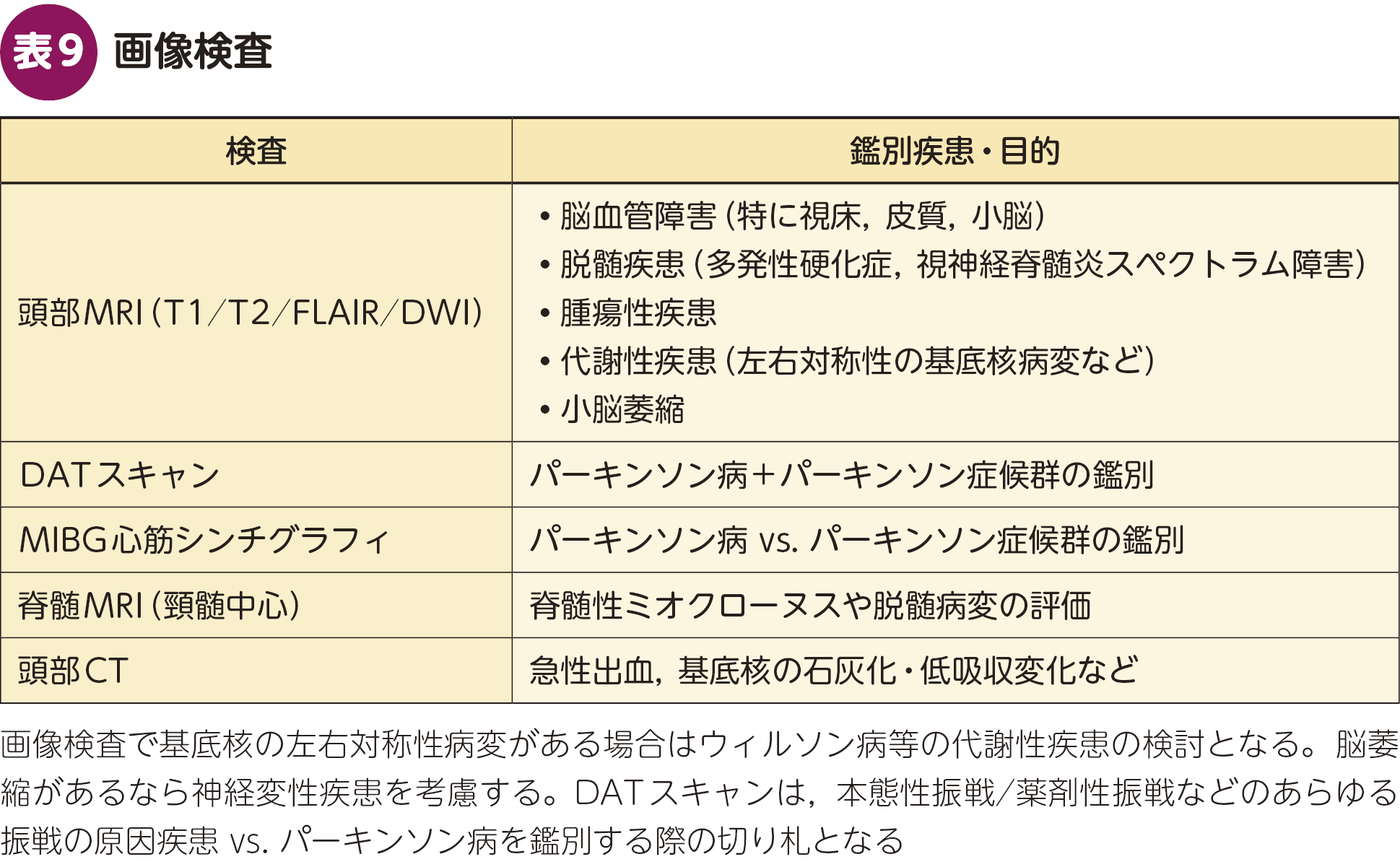

(2) 振戦で評価する画像検査

画像検査を施行する目的は,主に脳や脊髄の器質的疾患を鑑別することである。繰り返しの話題になるが,パーキンソン病と本態性振戦の鑑別はしばしば議論となる。パーキンソン病が疑われる場合には,DATスキャンやMIBG心筋シンチグラフィの実施を検討する。また,脊髄病変の可能性がある場合には,脊髄MRIも有用な検査手段となる。スクリーニング目的で頭部画像検査を行った際に異常所見が認められた場合には,それを手がかりとしてさらに詳細な鑑別を進めていくことが重要である。表9に画像検査と鑑別疾患のまとめを示す。

10 振戦診断のための問診票

本稿の内容を盛り込んだ,問診票を作成した。患者と,その家族にチェックしてもらう内容だが,本稿の知識整理のためにも活用して頂ければ幸いである。

本編では,著者オリジナルの振戦(ふるえ)初診問診票(成人用)がダウンロードできます

◆

振戦診断における問診は,まさに脳神経内科らしさが表れる場面である。

病歴,家族歴,薬剤使用歴を丁寧に聴取し,その時間的経過もふまえながら,広範な鑑別疾患の中から診断を探っていく作業となる。振戦診断の難しさは,検査に依存せず,あたかも探偵のような丁寧なアプローチが求められる点にある。振戦診断の難しさと同時に,診断過程の面白さも,少しでも感じ取って頂けたら大変うれしく思う。

【文献】

1) Bhatia KP, et al:Mov Disord. 2018;33(1):75-87.

2) Morgan JC, et al:Tremor Other Hyperkinet Mov(N Y). 2017;7:442.

3) Schwingenschuh P, et al:J Neurol Sci. 2022;435:120208.

4) Okelberry T, et al:Parkinsonism Relat Disord. 2024;122:106086.

5) Ye H, et al:Annu Rev Pathol. 2023;18:95-121.

6) Zesiewicz TA, et al:Neurol Clin. 2001;19(3):651-80.

7) Thenganatt MA, et al:Expert Rev Neurother. 2012;12(6):687-96.

8) Termsarasab P, et al:J Clin Mov Disord. 2015;2:18.

症状はしばしば非特異的であり,本態性振戦など他疾患との鑑別が困難なことも多いため,綿密な病歴聴取と経過観察が診断の中核となります。