振戦(tremor)は,反復的で律動的な不随意運動の一種であり,最も頻度の高い運動異常症のひとつである。その臨床的バリエーションは多様であり,正確な診断には,①詳細な病歴聴取,②神経学的診察,③必要に応じた補助検査,を総合的に行うことが求められる。振戦の病因は中枢神経系疾患,末梢神経障害,薬剤性,代謝異常,あるいは加齢に伴う生理的変化など多岐にわたる。つまるところ,振戦は単純な病態に思えてその鑑別は非常に奥深く,「診断は比較的難しいもの」として理解する必要がある。そして,単一の情報のみで診断を決められる病態ではなく,あらゆる知識を駆使して総合的な判断をくだす必要がある。おそらくは,あいまいな評価で「本態性振戦」として処理されている誤診症例も多いだろう。

本稿では,振戦診断の重要ポイントを効率よく理解することを目標にしている。また,その知識を患者への「問診票」に反映した。この「問診票」を活用してもらうことで,振戦診断で必要な情報をもれなく収集できるよう試みて作成した。本稿で必要な知識を理解して頂き,問診票とともに振戦診断のレベルアップに活用して頂ければ幸いである。

❶ 振戦についての基礎知識

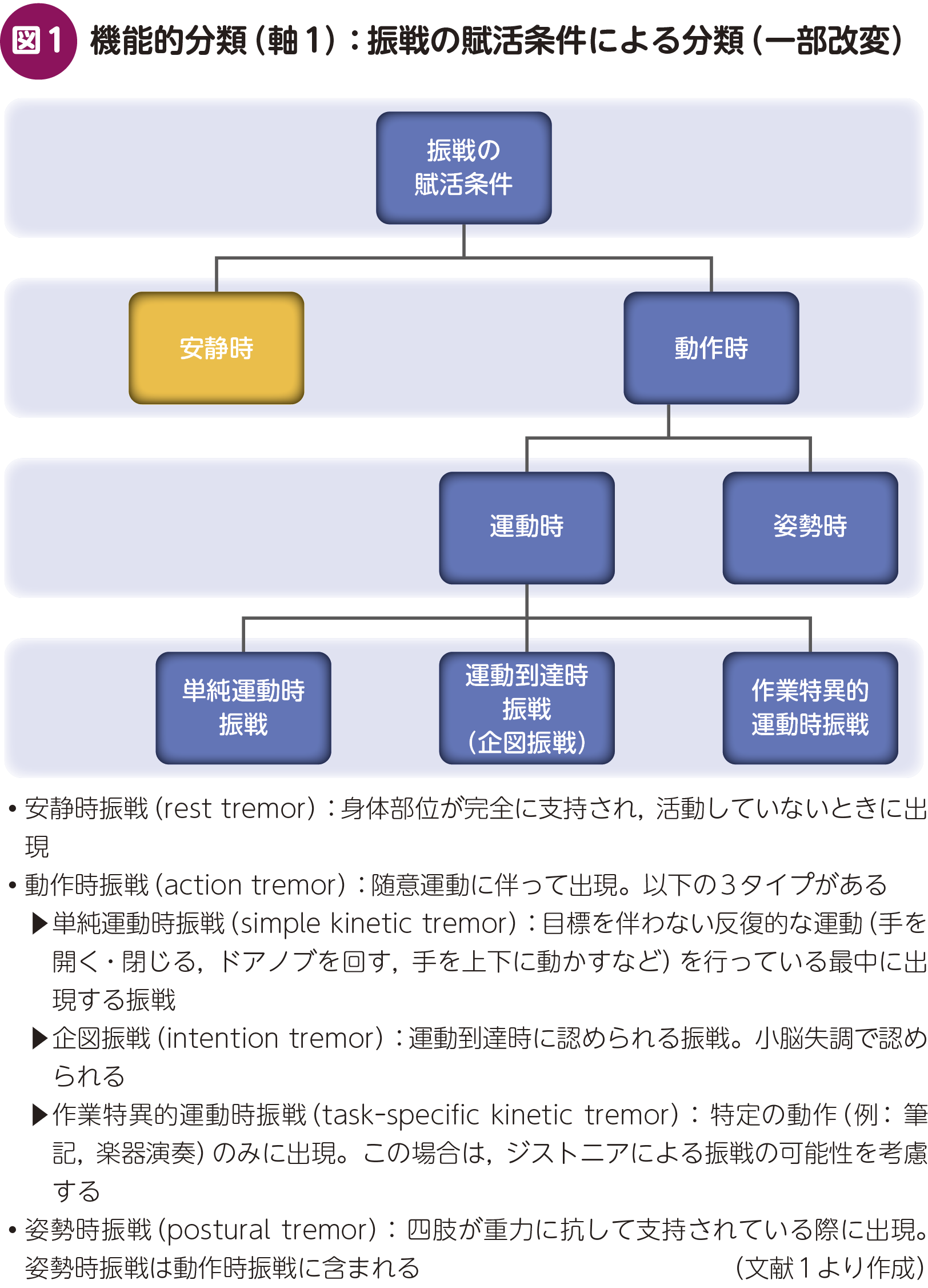

振戦の分類は,近年,国際パーキンソン病・運動障害学会(International Parkinson and Movement Disorder Society:MDS)のタスクフォースによって改訂され,機能的分類と診断的分類の2軸に基づく体系的理解が提唱されている1)。まずは機能的分類(軸1)から,振戦症状の分類方法を理解する。賦活条件によって振戦症状は分類される。主要な賦活条件による2分類は,安静時振戦と動作時振戦である。動作時振戦には下位分類があり,分類は図1のごとく行われる1)。

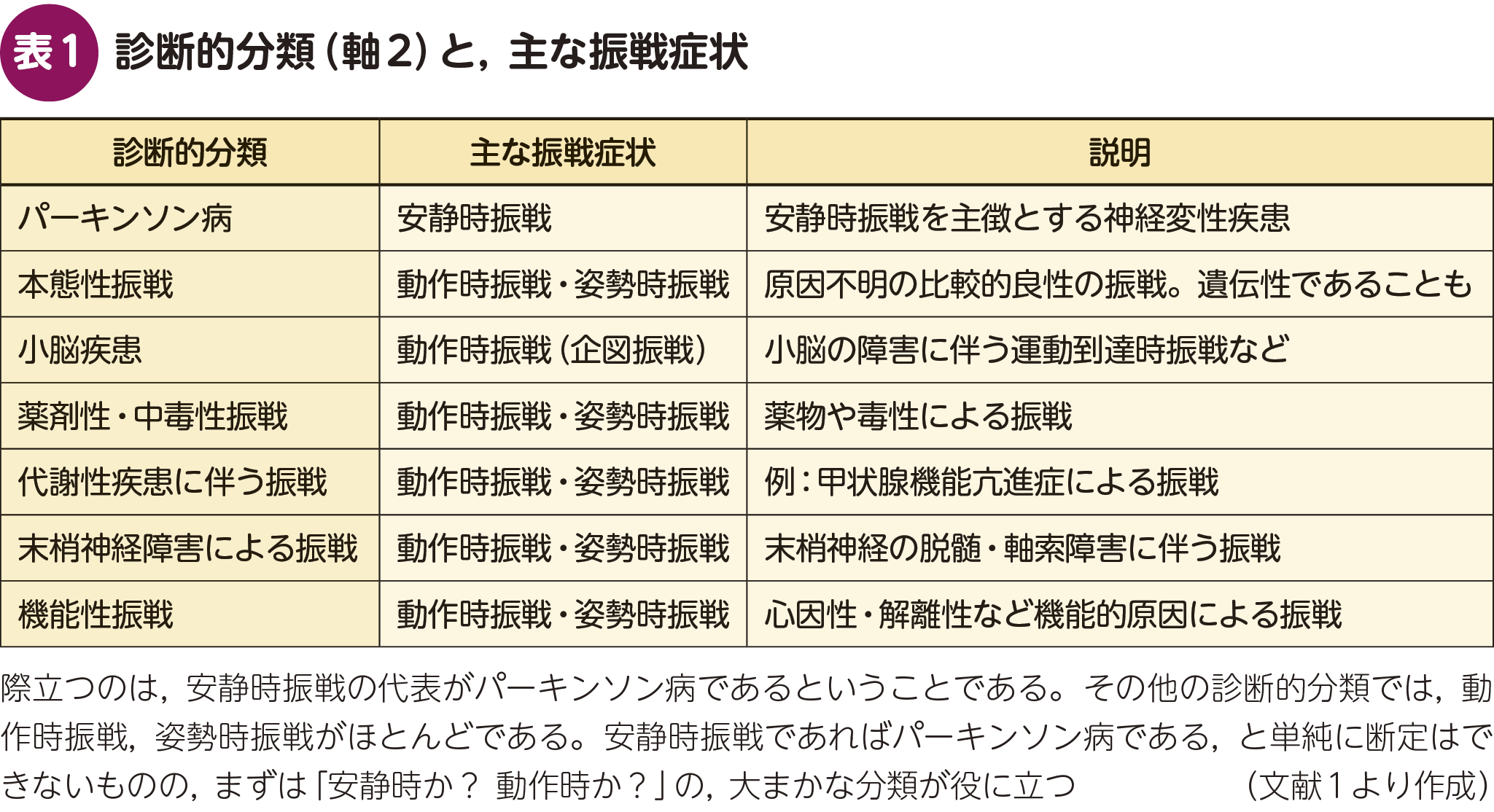

振戦の分類において最も根本的な原則は,「安静時振戦か? 動作時振戦か?」である。振戦症状を評価した上で,いずれかの振戦の原因疾患を考えていくことになる。次にMDSが示す診断的分類(軸2)に沿って,代表的な診断を表1に示す1)。

振戦の診断においては,①病歴の聴取,②神経学的診察,③補助検査という3つの観点から構造化された評価を行うことが推奨される。まず①病歴の聴取では,発症様式(急性または慢性),誘因の有無,症状の進行経過,家族歴,薬剤使用歴などを詳細に把握する必要がある。次に②神経学的診察では,振戦が出現する時相,左右差の有無,振戦の周波数や振幅,小脳症状や筋緊張といった随伴症状の有無を評価する。さらに③補助検査としては,甲状腺機能,肝機能,銅代謝を含む血液検査,脳MRI,DATスキャンなどを活用する。これらの情報を総合的に判断し,症候学的な分類と疾患特異的な所見を照らし合わせることで,振戦の病型を同定し,適切な治療方針を決定することが可能となる。

総論的にはこのような解説になるが,もちろんこの説明だけでは到底理解できない。以降,各論を解説し,より具体的な理解を深めていく。

❷ 薬剤性振戦について

(1) まずは患者の使用薬剤を確認するところから始める

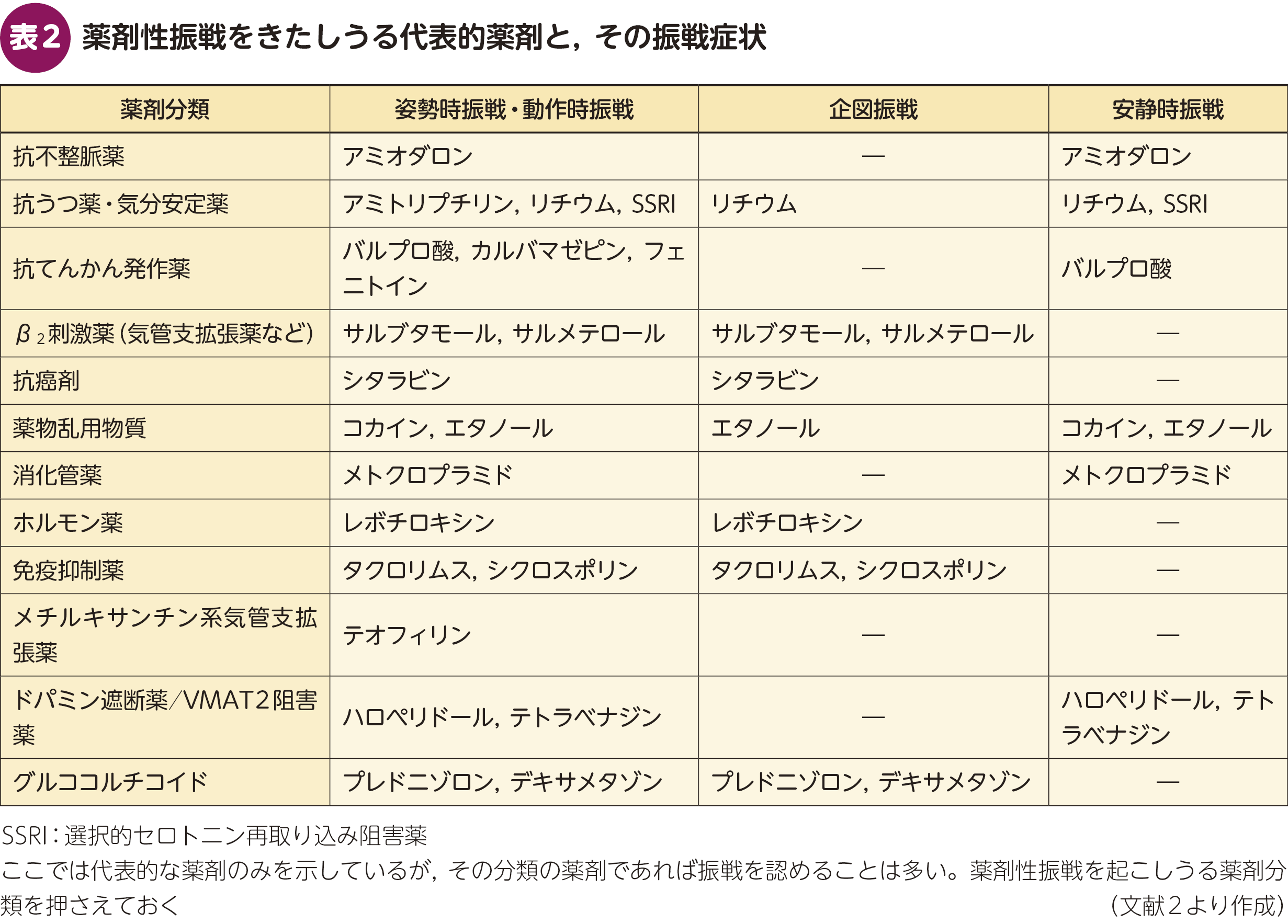

診療の初めには,患者が現在使用している処方薬の確認を行う。使用薬剤によって振戦が惹起されていないかを確認することはきわめて重要であり,これだけで診断が確定する場合もある。ただし,薬剤性振戦についての知識がなければ適切に対応することは困難であるため,あらかじめ薬剤性振戦を起こしうる薬剤についての知識を整理しておく必要がある。代表的な原因薬剤については,表2にまとめて示す2)。

これらの薬剤を服用しているからといって,必ずしも薬剤性振戦であるとは限らない。しかしながら,該当薬の使用歴があれば,まずは薬剤性の可能性を検討するのが妥当である。特に,振戦の出現時期と薬剤導入のタイミングとの間に因果関係が疑われる場合には,薬剤性振戦の可能性を念頭に置く必要がある。

薬剤性振戦の診断は,病歴聴取,臨床所見の把握,他疾患の除外,ならびに症状の時間的推移の評価に基づいて行われる。他の振戦性疾患,たとえば本態性振戦やパーキンソン病などとは異なり,薬剤性振戦では,症状の可逆性や薬剤との明確な関連性を臨床的に確認することが,診断の決め手となる。

(2) 薬剤の開始時期や,臨床経過も重要

まず薬剤性振戦を診断する上で重要なのは,振戦の出現時期と薬剤投与との時間的関係を把握することである。薬剤性振戦の多くは新規薬剤の導入後,数日から数週間以内に出現することが多いが,必ずしも導入直後に生じるとは限らない。薬剤の血中濃度が定常状態に達した後に発症することもある。また,バルプロ酸やリチウムのように漸増投与される薬剤では,用量の増加に伴って振戦が徐々に顕在化・増悪することもある。さらに,長期使用中に腎機能低下や薬物相互作用などが関与し,血中濃度の変動を介して遅発性に振戦が出現することもある。このため,新規薬剤の導入という一点のみに着目するのではなく,薬剤使用の全経過を通じて臨床的背景を評価することが求められる。

次に,薬剤性振戦は一般的に用量依存性を示し,薬剤の減量または中止により,症状が可逆的に改善する点が大きな特徴である。多くの場合,薬剤の中止または減量後1〜2週間以内に症状の明らかな軽快が認められる。

(3) 薬剤性振戦の症状

薬剤性振戦の臨床的特徴についても把握しておきたい。多くは姿勢時あるいは動作時に顕著となり,安静時振戦は比較的少ない。振戦の周波数は4〜12Hz程度の中等度でリズミカルであり,本態性振戦と類似することもある。ただし,薬剤によってはパーキンソン病様の安静時振戦を呈することもある。なお,薬剤ごとに振戦誘発の機序は異なり,その病態が明確に解明されていないものも少なくない。

(4) 薬剤性振戦の代表的原因薬剤

薬剤性振戦の代表的原因薬剤としては,リチウムやバルプロ酸といった気分安定薬,選択的セロトニン再取り込み阻害薬(selective serotonin reuptake inhibitor:SSRI),三環系抗うつ薬がある。さらに,シクロスポリンやタクロリムスなどの免疫抑制薬は,特に臓器移植後に典型的な原因薬剤として知られている。そのほか,β2刺激薬などの気管支拡張薬,カルバマゼピンやフェニトインなどの抗てんかん薬,ハロペリドールなどの抗精神病薬,カフェインやテオフィリンといった中枢刺激薬も振戦を惹起しうる。

(5) 薬剤性振戦の評価における注意点

薬剤性振戦の診断における留意点として,以下の点が挙げられる。

①当該薬剤が振戦を新たに惹起したのか,それとも潜在的な振戦(例:発症前のパーキンソン病など)を顕在化・増悪させたにすぎないのか

②複数の振戦誘発薬剤を併用している場合,単一の薬剤に原因を特定することが困難である

③腎機能や肝機能の低下により,薬物の代謝・排泄に異常が生じ,副作用として振戦が出現した可能性はないか

④精神的要因によって振戦症状が修飾されている可能性はないか

⑤多剤併用による薬物相互作用により,血中濃度の変動や薬効の相加的影響が生じていないか(例:サルブタモールとテオフィリンの併用)

これらの点を考慮すると,薬剤性振戦の診断は一筋縄ではいかないことが理解される。

薬剤性振戦の確定診断には,「薬剤中止による症状の明らかな可逆性」「薬剤投与開始あるいは増量との時間的関係の明確化」「その薬剤単独での再現性」の三要素がそろうことが理想である。しかし,実臨床においては「薬剤性が強く疑われる」といったレベルの診断にとどまることも少なくない。症状はしばしば非特異的であり,本態性振戦など他疾患との鑑別が困難なことも多いため,綿密な病歴聴取と経過観察が診断の中核をなす。また,症状の進行性増悪がみられないことも,神経変性疾患との鑑別において有用な判断材料となりうる。