❶ はじめに

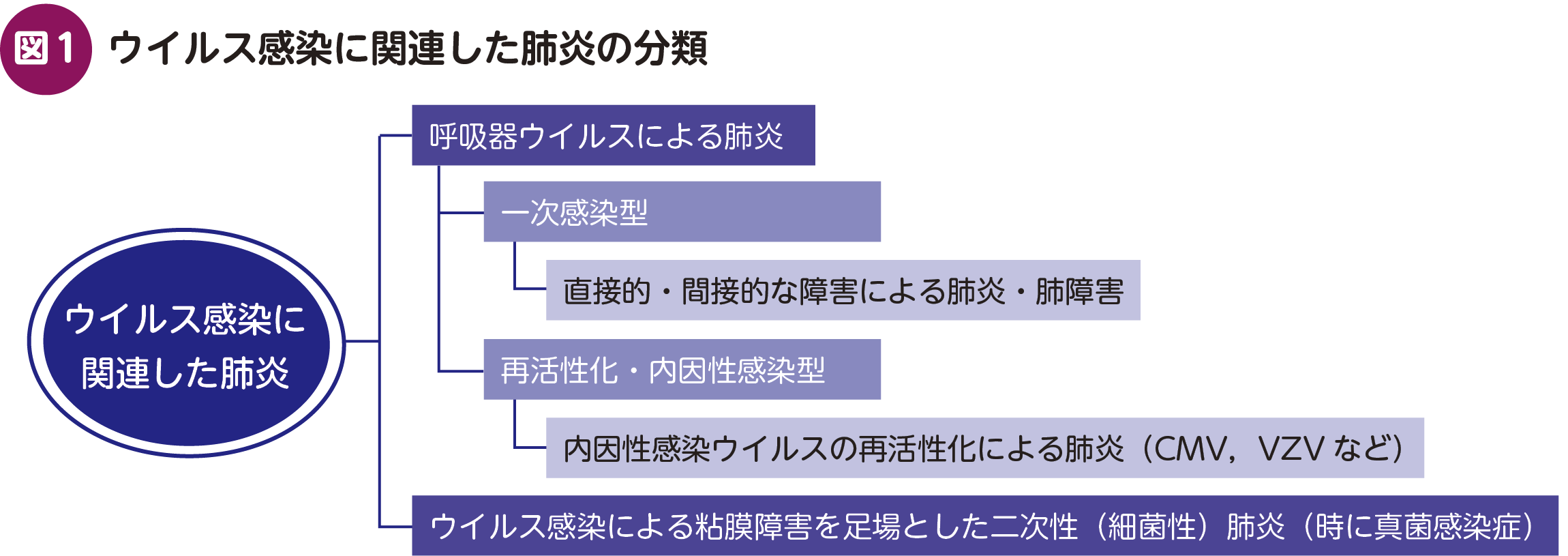

呼吸器ウイルスによる肺炎は,①呼吸器から直接侵入する一次感染型〔インフルエンザウイルス,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)など〕と,②細胞性免疫が低下した宿主での再活性化・内因性感染型〔サイトメガロウイルス(CMV)など〕に大別される(図1)。

呼吸器ウイルス感染症は「風邪=急性上気道炎」の代表格である一方,重症肺炎やパンデミックを引き起こしうるという二面性を持つ。インフルエンザは日本だけでも年間推定1000万人が罹患し,しばしば肺炎を合併する。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は,わずか数年で世界累計死亡者数700万人超を記録した。また,RSウイルス(RSV)やヒトメタニューモウイルス(hMPV)は時に高齢者施設などで肺炎の集団感染を引き起こす。これらの事実は,呼吸器ウイルスの社会的インパクトの大きさを物語っている。

かつてウイルス性肺炎は小児領域の話題と考えられてきたが,マルチプレックスPCRを代表とする高感度核酸増幅検査の普及により,成人市中肺炎でも稀ではなく検出されることがわかってきた。

また,ウイルス性肺炎はしばしば重症化する。①ウイルスそのものによる急性呼吸窮迫症候群(acute respiratory distress syndrome:ARDS)の発症,②損傷粘膜を足場とした二次性細菌性肺炎の合併,の2つのパターンがある。特に高齢者,免疫抑制状態,慢性心肺疾患はハイリスク群であり,診断遅延が予後を悪化させる。

こうした呼吸器ウイルスによる社会的インパクトを軽減する鍵は,迅速診断と予防戦略である。PCR・LAMPを中心とする高感度検査は,抗菌薬適正使用を促し,耐性菌抑制にも寄与する可能性がある。予防ではインフルエンザワクチンが重症化と死亡を低減することが報告されている。また,RSVワクチンは小児用だけでなく,成人用も上市されている。

呼吸器ウイルスによる肺炎は以下の要因により,臨床上の重要性を増していると考えられる。

1)ウイルス性肺炎のリスクとなる患者集団が増加している

2)ウイルスがより一般的な肺炎の原因であることがわかってきた

3)高感度・特異度かつ迅速な診断方法が一般化された

4)治療や予防の手段が確立されてきた

◆

本稿では,成人におけるウイルス性肺炎と二次性肺炎を,実例とともに解説する。紹介するすべてのケースは筆者の経験症例をもとに再構成したものである。

❷ 肺炎を起こす呼吸器ウイルスとその流行状況

ウイルス性肺炎は一般的に小児と高齢者に多い。ウイルス性肺炎の発生率は5~6歳から青年期にかけて急減し,加齢とともに,特に免疫抑制が関与することで増加する。

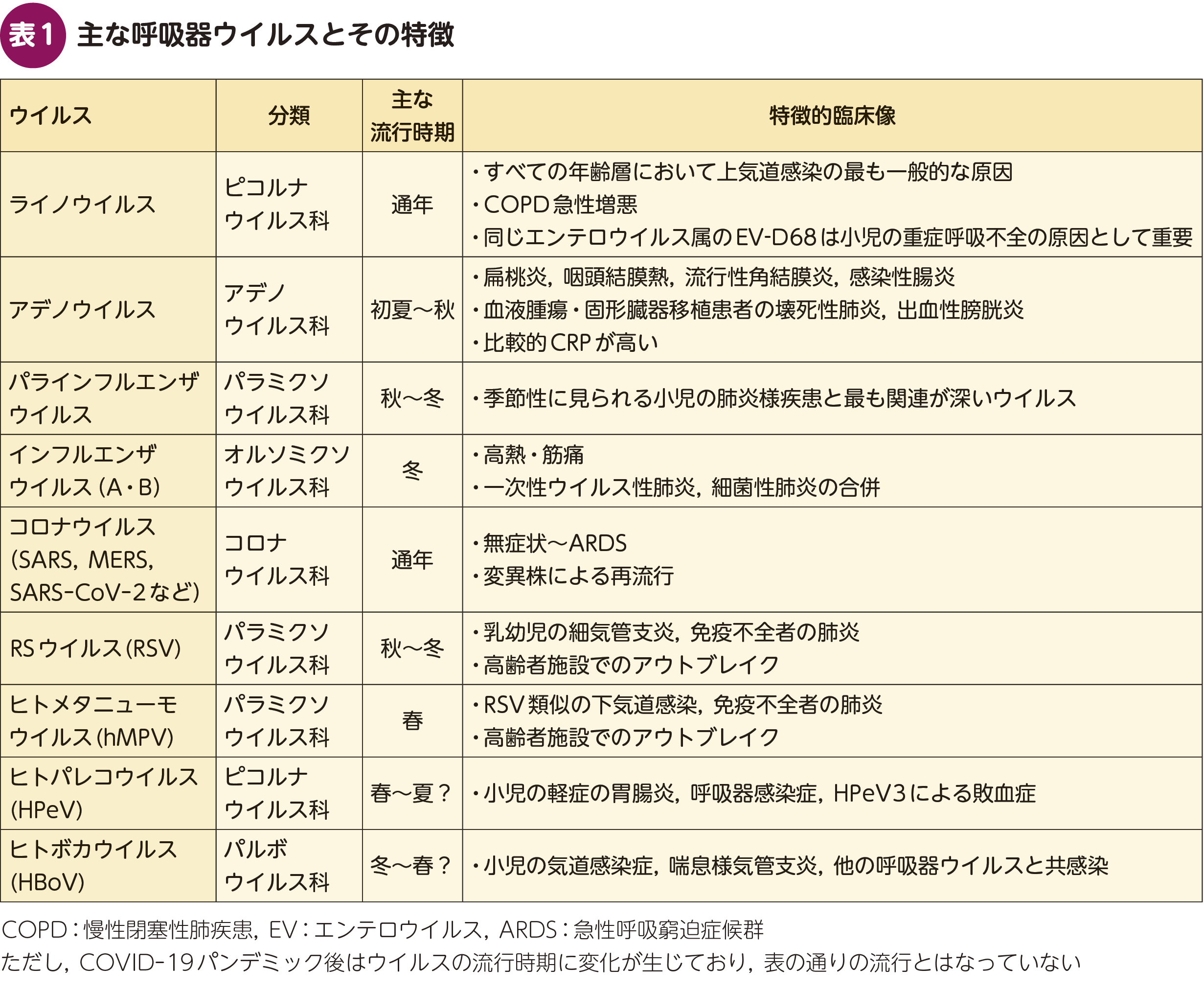

肺炎の原因となる呼吸器ウイルスの代表例は表1の通りである。また,本邦において市中肺炎の原因としては一般的ではないため,本稿では解説していないが,水痘・帯状疱疹ウイルスや麻疹ウイルスも時に市中肺炎を引き起こし,重症化することは留意しておくべきである1)2)。

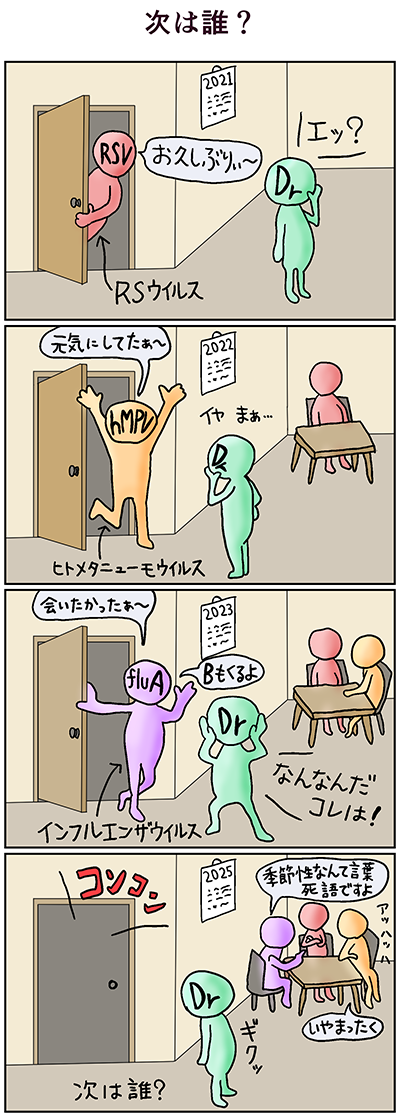

ウイルス流行の季節性は,COVID-19以後に大きく様変わりした。2020年にほとんどのウイルスの流行が一時的に抑制されたが,RSVは2021年より,hMPVは2022年7月,インフルエンザウイルスは2023年以降に流行が再開した3)。また,以前のような季節性流行だけでなく,年間を通じて散発的に流行が続いている状況である。これらの動向から地域の感染症週報などで「いま流行しているウイルス」を確認し,検査や隔離策を柔軟に選択することが求められる。

❸ 市中肺炎におけるウイルス性肺炎の再評価(COVID-19以降)

市中肺炎におけるウイルス性肺炎の疫学像は,分子診断技術の普及とCOVID-19後の感染動態の再編で一変した。コロナ前の市中肺炎におけるウイルスの検出頻度は,研究により差があるものの2〜3割程度であった4)~6)。いずれの研究でも検出ウイルスはライノウイルスが最多であった。一方で,本邦の調査では市中肺炎の16.4%でウイルスが検出されたが,冬季中心の調査であったことや検出方法の影響か,そのほとんどがインフルエンザウイルスであった7)。COVID-19パンデミック前には,実臨床で肺炎の原因として同定可能な病原体は,成人ではほぼインフルエンザウイルスのみ(小児ではRSVやhMPVの検索が可能)であったため,実際にはウイルスの関与を過小評価していた可能性がある。

一方,COVID-19パンデミック後はやはり市中肺炎の原因として,SARS-CoV-2が増加した。市中肺炎研究を目的に情報を収集しているドイツのネットワークであるCAPNETZの調査では,2020年から2023年に発生した市中肺炎のうち,26.2%で呼吸器ウイルスを認め,最多がSARS-CoV-2(15.1%)であったと報告されている8)。ただし,2022/2023年シーズンではSARS-CoV-2以外のウイルスも増加しており,多様なウイルスが市中肺炎の発症に寄与している可能性が示唆されている。

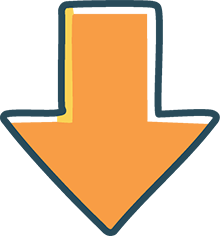

本邦では2019年にFilmArrayⓇ呼吸器パネルが保険収載され,その後SARS-CoV-2を検出できるように改良されたことから,多くの施設で導入された(表2)。抗原検査では診断困難だったウイルスも多数含まれており,研究ではなく実臨床ベースで肺炎の原因としてのウイルス同定が可能となった。

◆

以上のように,COVID-19パンデミック(とそれに対する感染対策の結果)による呼吸器ウイルスの流行の変化と,マルチプレックスPCRを代表とする核酸増幅検査が多くの施設で施行可能となったことから,ウイルス性肺炎が「再発見」された。今後,市中肺炎における呼吸器ウイルスの疫学と重要度が大きく変化していくことが予想される。

❹ 代表的ウイルス性肺炎と二次性肺炎

(1)ウイルス性肺炎を疑うとき

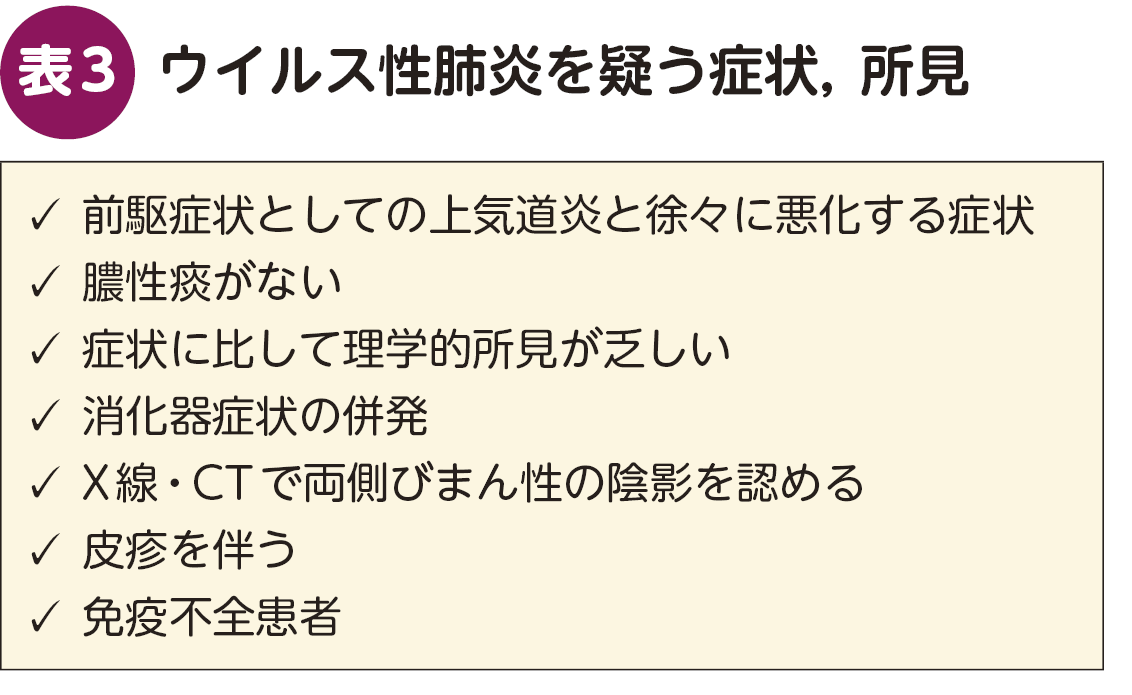

ウイルス性肺炎の診断において,細菌性肺炎と区別するための特徴的な病歴や所見は存在しないが,以下のような場合には,ウイルス性肺炎も鑑別疾患に挙げるべきである(表3)。

血液検査所見では,白血球の左方移動が認められにくい白血球減少などをみることもあるが,特異性は低く,特に重症例では該当しないことも多い。また,非典型的な経過,重症度のわりに所見に乏しい,既存の病変では説明できないびまん性の陰影を認める,という場合には,ウイルス検査のハードルを下げておく必要がある。

このあとは…下記のような各種ウイルス性肺炎についてシナリオに沿った診断・治療の具体的解説が続きます

①インフルエンザ

②COVID-19

③インフルエンザ関連肺アスペルギルス症(IAPA)とCOVID-19関連肺アスペルギルス症 (CAPA)

④RSウイルス(RSV)・ヒトメタニューモウイルス(hMPV)

⑤その他

(5)その他

症例シナリオ4 ウイルス感染を契機に増悪した慢性心不全,敗血症,重症呼吸不全

70歳代男性。既往に陳旧性心筋梗塞がある。

数日前から咳・痰を認め,近医で去痰薬を処方された。呼吸困難感を訴え,急患センターを受診し,低酸素血症(O2 5L/分でSpO2 80%台)であったことから,救急搬送された。

救急外来に到着し,胸部X線・CTを行ったところ広義間質の肥厚とGGO,両下葉の広範な浸潤影を認めた。うっ血性心不全を想定し,NPPVを装着したところで血圧が低下し,ドブタミンを開始した。エコーで左室駆出率20〜30%,diffuse hypokinesisであった。それでも血圧が安定せず,敗血症性ショックの合併を想定し,ノルアドレナリンとバソプレシンを開始したところで安定した。気管挿管・人工呼吸器管理を開始し,従圧式換気でFiO2 80%,呼気終末陽圧(positive end expiratory pressure:PEEP)12cmH2Oに設定したが,SpO2 89%,PO2 60TorrとP/F比が低い一方で,吸気努力が強いため,持続筋弛緩薬投与を開始した。血圧が安定したところで,入院後2日間の腹臥位療法を実施した。

入院3日目にBALを行ったが,分画は好中球優位であるが,有意な所見は認めなかった。入院4日目にはP/F比>400まで回復し,画像所見も改善したことから抜管し,HFNC(50L/分 FiO2 40%)に移行した。ドブタミン投与を終了した。

入院5日目には ノルアドレナリンとバソプレシンも終了でき,ICUを退室した。入院時の検査でヒトライノウイルス/エンテロウイルスを検出した。入院時からピペラシリン・タゾバクタムを併用していたが,BALを含めて明らかな細菌感染の証拠はなく,7日間で投与を終了した。入院20日目にかかりつけの病院へ転院した。

ライノウイルスは小児・成人の一般的な風邪の原因ウイルスである。しかし前述したように,市中肺炎を対象とした複数の研究で最も多く検出される呼吸器ウイルスでもある。また,ICUに入室するような重症例においてもしばしば検出され,ARDSの発症に関与している可能性がある45)。喘息やCOPDなどの慢性呼吸器疾患の増悪にも関与している。提示した症例はウイルス感染を契機に慢性心不全が増悪したケースであるが,合併した敗血症やARDSの発症にウイルス感染が関与した可能性がある。

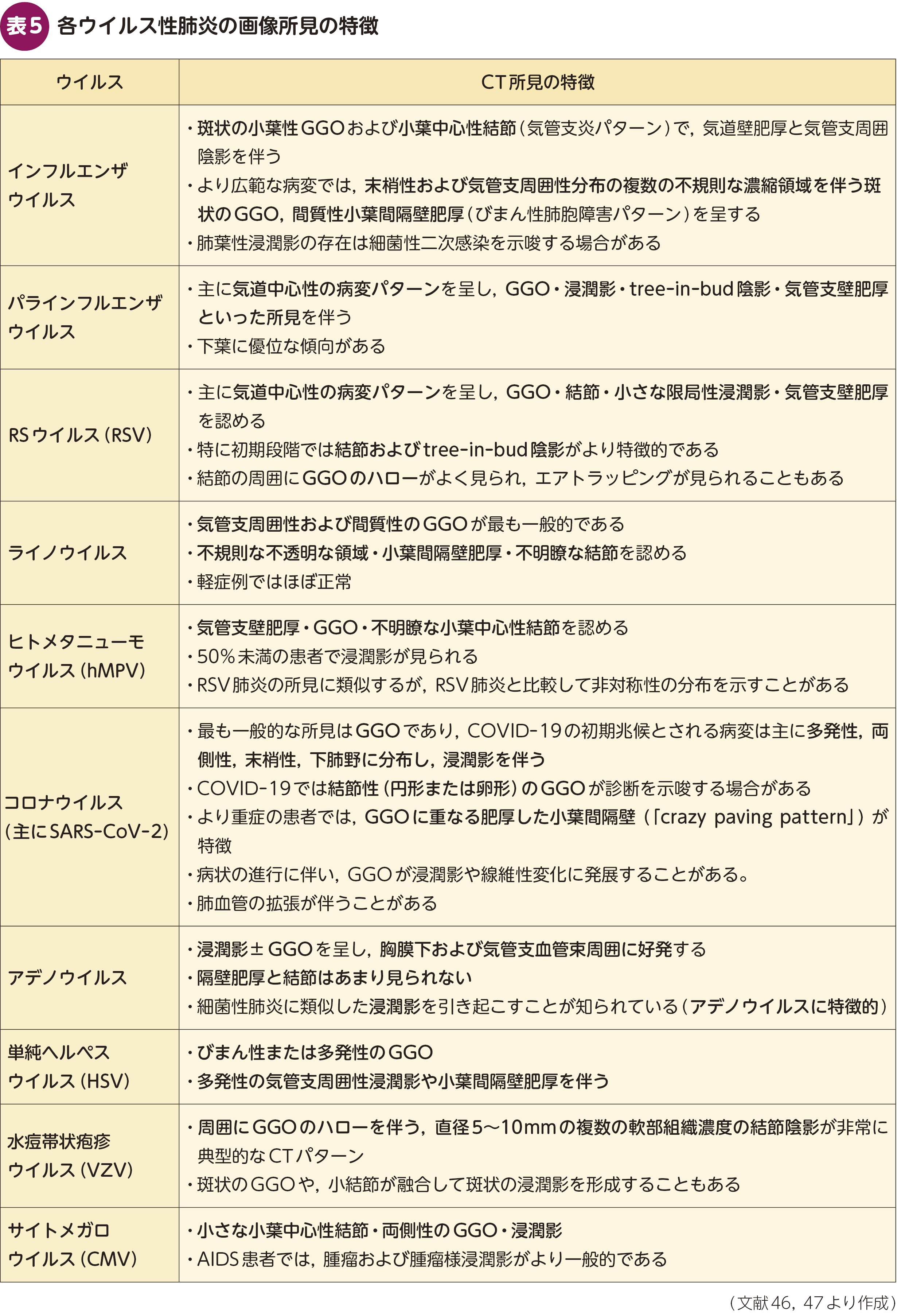

各ウイルス性肺炎の画像所見の特徴について表5にまとめた46)47)。画像所見は宿主側の免疫やフェーズによっても異なるため,必ずしも典型的な陰影とならない。RSVやhMPVのように一見するとウイルス性肺炎に見えないような症例もあり,画像所見のみでウイルス性肺炎“らしさ”を断定することは困難であろう。

❺ 重症ウイルス性肺炎の管理について

COVID-19以外の重症ウイルス性肺炎に対するステロイド投与は原則として行わない。ただし,敗血症性ショックを伴う場合の相対的副腎不全に対するステロイドカバーや,重症二次性細菌性肺炎に対するステロイドについては,積極的に投与を検討すべきである。

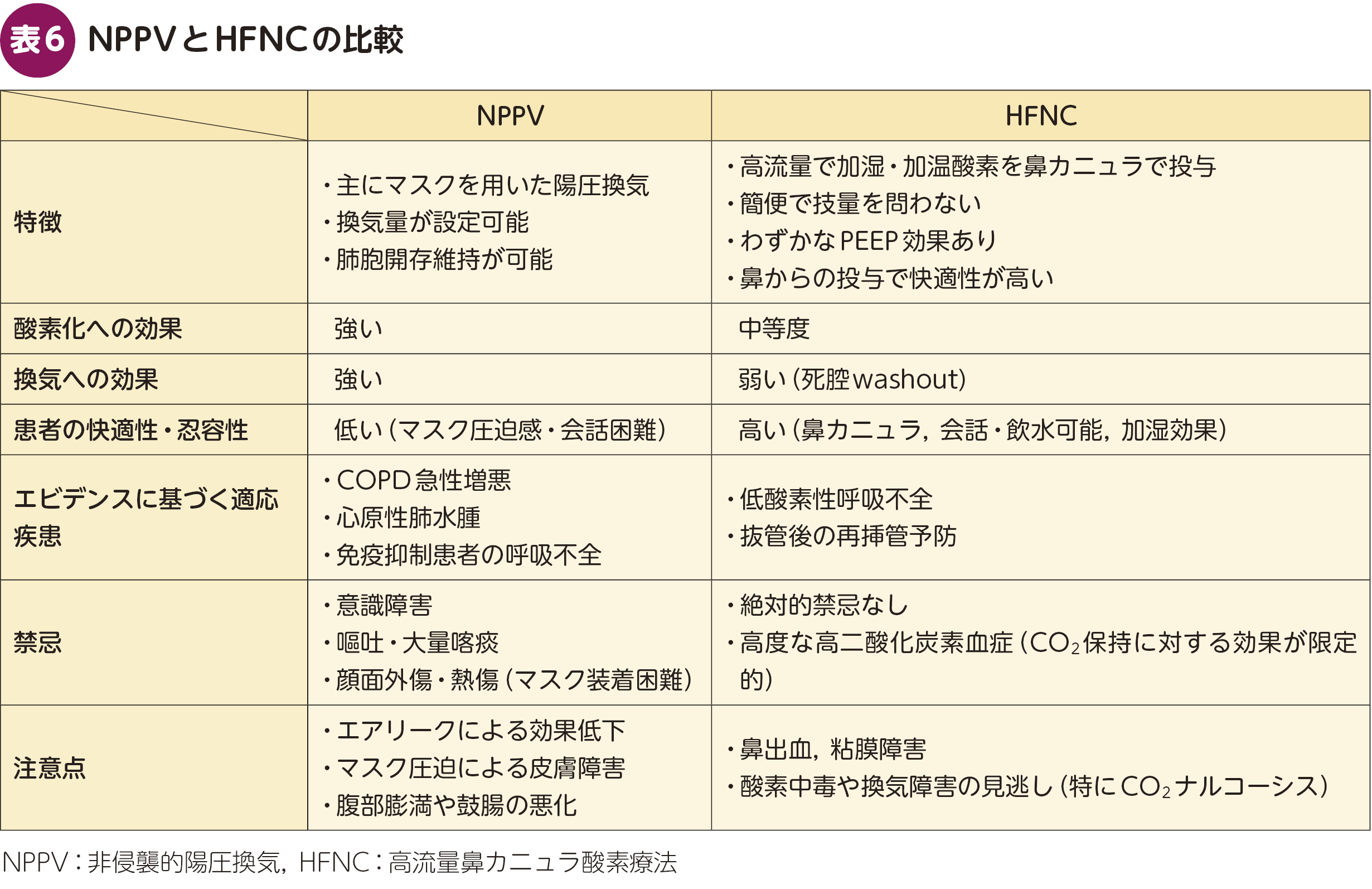

ウイルス性肺炎による急性低酸素性呼吸不全に対してNPPVとHFNCがしばしば用いられる。2つのデバイスの特徴の違いを表6に示す。特にCOVID-19パンデミックを通じてHFNCの使用が広がり,気管挿管を回避できた呼吸不全患者も多い。しかし,たとえばCOVID-19患者を対象とした試験においてNPPVやHFNCは気管挿管を減少させたものの,短期死亡については減少しなかった48)49)。これには気管挿管が必要な患者への挿管のタイミングが遅れてしまったことが影響しているのかもしれない。

このあとは…NPPVとHFNCの比較と「肺保護戦略」についての説明が続きます。

大事なところですね!

❻ 今後の課題と展望

ここまで解説したように,市中肺炎においてウイルスが原因微生物となることは決して稀ではない。市中肺炎の初期診療において,ウイルスの関与を前提とした評価は欠かせない。市中肺炎全例に対してウイルス・細菌核酸多項目同時検出検査を実施することは,コストの面からも現時点では現実的ではないが,ウイルスの流行状況や経過・画像所見から,ウイルス性肺炎が鑑別疾患に挙がる場合には,積極的な活用が望ましい。

ウイルス性肺炎に対する画一的な抗菌薬投与は,薬剤耐性菌の増加とClostridioides difficile感染症を助長する可能性がある。しかし,ウイルスの関与が想定される場合に,細菌感染の合併を否定することは,しばしば困難である。喀痰グラム染色のみで細菌感染症を除外することはできないが,陽性所見,特に肺炎球菌や黄色ブドウ球菌感染の合併について重要な情報をもたらす。また,CRPだけではなくプロカルシトニンの数値のみで細菌性肺炎とウイルス性肺炎を区別することも困難である53)。ただし,複数の検査を統合することで,抗菌薬投与のpendingまたは早期中止が可能となる可能性がある。

また,ワクチンによる呼吸器ウイルス感染予防も非常に重要な戦略である。SARS-CoV-2 mRNAワクチンの登場は,COVID-19パンデミックにおける最大のゲームチェンジャーであった。季節性インフルエンザワクチンはインフルエンザの重症化のみならず,インフルエンザウイルス感染に関連した肺炎を減少させる可能性がある54)55)。RSV preFワクチンは高齢者の肺炎や入院を大幅に抑制することが推定されている56)。hMPVとパラインフルエンザウイルス3型を対象としたワクチンも開発中である57)。ただ,新しいワクチンが利用可能になるだけでは不十分であり,現在とこれから利用可能になるワクチンを必要とする人に届けることができ,すべての人が生涯にわたって恩恵を受けられるように,予防接種プログラムを再考していく必要がある(Immunization programs through the life course approach)58)。

将来のパンデミックに備えて,①呼吸器感染症サーベイランスの強化,②ワクチンプラットフォームと広域抗ウイルス薬の迅速設計,③データを迅速に国内・国際的に共有できるようなシステム,④ワクチンプログラムの再設計,など有事に迅速かつ協力して臨めるように,準備を進めていくことが求められる。

⑤その他については以下に全文を示します。