現在は患者さんが受診する医療機関を探す際、インターネット上の情報、特に口コミを重視する傾向が強まっています。それに伴い、誹謗中傷や風評被害などのデジタルリスクに遭う可能性も高まっており、迅速かつ適切な対策が重要になります。開業医の先生がクリニックを守るために取るべき対策についてご紹介します。

弁護士 青木正明

(飯野・青木法律事務所)

2012年12月 弁護士登録(修習65期)。医療機関の法律相談を数多く手がけ、口コミトラブルに豊富な知見を持つ

1 医療広告規制と口コミの位置づけ

(1)医療機関の広告による消費者トラブルの増加などの問題を背景に、平成29年の医療法(以下「法」といいます)の改正及び医療広告ガイドラインの策定により、医療機関のウェブサイト等も対象に含めたうえで、医療広告規制の考え方が見直されました。概要としては、①医療広告に該当する場合は、②法6条の5第3項の規定により限定的に広告が可能とされた事項に限り広告することができ、③同条2項に規定する事項の広告が禁止されます。例外的に、④医療法施行規則(以下「規則」といいます)第1条9の2に該当する場合は、③の禁止事項を除き、②の広告可能事項以外の広告も可能とされており、これにより医療機関のウェブサイトではより広く情報を掲載できることとされています。

医療機関が広告をする際には、上記の法による規制のほか、景品表示法、薬機法、健康増進法、特定商取引法などにも特有の規制がありますので、自社の広告の適法性について検討が必要です。

(2)医療機関に対する個人の口コミや体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあるとの理由で、規則1条の9第1号により③の禁止事項に該当するものとされ、医療機関のウェブサイトに掲載することはできません。他方で、個人のSNS等や口コミサイトへの体験談の掲載については、原則として誘因性がなく、①医療広告に該当しないとの理由から、医療広告規制に抵触するものではないとされています(医療広告ガイドラインに関するQ&A、Q2-11)。

近時、口コミサイトは、地図検索サービスに付随した口コミを中心に広告ツールとして利用されており、患者側でも医療機関を選択する重要な要素となっています。他方で、誤解や悪意に基づくネガティブな口コミが投稿されることもあり、コメント機能を利用した反論や、サイト運営者に対する削除依頼などの対応を要することになります。なお、応召義務の関係で、付き合う人を選ぶことによる自衛策をとることができないことも、医療機関特有の悩みです。

2 法的手段の概要

1)このような対応の一つの手段として、いわゆるプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の裁判手続を利用して投稿者を特定し、直接削除要請や損害賠償請求を行うことができます。

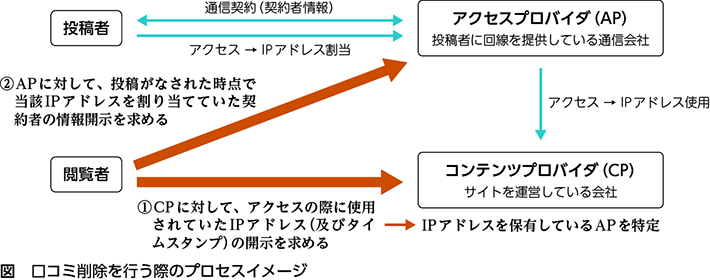

ごく簡単に仕組みを説明しますと、インターネット上に書き込みをする際、投稿者はまず自身の契約するプロバイダ(AP)から割り当てられたIPアドレスを利用して口コミサイトのサーバ(CP)にアクセスしています。そこで、まずはCPに対して、当該投稿がなされた時刻とIPアドレスに関する情報を提供してもらいます。その後、当該IPアドレスを扱っているAPを特定し、これを割り当てていた契約者に関する情報を提供してもらうことで、投稿者を特定することができます。

(2)インターネット上の誹謗中傷が社会問題となったことを背景に、こうした手法が確立されてきました。従前はCPとAPに対して2回の裁判手続をとらなければならなかったところ、これらの手続きを1回で行う手続きが令和4年10月から利用できるようになりました。

3 発信者情報開示請求の現状

(1)発信者情報開示請求手続はいまだ整備途上にあり、様々な問題がありますが、医療機関にとっても利用しやすいものと言えないのが現状です。

まず、CPやAPがこうした手続きに協力的なわけではなく、投稿者の特定までにはどうしても時間を要してしまいます。その間、ネガティブな口コミは残ったままですが、それによる営業損害の発生を立証することは難しく、十分な損害の回復ができるとは限りません。また、これらの手続きに対応可能な弁護士がなかなか見つからないという問題もあります。

(2)もう一つの問題は、開示請求の認容が必ずしも容易ではないという点です。開示が認められるためには投稿による権利侵害の発生が必要であり、口コミサイトでは多くの場合、名誉棄損が問題になります。インターネット上の書き込みには表現の自由や情報提供の価値に配慮が必要であり、特に営利目的のサービスに対する口コミでは名誉棄損の成立が制限されます。例えば、口コミ中に虚偽の事実が含まれていることが必要であり、医療機関においてそのことを立証しなければなりません。

また、名誉棄損の成立には社会的評価の低下が要件となりますが、その判断基準は必ずしも明確とは言えません。裁判例には、所詮は口コミであるからそれほど真に受ける人はいないとか、医療機関は公的なサービスを提供しているのだから多少の批判は甘受しなければならない、といった理由で社会的評価の低下を認めないものもしばしばみられます。しかしながら、口コミの有する影響力は決して軽視することはできません。また、前述の法が指摘する口コミの弊害を考えると、誤った口コミはむしろ積極的に削除されなければならないとも考えられます。

(3)今後ますますあるべき規制に向けた議論がされなければならず、そのためには被害を受けた方が声を上げることで、事例が集積されることも必要です。不当な口コミでお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

お問い合わせ

飯野・青木法律事務所

☎ 03-5368-8091

http://iinoaoki.com/sakujo/

東京都新宿区新宿2丁目4番16号 栄幸ビル 4階