2023年慶應義塾大学医学部卒業。横須賀共済病院にて初期臨床研修医として勤務(平野,写真も)。

1 ワルファリンとDOACについて

- 心房細動や深部静脈血栓塞栓症での抗凝固薬の選択は,DOACがファーストラインとなりつつある。

- DOACの注意事項としては高度腎機能障害例で禁忌となること,上記以外の疾患では用法が確立していないこと等。

2 各DOACのRCTの結果

①ダビガトラン

- RE-LY試験:塞栓症予防効果がワルファリンと同等で出血事象が少ない。

②リバーロキサバン

- ROCKET-AF試験:塞栓症予防効果がワルファリンと同等で出血事象が少ない。

- J-ROCKET AF試験:日本人では塞栓症予防効果がワルファリンよりも優れ,出血事象に差がない。

③エドキサバン

- ENGAGE AF-TIMI48試験:塞栓症予防効果がワルファリンと同等で出血事象が少ない。

- ELDERCARE-AF試験:出血ハイリスク群で超低用量でのエドキサバンが,出血リスクを上昇させず,塞栓症を予防。

④アピキサバン

- ARISTOTLE試験:塞栓症予防効果がDOACの中で唯一ワルファリンよりも優れ,出血事象も少ない。

3 中和薬について

- 現在すべてのDOACがリバーサル可能。

- 直接トロンビン阻害薬の中和薬イダルシズマブ,活性化第Xa因子阻害薬の中和薬アンデキサネット アルファがあり,いずれも良好な止血効果が確認されている。

4 腎機能障害(CKD)患者での選択

- CCr≦50mL/分の中等度CKD患者でもDOACの優位性はある。

- しかし,CCr<30mL/分の患者ではダビガトランは禁忌であり,CCr<15mL/分の患者や透析患者ではすべてのDOACは禁忌である。

5 DOACが使用不可な臨床的状況に注意

- 弁膜症性心房細動:僧帽弁狭窄症,機械弁置換術後

はじめに

わが国ではワルファリンが1962年に承認され,唯一の経口抗凝固薬としてほぼ半世紀使用されてきた。ワルファリンはビタミンK合成を阻害し,ビタミンK依存性の凝固系経路にいわば“間接”的に拮抗することで抗凝固作用を発揮する。

これに対し,10年前に登場した直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulants:DOAC)はその名の通り“直接”トロンビンや活性化第Xa因子に拮抗作用を発揮する。

日本では2011年以降,4種類のDOACが承認されている(直接トロンビン阻害薬であるダビガトラン,および活性化第Xa因子阻害薬であるリバーロキサバン,アピキサバン,エドキサバン)。いずれもワルファリンと比較し特に安全性の面で優れるとされ,広く使用されるに至っている。

それぞれのDOACには個別の特徴があり,登場から10年以上が経過したことで,様々なエビデンスも蓄積されつつある。本稿ではこれらの使い分けについて,主に心房細動を標的疾患として,その概説を行う。

1 ワルファリンとDOACについて

(1)DOACの有利な点,不利な点

心房細動や静脈血栓塞栓症を有する患者では,リスク評価を行った上での抗凝固療法の使用が推奨されている。その際にDOACの有利な点としては,以下のようなところが挙げられる。

- 日常的な採血でのモニタリングを必要とせず,固定用量での投与が可能

- 食事の影響を受けにくい

- 他の薬剤との相互作用が少ない

- 半減期が短いため,術前や処置前のヘパリン置換が不要(あるいは短く済む)

反対に不利な点としては,以下のようなところであろうか。

- 高度腎機能障害例では禁忌になる

- 半減期が短いことで服用忘れによる効果低下が速くなる

- 患者の費用負担は大きくなる

- 心房細動,あるいは静脈血栓塞栓症以外の疾患ではその用法が確立していない

※このほか,DOACは大出血時の対策が確立されていないことが,従来,デメリットとして挙げられていたが(ワルファリンではビタミンKでその作用を拮抗することができる),現在はすべてのDOACに対する特異的中和薬が承認され,使用可能になっている。

DOACとワルファリンを比較した各薬剤の大規模ランダム化比較試験(RCT)からは,総じて,DOACのほうが安全性に優れ,特に頭蓋内出血の発生率を低く抑えることも知られている。適応がある症例ではDOACのメリットが高いと考えられ,たとえば,わが国の心房細動治療に関する最新の診療ガイドライン1)でも,「DOACを使用可能な患者で新規に抗凝固療法を開始する際にはワルファリンよりもDOACを用いる」ことが推奨されている。

(2)4つのDOACの薬効

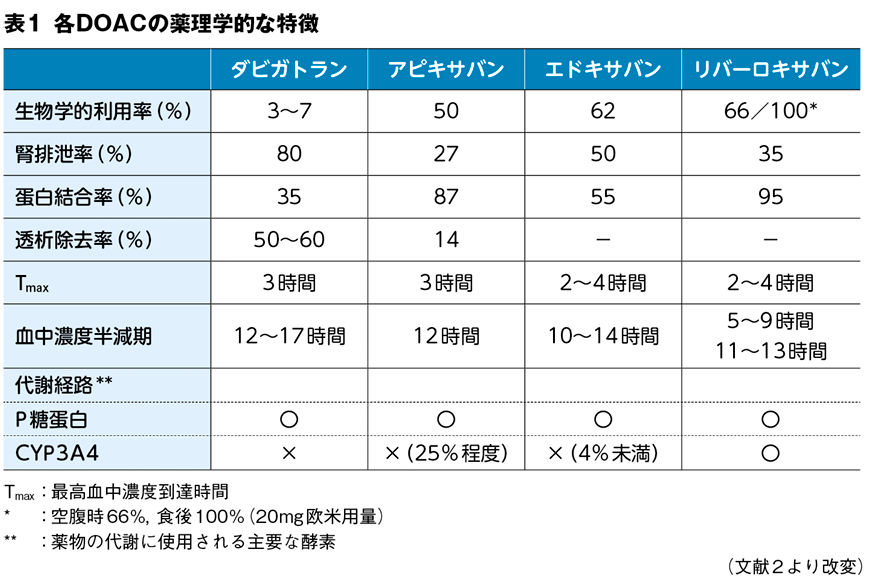

各DOACの薬効動態に関する特徴を表1 2)に記す。最も重要な項目は生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)と腎排泄率と思われるが,各薬剤ともこの2項目を考慮した投与間隔,ならびに腎機能の閾値の設定がなされており,DOACを実臨床の場で使用する際には,特に腎機能に応じた用量の調整や中止を十全に考慮する必要がある。

また,DOACはP糖蛋白/CYP3A4が代謝に関わっており,P糖蛋白/CYP3A4を阻害する薬剤の併用により血中濃度上昇をもたらす可能性があることも注意が必要である(逆にP糖蛋白/CYP3A4を誘導する薬剤の併用では,血中濃度を低下させ抗凝固作用を減弱させる可能性がある)。

次項の「2 各DOACのRCTの結果」では,RCTそのものの結果とともに,上記2点について各RCTでどのような配慮がなされていたか,みていきたい。