2001年神戸大学医学部医学科卒。神戸大学病院精神科助教,兵庫県立姫路循環器病センター高齢者脳機能治療室などを経て,2017年より現職。著書に『科学的認知症診療 5 Lessons』(シーニュ社),『高齢者への精神科の薬の使い方』(洋學社)がある。

1 軽度認知障害とその原因疾患

- 軽度認知障害(MCI)は,正常と認知症の間にある「宙ぶらりん」の状態である。

- 軽度認知障害の原因疾患は多数あり,同じ軽度認知障害であっても,病因によって「アルツハイマー病による軽度認知障害」「前頭側頭型軽度認知障害」「レビー小体病を伴う軽度認知障害」「血管性軽度認知障害」などと区別して呼称される。

2 軽度認知障害を疑うべきとき

- 本人が物忘れを訴えたときや,家族や周囲の人が本人の物忘れを報告してきたときである。

3 薬剤性の軽度認知障害

- 薬剤性の軽度認知障害は意外に多い。

- 主な原因薬剤はベンゾジアゼピン受容体作動薬である。これをやめるだけで認知機能が改善する症例をたびたび経験する。『高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)』(厚生労働省)では,高齢者への使用をできるだけ控えるべきである旨が記載されている。

- 特に多く処方されているのは,エチゾラム,ゾルピデム,ブロチゾラムで,これらの薬を見つけたら要注意である。

4 睡眠衛生指導

- ベンゾジアゼピン受容体作動薬なしで不眠症に対応する際は,睡眠衛生指導が重要になる。

- 65歳以上の不眠症では早すぎる就床時刻が不眠を悪化させていることが多いので,「遅寝早起き」を指導する。

5 大量飲酒による軽度認知障害

- 1日当たり日本酒2合以上のアルコールを摂取すると,明らかな脳萎縮があったと報告されている。

6 内科的疾患による軽度認知障害

- 甲状腺機能低下症やビタミンB12欠乏症を血液検査で除外診断することが診療指針で推奨されている。

1 軽度認知障害とは

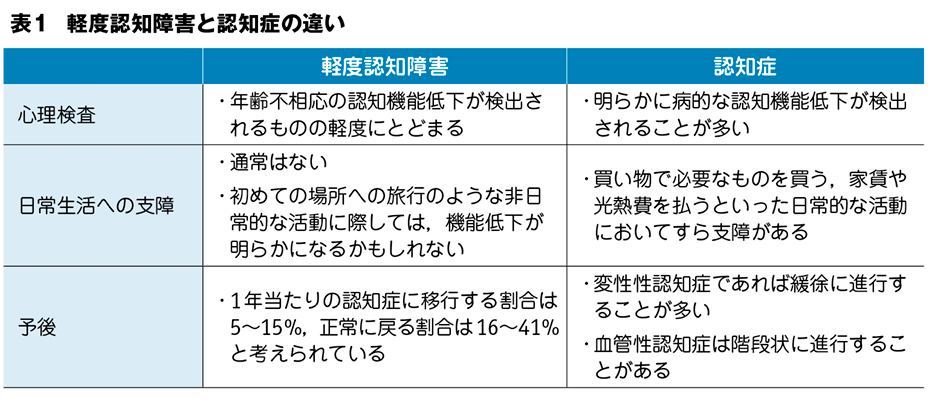

軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)は,正常と認知症の間にある「宙ぶらりん」の状態である。記憶力をはじめとする認知機能は年齢不相応に低下しているが,日常生活に支障が出ない程度にとどまっている。「忘れっぽい」「言葉が出にくい」「物事の段取りがしにくい」などの様々な症状が出るものの,その症状は比較的軽く,正常範囲ではないが認知症でもない。

必ずしも全例が認知症に移行するわけではなく,1年当たりの軽度認知障害から認知症への移行割合はおよそ5~15%,正常への復帰割合はおよそ16~41%と考えられている。

軽度認知障害と認知症の違いを表1に示す。軽度認知障害の有病率は,65歳以上人口の15~25%と報告されており,稀ではない。厚生労働省の補助金で行われた疫学研究である「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」の報告によると,2012年の日本の65歳以上人口における軽度認知障害の人数は約400万人と推計されている1)。

(1)様々な原因疾患

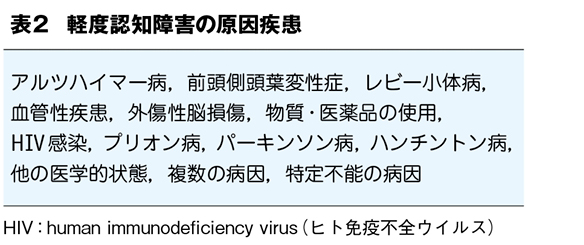

軽度認知障害は,状態名であって疾患名ではない。認知症と同じく,原因疾患は多数ある。米国精神医学会の診断・統計マニュアルである「DSM-5-TRTM」では,軽度認知障害の診断基準において,以下によるものか特定するよう記載されている(表2)。同じ軽度認知障害であっても,病因によって「アルツハイマー病による軽度認知障害」「前頭側頭型軽度認知障害」「レビー小体病を伴う軽度認知障害」「血管性軽度認知障害」などとわけて呼称される。疾患によって予後や対応法が異なるため,適切な診断と経過観察が重要である。

なお,2023年に発売されたレカネマブ(レケンビⓇ)において承認されている効能または効果は「アルツハイマー病による軽度認知障害および軽度の認知症の進行抑制」である。すなわち,軽度認知障害の全例に適用があるわけではない。承認を受けた診断方法,たとえばアミロイドPET,脳髄液検査,または同等の診断法によりアミロイドβ病理を示唆する所見が確認され,アルツハイマー病と診断されている軽度認知障害および軽度の認知症がレカネマブの適応疾患である。