1987年産業医科大学医学部卒業。2005年京都市立病院泌尿器科部長を経て,12年から現職。京都府医師会理事。NPO法人快適な排尿をめざす全国ネットの会理事長。21年,第73回「保健文化賞」受賞。

1 自覚症状は下部尿路症状(LUTS)

頻尿,尿意切迫感,膀胱痛,尿失禁などの患者の主観的問題点(主訴)が,下部尿路の異常によるものかどうかの評価が必要である。

まず,排尿日誌で1日に何回排尿し,1回にどれぐらい排尿しているかを記録する。1回排尿量を知ると同時に,超音波(エコー)を用いて排尿後の膀胱容量を計測して残尿量を測定することは,排尿管理の基本中の基本である。

2 どんな検査を選ぶのか?

排尿障害を客観的に評価する方法は数多くある。そして多くの検査法から選択するときの原則がある。それは「実践度」*であり,正確で安価かつ侵襲が少ないものを選ばなくてはならない。

*実践度=精度×簡便さ/コスト

これを踏まえ,排尿障害の臨床では,以下を選ぶ。

(1)検尿

・感染や血尿の有無を見る。

・目視や臭いのほか,エコーで濁りなどの変化が観察できる。

(2)残尿測定

・排尿後の残尿を測定する。

・エコーで非侵襲的な残尿測定が可能(=痛くない)。

・膀胱容量の測定→(オムツ排尿)→残尿測定

(3)膀胱内圧測定

膀胱の活動性をみる検査である。無抑制収縮を認める排尿筋過活動,排尿筋収縮の低下のある低活動性膀胱,そして正常の膀胱内圧曲線の診断が可能となる。

◎

これに加えて,治療経過中はエコーで上部尿路の評価も行う。

3 どのように排尿障害を評価するか?

排尿障害は,蓄尿障害(尿がためられない)と尿排出障害(尿を出し切れない)に分類される。蓄尿障害に伴って腹圧性尿失禁,切迫性尿失禁,混合性尿失禁があったとしても,尿排出障害が合併していないとは限らない。

溢流性尿失禁を含め,排尿後の残尿測定をエコーで行うことは,排尿障害の診断に重要である。

4 バルーン留置患者の排尿自立をめざして─エコーの役割

オムツや尿道留置バルーンカテーテルで管理されている患者の排尿自立に向けて,エコーによる排尿状態の評価は重要である。

筆者は1990年,高齢者中心の総合病院に入院していた患者のうち,オムツやバルーンカテーテルで管理されている315人に対して排尿自立をめざす治療を行ったところ,90%の患者が排尿自立となったことを報告した。

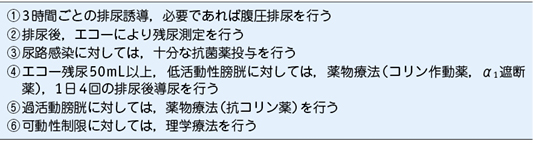

その際,下記の「系統的膀胱リハビリテーション」を実施した。

5 エコーは排尿障害の診断・治療における大きな武器

診療報酬の排尿自立支援加算・外来排尿自立指導料の算定において,排尿自立の可能性および下部尿路機能の評価のコアになる部分がエコーである。また,排尿後の残尿量のエコー測定は,排尿障害の治療方針決定だけでなく,排尿自立や排尿管理のために大きな武器となる評価法である。