ICU頻用薬 使い方のリアル

on the jobでしか伝えられないような臨床家の経験やコツを実践的に解説!

目次

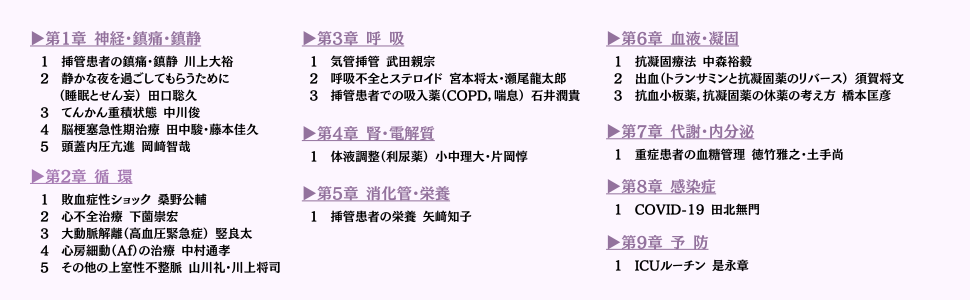

第1章 ▶ 神経・鎮痛・鎮静

1 挿管患者の鎮痛・鎮静 川上大裕

2 静かな夜を過ごしてもらうために(睡眠とせん妄) 田口聡久

3 てんかん重積状態 中川俊

4 脳梗塞急性期治療 田中駿・藤本佳久

5 頭蓋内圧亢進 岡﨑智哉

第2章 ▶ 循 環

1 敗血症性ショック 桑野公輔

2 心不全治療 下薗崇宏

3 大動脈解離(高血圧緊急症) 竪良太

4 心房細動(Af)の治療 中村通孝

5 その他の上室性不整脈 山川礼・川上将司

第3章 ▶ 呼 吸

1 気管挿管 武田親宗

2 呼吸不全とステロイド 宮本将太・瀬尾龍太郎

3 挿管患者での吸入薬(COPD,喘息) 石井潤貴

第4章 ▶ 腎・電解質

1 体液調整(利尿薬) 小中理大・片岡惇

第5章▶ 消化管・栄養

1 挿管患者の栄養 矢﨑知子

第6章 ▶ 血液・凝固

1 抗凝固療法 中森裕毅

2 出血(トランサミンと抗凝固薬のリバース) 須賀将文

3 抗血小板薬,抗凝固薬の休薬の考え方 橋本匡彦

第7章 ▶ 代謝・内分泌

1 重症患者の血糖管理 徳竹雅之・土手尚

第8章 ▶ 感染症

1 COVID-19 田北無門

第9章 ▶ 予 防

1 ICUルーチン 是永章

索 引

序文

ICU頻用薬の使い方をテーマにした書籍はこれまでにいくつも出版されている。そんな中で今回,ICUの薬をテーマとした書籍の企画をいただいたのであるが,さてどうしたものか…。この本の特色をどうやったら出せるだろうか…。一般病棟患者もICU患者も診療しなければならないような状況で,日々奮闘されている集中治療を専門としない先生や,集中治療医からon the jobトレーニングを受ける機会の少ない若手医師の皆さんが,リアルな臨床の現場での薬の使い方が学べる本を作りたいというのが出版社からいただいた話だった。なるほど…,それなら僕にもできるかもしれない。全国のICUの第一線で陣頭指揮をとり活躍している仲間がたくさんいるからだ。

バリバリ現役の集中治療医の先輩,仲間,循環器内科医(兄含む)にお願いし,シチュエーション別に臨床でのリアルな薬の使い方を執筆してもらった。「教科書にはこう書いているけど,実際にはこんな感じで使うよ。こういう時はここに気をつけてね」といったon the jobでしか伝えられないような臨床家の経験やコツを書いていただいた。普段,本に書くのはエビデンスのある内容に限り,経験やコツといった内容を書き残すのは少々抵抗があるものだろうが,そこを何とかお願いした次第だ。無理なリクエストに応えてくださった執筆者の皆さまに,この場をお借りしてお礼(お詫び?)を申し上げたい。また,どんなシチュエーションのどんな内容を取り上げるべきか,一緒に悩んでくれた,現在オーストラリアでRural Generalist(へき地医療専門医)の修行中の石川大平先生にもお礼を申し上げたい。帰国したらブーメランと本書を交換させていただきたいと思う。

16世紀にパラケルススが「毒のない薬はない。用量が毒かそうでないかを決めるのだ」と言ったように,薬は過量投与となれば害を起こす。一方で,量が少なかったら,狙った薬効が得られない。以前の職場のボスがよく,「酒は酔うまで。薬は効くまで」とおっしゃっていた。よくわからない格言だが,どこか説得力がある。薬には適量というものがある。「匙加減」とはうまく言ったものだ。患者の年齢,性別,体格,臓器障害の程度などにより薬の効き方は異なる。教科書や添付文書には「●〜●mg/hrで使用」などと推奨投与量が書いてあっても,その幅がとても広くて,どれくらい使えばいいのかわからないなんてことはしばしばあると思う。本書の通りやれば必ずうまくいくという保証があるものではないが,忙しい診療の中で,本書から薬をうまく使いこなすヒントを得ていただけると幸いである。

2022年9月

飯塚病院集中治療科 医長

川上大裕

レビュー

藤谷茂樹 (聖マリアンナ医科大学救急医学主任教授)

【書評】『ICU頻用薬 使い方のリアル』“リアル”の現場で知りたい疑問に集中治療のエキスパートが答える

ICUで使用する薬の使い方に関する書籍は数多く出版されているが,読者の皆様が気になるところは,他書との棲み分けとカバー範囲ではないだろうか。この書籍の対象は,集中治療を第一線でされていない先生で,ICUで薬を使用するときに,実際に何に注意してどのくらいの量から始めたらいいのかという誰しもが持つ疑問に,第一線で活躍している集中治療のエキスパートがわかりやすいコメントを添えている。 実際に薬剤の添付文書には,使用方法などが詳細に記載されているが,実務をこなす現場レベルの先生方は,限られた時間の中でエッセンスを一目でわかるようにしてもらいたい,しかも医療事故を起こすことなく,というのが切実な思いであろう。私自身も昔を振り返ると,添付文書などを見てまず処方をしてみるものの,これで本当にいいんだろうかという不安につきまとわれたものだ。今でも,実際に使用したことがない薬剤に対してはこのような感覚を抱く。例を挙げると,急性心不全に使用するニトログリセリンなど,指導医に「前負荷軽減を目的にニトログリセリンを開始しておいてほしい」と言われても,どう処方して,何に注意すればいいのだろうかという疑問に,“リアル”の現場で短時間で情報を提供してくれる。 次に,この書籍のカバー範囲であるが,集中治療の標準的回診は,神経(せん妄を含む)・鎮痛・鎮静,循環,呼吸,腎・電解質,消化管(栄養を含む),血液・凝固,代謝・内分泌,感染症,予防・disposition/code statusという流れになっている。本書はこの流れに沿った構成である。今までこのようなコンセプトの書籍はなく,ICUで使用する多くの代表的な薬剤を扱っており,これで読者も自信を持って,薬剤の投与を行い,薬剤反応性をしっかりと観察することができるだろう。さらに,この書籍の特典として電子版がついており,本書を持ち歩かなくてもすぐに検索ができることも“リアル”の現場に即している。

正誤表

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

※第1版2刷(2022年11月発行)で訂正しました。

P18 上から2行目

【誤】CAM-ICU(図2)2)

【正】CAM-ICU(図2)3)

P50 症例2,上から9行目に補足

救急の指導医の先生から,「脳梗塞急性期の治療としてのアスピリンは160〜300mgだよ。また,軽症の脳梗塞には…

P53 下から1行目に補足

アスピリン100mg+クロピトグレル75mg 1日1回内服(この期間のアスピリンの投与量に関しては200mgを継続するなど施設や処方医により幅がある印象です)

P58 「◆投与のコツ」,上から5行目に補足

有効性を示す研究やシステマティックレビューがあるものの比較的少数例であり,現状のデータではNIHSSの改善は1ポイント未満とされており,今後さらなる臨床研究での検討が必要とされている薬剤です。

P214 症例,上から4行目

【誤】輸液組成→【正】輸液蘇生

P214 本文,上から2行目に補足

日米欧のガイドライン(本章末にお示ししています)を参照していただければよいですが

P217 上から5行目

【誤】深部静脈血栓症(vein thrombosis:DVT)

【正】深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)

P219 ◆指示の出し方(ACTで評価する場合)

【誤】

● 開始時

ACT<140

140<APTT<180

180<APTT

● 開始後24時間以内

APTT<130

130<APTT<50

150<APTT<180

180<APTT<280

280<APTT

【正】

● 開始時

ACT<140

140<ACT<180

180<ACT

● 開始後24時間以内

ACT<130

130<ACT<150

150<ACT<180

180<ACT<280

280<ACT

P223 まとめ,1行目

【誤】新規VTE(PE,近位DVT,一部の遠位DVT)

【正】新規VTE(PTE,近位DVT,一部の遠位DVT)

P268 概説,1行目

肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTE)

※第1版1刷,第1版2刷をご購入いただいた方へ

P280

【誤】表8 2020年のガイドライン

【正】表8 2020年のガイドライン:高リスク以上で制酸薬の使用を提案

※第1版3刷(2023年6月発行)で訂正しました。