2018年度の次期診療報酬改定を巡る議論が、中央社会保険医療協議会で例年より前倒しのペースで進んでいる。各分野の論点が明らかになっている中で注目されるのは、政府の『未来投資戦略2017』に盛り込まれた外来医療における遠隔診療の評価拡大だ。そこで、遠隔診療の現状と今後の見通しについて解説する。

解釈を巡り紆余曲折

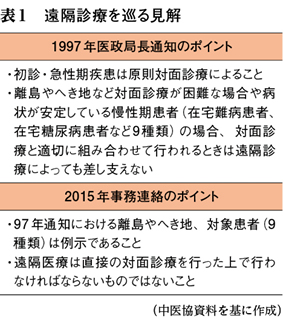

医師の偏在問題や在宅医療の推進、患者の利便性向上といった観点から、遠隔医療の必要性はかねて指摘されてきた。こうした状況を受け、1997年には厚生省(当時)医政局長通知で、遠隔診療の取り扱いを整理。初診や急性期疾患は原則対面診療とした上で、離島やへき地など対面診療が困難な場合や病状が安定した慢性期患者は例外とすることなどを明示した。しかし通知で、遠隔診療の対象患者について在宅酸素療法を行っている患者や在宅難病患者など9種類が具体的に挙げられたことから、それ以外の患者は認められないとの誤解が広がり、普及が進まなかった経緯がある。

そこで政府は2015年、『日本再興戦略改訂2015』で遠隔診療の取り扱いの明確化を要求。厚生労働省は事務連絡を発出し、97年の通知で示した離島やへき地といった対象地域や対象患者は、あくまで例示であることに加え、「対面診療を行った上で遠隔診療を行わなければならないものではないこと」を明確化した(表1)。

これを機に“対面原則撤廃”との認識が広がり、多くの民間企業が遠隔診療サービスに参入したことを受け、厚労省は16年3月、「対面診療が原則」とした上で、遠隔診療のみで初診を行った場合は初診料を算定できないとの立場を示している。