採血した検体を1日以上経ってから提出することがあります。その場合,測定値にどのような誤差が生じますか。代表的な検査項目について教えて下さい。

(質問者:東京都 S)

【回答】

採血した検体を後日提出する際の測定値誤差にはいろいろな要因があります。

全血を室温で放置すると,種々の検査値が影響を受けます。その代表がK値です。赤血球膜にあるNa+/K+-ATPaseは細胞内のNa+を外へ,細胞外のK+を内へ輸送しますが,解糖系でATPが産生されると血糖値が低下し,乳酸,ピルビン酸が増加します。グルコースによるエネルギー供給が不足するとK値が著明に上昇します。さらに冷蔵保存の場合,Na+/K+-ATPaseは失活します。

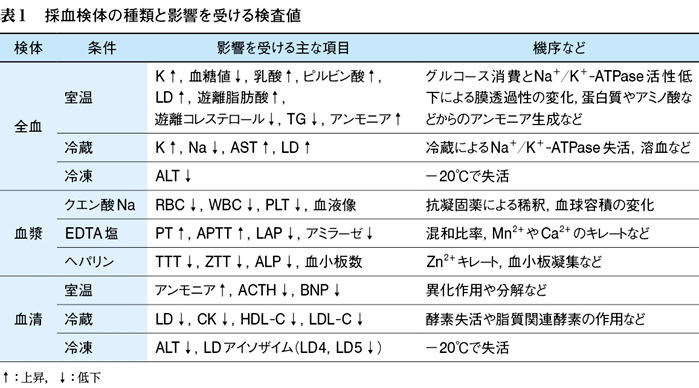

血漿は抗凝固薬入りの容器に採血した血液を遠心分離し,細胞成分(赤血球,白血球,血小板)を除いたものです。凝固機能検査の多くは血漿を用います。通常,用いる抗凝固薬はクエン酸Naです。そのほか血球数算定にはEDTA塩,赤血球沈降速度(血沈)にはクエン酸Na,血糖検査にはフッ化ナトリウム(NaF)+EDTA塩,染色体検査にはヘパリンなどを用います。適切な抗凝固薬を使用しないと,表1のように正確な検査結果が得られないことがあります。