❶ はじめに

小児・思春期の子どもに携わる医療現場において,「朝,起きられない」「起き上がると気持ちが悪くなる」「そのため学校に行けない」などと訴える子どもが受診する(連れてこられる)ことは少なくない。こうした訴えを説明する疾患概念として,起立性調節障害(orthostatic dysregulation:OD)は,日本の小児科領域を中心に浸透している。

さらに,当疾患名で説明することの身体科(小児科)医師にとっての利便性や,子ども・家族の期待に呼応してか,近年では症候の異質性を抱えたまま,それらを循環生理的異常,特に血圧変動の問題へと過度に還元されてきた側面があるように感じている。この現象は,“ただの怠け”という周囲の評価へのカウンターとして多くの子どもを保護した一方で,広すぎる解釈や過度の診断適応により,その子の“真の困り事”を覆い隠してしまう危うさも内包する。加えて,ODを取り巻く用語,病型,検査,治療の運用は,国内外,学会間で解釈が揺れており,結果として当疾患名に肯定的な立場と否定的な立場との間で相互不理解の衝突が生じ,当事者である子どもが議論の場から置き去りにされる状況を生んでいる,と筆者は感じている。

まず,循環生理の観点から,失神や立ちくらみなど,姿勢変換に関連した症状(orthostatic symptom)を呈する集団の存在は否定されるべきではない。姿勢変換に伴う血圧・心拍の変動について,集団分布に基づき外れ値を規定し,症状と結びつけて病態単位を構成することは,医学で広く用いられてきた妥当な手法である。しかし,それは主として「量的異常」を手がかりとするがゆえに,生理と病理の境界は本質的にあいまいであり,解釈には臨床的文脈の読み取りが不可欠となる。

換言すれば,神経発達症の診断がスペクトラムとしての特性と生活上の支障の相互作用で規定されるのと同様に,循環生理的異常が存在することと,それがその子における障壁の主要因子であるかどうかは別問題である。この発想は身体科(小児科)の臨床において必ずしもなじみ深いとは言えず,あいまいさゆえの抵抗をまねきやすい点は認めておきたい。また,脳を含む臓器の一過性低灌流が眼前暗黒感や浮動感,頭重感・短時間の頭痛を生じうることは理にかなうが,いわゆるbrain fog,倦怠感,抑うつなどの非体位性症候(non-orthostatic symptom)は,直線的な低灌流仮説だけでは説明が難しい。自律神経の上位調節,睡眠・概日リズム,疼痛処理,行動学的要因や心理社会的負荷を含む多層的理解が必要であり,ここにこそ臨床運用上の工夫が求められるのだろう。

加えて,発達・認知特性などを背景とする学校場面での不適応が,身体症状の形で前景化し,それがODと呼ばれ,雑な形で運用されている局面も少なくないだろう。これへの指摘・批判は臨床的に重要であり,重く受け止めるべきではあるが,一方で,身体科(小児科)を受診する段階の子ども・保護者は,多くの場合その説明枠組みをまだ受け止める準備が整っていない点への理解は求めたい。精神科や心療内科を自発的に受診する家族は,心理社会的要因の関与を前提に相談に来るのに対し,身体科(小児科)を訪れる家族の受診動機は,「身体疾患の有無の確認」と「身体症状の緩和」に焦点化していることが多いのである。この“受け入れ準備の差”をふまえると,身体症状を正面から扱い,起立時の所見を計測・言語化して共有することは,単なる鑑別のためだけではなく,治療同盟を形成し次の説明(睡眠,行動,学校環境,認知特性の整理など)へと橋渡しするための基盤として機能する。

つまり,ODという身体疾患の枠組みは,たとえば遂行機能の脆弱性,感覚過敏,過剰適応や対人交流の課題といった上位要因を,安易に心理要因へ還元することなく,段階的に可視化していくための「入口」として有用な可能性を秘めている。初期での過度な心理ラベリングを避け,身体所見の共有と日常で実装可能な行動変容から着手し,理解と納得の形成に合わせて,“症状‒行動‒環境‒特性”の層へと丁寧に射程を広げていくことが,身体科(小児科)医師にとっての実務上の現実解であり,めざすべき“こころ診療”であると考える。

本稿の立場は,既にODという疾患概念が広まっている現状を前提に,この概念をいかに臨床的に有益かつ無害に活用するかを示すものであり,ODの実在や「概念の妥当性」を争点とするものではない。実地臨床で再現可能な評価・介入の手順へと落とし込み,明日からの一歩につながる実務を提示できればと思っている。病名は出発点であり,終点ではない。入口としてのODの疾患概念を活かし,その子の明日が,いまより少し良いものになるための,身体科(小児科)医師の工夫と実装について私見を交えて概説する。

❷ OD・OI・POTS:名称・診断方法をめぐる混乱

(1) 旧診断基準の成立と課題

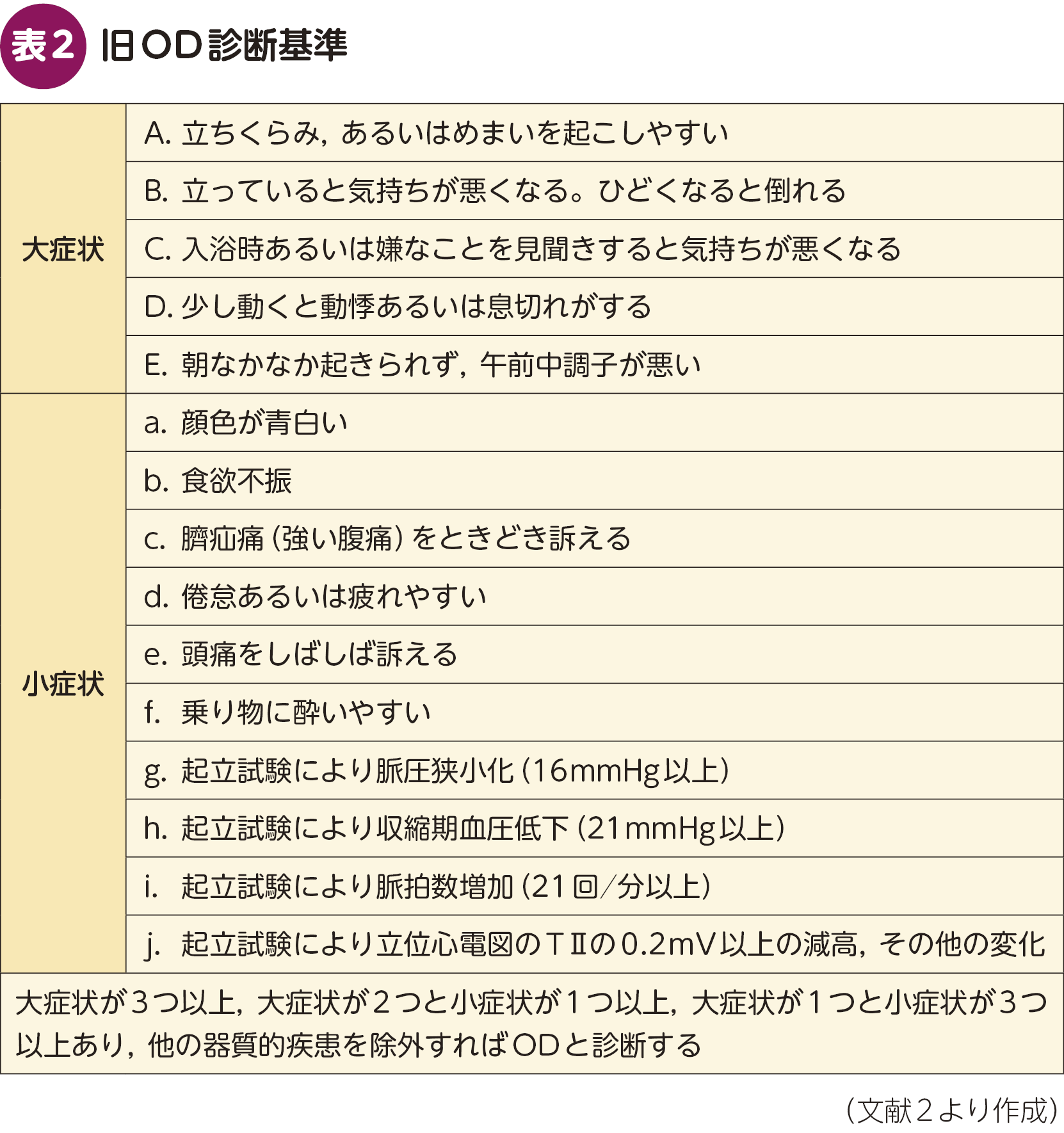

ODは新奇な概念ではなく,学校保健や地域小児科の現場で半世紀以上にわたり用いられてきた(表1)1)。戦後早期に大國らが臨床像を系統化し,症状項目を中心とする診断基準を整備したことは,当時の医療資源や測定技術を勘案すれば画期的であった(表2)2)。一方で,旧診断基準は今日の観点からはいくつかの課題を残していた。第一に,大症状・小症状の区分に明確な生理学的根拠が乏しいこと,第二に1項目内に複数の愁訴が併置されているため重みづけがあいまいになりやすいこと,第三に自覚症状と他覚所見が同一リスト上で混在していることである。中でも臨床上の影響が大きかったのは,生理学的検査所見が小症状として症状項目と並列に扱われ,循環生理学的異常の確認が診断の必須条件とされていなかった点である。すなわち,大症状3項目,あるいは大症状2項目+小症状1項目,大症状1項目+小症状3項目で診断に到達しうる構造は,客観的評価の不在でも診断が成立しうる余地を残していた。

この枠組みは,当時の実地臨床において一定の便益ももたらした。すなわち,症状の拾い上げを入口に“医療‒家庭‒学校”で合意形成を進めやすかったこと,早期に薬物療法を含む介入へ接続しやすかったことである。しかし同時に,循環生理の客観的異常を確認しないまま診断が広がることは,子どもの抱える困難のすべてを,過度に「血圧の問題」として説明してしまうリスクを内包したとも言える。

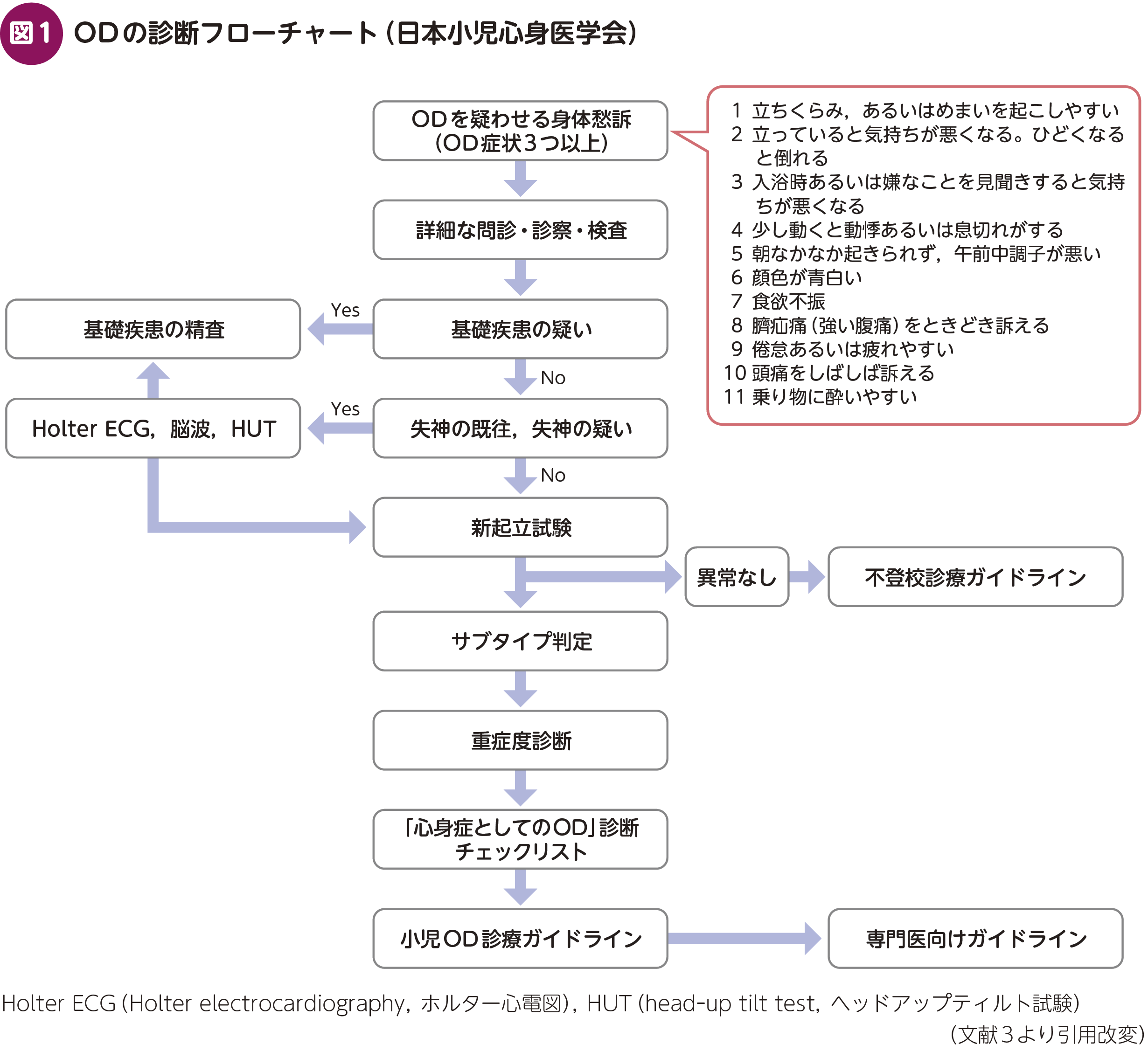

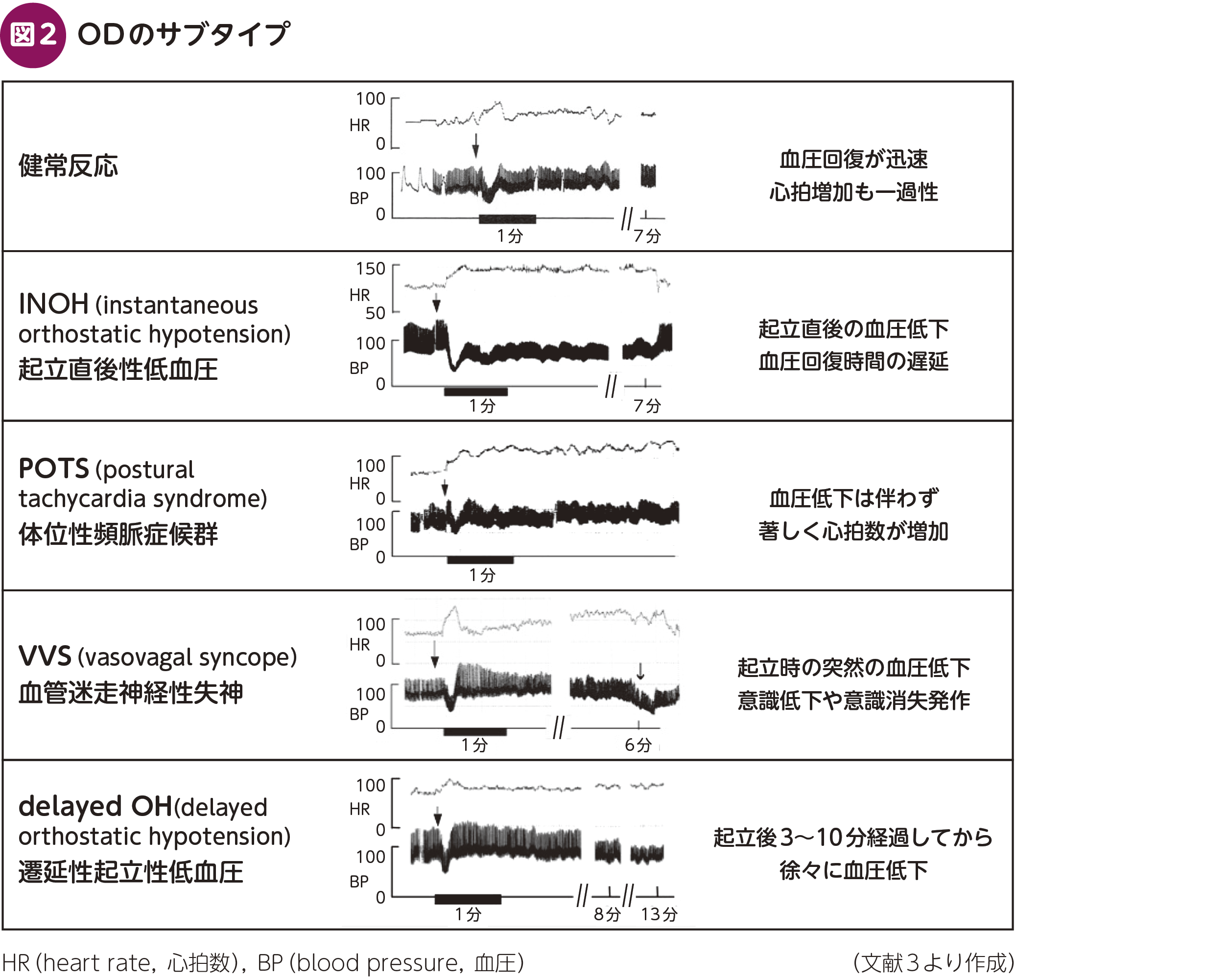

こうした反省をふまえ,日本小児心身医学会の現行運用では位置づけが改められた。まず,旧来の「身体症状11項目」は“診断の決め手”ではなく「疑いを高めるスクリーニング項目」と再定義された。その上で,新起立試験(active standing test:AST)を中核とする経時的(時相別)循環評価を必須化し,起立直後を含む起立後10分までの各相で血圧・心拍と症状を記録して,客観所見に基づく診断を原則とした。さらに,姿勢変換に伴う循環の調節異常における臨床像の異質性をふまえ,起立直後性低血圧(instantaneous orthostatic hypotension:INOH),体位性頻脈症候群(postural tachycardia syndrome:POTS),血管迷走神経性失神(vasovagal syncope:VVS),遷延性起立性低血圧(delayed orthostatic hypotension:delayed OH)といった表現型(サブタイプ)を明確に区別する構造へと更新された(図1,2)3)。

(2) 国内の枠組み:ODの下位にINOH/POTS/VVS/delayed OH

本邦の小児科領域では,ODを上位に置き,その下にサブタイプとしてINOH,POTS,VVS,delayed OHを配している。これは能動的起立で得られる時相の分解を主眼とするものであり,生活場面に近い負荷条件下で「どの相で何が起きるか?」を読み取る実務である。特に,立ち上がり直後の急激な血圧低下と回復遅延を核とするINOHを先に同定し,その上で3~10分の起立維持期における血圧維持下の頻脈(POTS)や,後半で顕在化する持続低下(delayed OH)を識別する。INOHを,POTSと相互排他的に扱う運用が特徴的である。

(3) 国外の枠組み:OI体系とPOTS

一方,国外では,症候ベースの上位概念として起立不耐症(orthostatic intolerance:OI)を据え,中核をPOTSと起立性低血圧(classic/delayed)で構成する枠組みが一般的である4)。初期起立性低血圧(initial orthostatic hypotension:initial OH)は,能動的起立で顕在化しやすい「起立直後の一過性血圧低下」として別区分に置かれることが多い。国内外におけるPOTSの共通概念は,「起立または傾斜で症状を伴い,持続的な血圧低下を伴わず心拍数が過剰に上昇する」ことである。主要な国際文献では,成人で心拍数増加+30回/分,小児(思春期)で+40回/分,症状の持続(通常3カ月以上)を求められることが多い5)。起立後心拍数の絶対値は診断要件に含めない立場が主流だが,過剰診断回避の目安として成人≧90回/分,思春期≧100回/分を補足的に示すステートメントもある6)。