岩本俊彦(武蔵野療園病院院長/元・東京医科大学老年病学講座教授)

[要旨]老年医学の立場から,老化と老衰・老衰死を以下のように考える。まず,フレイルが進んで自立した生活が送れなくなった時点から老衰が始まる。廃用症候群の進行に伴って,飲水・摂食不良のまま,脱水症・電解質異常による意識障害が出現する。そこから老衰死へのカウントダウンが始まる,と考える。

1 老化過程の概観

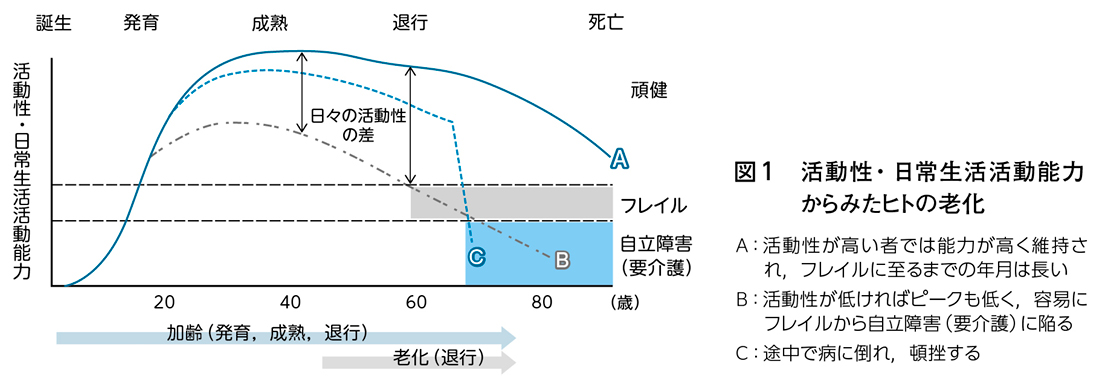

ヒトの老化過程は,その活動性・日常生活活動能力の変化から図1のようにまとめられる。すなわち,縦軸に活動性・日常生活活動能力の程度を,横軸に時間軸をとってその変化をみると,通常,20~30歳代をピークとするカーブが描かれる。老化(退行)はピーク以降にみられるが,カーブの程度は日常の活動性によって異なる。この個人差も,高齢者の老化の特徴のひとつに挙げられる。たとえば,活動性が高い者では能力が高く維持され,フレイルに至るまでの年月は長い1)(図1・A)。一方,活動性が低ければピークも低く,容易にフレイルから自立障害(要介護)に陥る(図1・B)。また,途中で病に倒れ,頓挫する者もいる(図1・C)。そして自立障害(寝たきり,進行した認知症)に陥った時点で,顕性化した老化は一気に加速する。