患者さんの多くが口コミなどインターネット情報を基に医療機関を選ぶようになった今、患者さんの満足度向上につながる接遇マナーを身に付けるための研修を実施するクリニックが増えています。医療機関向けマナー研修を長年手掛けてきた日本教育クリエイトによる接遇マナー研修をご紹介します。

なぜ接遇マナーの改善が必要なのか

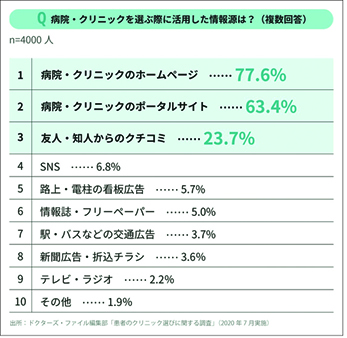

患者さんは何の情報を基に医療機関を選んでいるのでしょうか。2020年に医療情報サイトの「ドクターズファイル」が実施した調査によると、ほとんどの患者さんが、医療機関のホームページや口コミサイトなど、何らかのwebページの情報を参考にして選んでいることが分かります。

つまり口コミ対策はクリニックの集患において重要な施策の1つであると言えます。

そして、口コミの評価を向上させるためには、「患者さんの期待に応えること」が大切です。患者さんは何らかの症状を治すためにクリニックに来院します。つまりクリニックに対して「大切にしてくれるだろう」「親身になって話を聞いてくれるだろう」など潜在的に大きな期待を抱いているのです。しかし期待が大きいがゆえに、期待を下回った際にクレームが発生しやすい現場でもあるのです。患者さんの期待に応えるためには、医療をサービス業として捉え、相手を承認し、相手への気遣いを形に表したコミュニケーションがカギとなります。そこで重要になるのが接遇マナーです。

大阪府医師会がクリニック2312カ所に対して実施したアンケート調査では、クリニックにおけるインシデントの発生源として「薬剤関連(50.9%)」が最も多く、次いで「接遇(33.6%)」という結果になりました。また接遇トラブルのうち「窓口対応」が65.1%を占めています。この調査は2005年に行われたもので、現在は患者さんの消費者意識が高まっていることを受け、他院との差別化を図るために、接遇マナーの向上に力を入れているクリニックが増えています。当社、日本教育クリエイトは医療機関向けにさまざまな研修を提供していますが、医療機関からの依頼で最も多いのは接遇マナー研修です。

その際のご要望には、次のようなものがあります。

「職員によって対応の仕方が違うので統一したい」

「口コミに良くないことを書かれたので、改善したい」

「クレームが増えているのでクレーム防止をしたい」

「接遇マナーを長期的に定着させたい」

患者さん一人一人に真摯に対応し、また来院してもらえるような医療機関を作っていきたい、という強い思いを感じます。ぜひ、集患の一つの施策として、接遇マナーの改善に取り組まれてはいかがでしょうか。

クリニックにおける接遇マナー改善の6つの施策

これまでさまざまな医療機関に対して接遇マナー改善をサポートしてきましたが、その中で特に効果的であったとの声が多かった施策を6つご紹介します。

❶ 全スタッフが「マナー5原則」を習得する

マナー5原則とは、接遇マナー向上のために習得すべき「表情」「挨拶」「身だしなみ」「言葉遣い」「態度」の5項目を指します。接遇マナー改善の施策は、患者さん対応に関わる全スタッフがマナー5原則を理解し、実践できるようにすることから始まります。習得には、eラーニングまたは実地研修を実施するなどの方法があります。

❷ 各スタッフが「アクションプラン」を設定する

マナー5原則を理解しただけでは、実践には至りません。自分の強み・弱みを把握した上で、自分であればどのように患者さん対応を行うか、具体的なアクションプランを設定し、他のスタッフに宣言することで、初めて実践できるようになります。

アクションプランの例

無意識に患者さんに対して命令する口調になっていたので、お願いする際には依頼形を使うようにする

❸ 接遇リーダーを任命する

接遇リーダーの役割は、組織全体の接遇マナー向上です。接遇マナーレベルが高い模範的な職員かつ指導育成が得意な職員を抜擢しましょう。接遇リーダーは、接遇マナーの実践状況についてPDCAを回したり、OJT担当として現場で直接指導したりします。この施策を成功させるには、接遇リーダーとして何をすればよいか、研修などを通じてしっかりと当該職員にノウハウを伝達していくことが必要です。

❹ 接遇マニュアルを作成する

当社で接遇マナー研修を行う際に、「医療機関で作成したオリジナルマニュアルに沿って研修をお願いします」とオーダーをいただくことがあります。実はこのように研修を行うと、受講者の理解度がより高まっていると感じています。一般的な接遇の話よりも、各医療機関の理念等に基づいたマニュアルを用いた方が、受講者にとっては説得力があるようです。理念に基づき、なぜ接遇マナーが重要なのか、どのような接遇が求められているのか、ということを明確にしたマニュアルがあると、スタッフの接遇レベル統一化がよりスピーディーに進む傾向があります。マニュアル作成が難しい場合は、5~10項目程度の「接遇チェックリスト」を作成する方法も効果的です。

❺ 定期的に振り返る機会を設定する

接遇マニュアルを作成した上で、全スタッフがマニュアルに沿った接遇マナーを実践しなければなりません。スタッフ一人一人が医療機関の顔であるという意識を持つ必要があります。たった一人のスタッフの対応が組織全体の評価に繋がるのです。しかし、人の行動を変えるのは大変です。一瞬変わったとしても、すぐに元に戻ってしまう、という現象が頻発しています。定着が最も難しいのです。

だからこそ、組織全体の取り組みとして、接遇マナーの実践状況を振り返る機会を設定する必要があります。接遇リーダーを中心に進めることがおススメです。振り返りの方法としては、例えば次のようなものがあります。

・接遇チェックリストを作成し、スコアの推移を観察する。チェックリストは、控室など多くのスタッフの目に留まるところに掲示すると効果的です。

・アクションプランシートを活用し、設定した行動目標の達成状況を共有し合う。できたことを認め合い、次にやるべきことを明確にすることで、接遇マナー改善のモチベーションを維持することができます。

❻ 第三者に対応をチェックしてもらう

第三者が現場をチェックすることで、何が問題で、どう改善すればよいかがわかる場合もあります。当社でも医療機関から覆面調査をご依頼いただくことがありますが、いざ実施してみると、「○○科が忙しそうで口調が荒くなっていた」など、おそらく医療機関側が把握していないような細かい問題が見えてくることもあります。これらを研修に反映することで、より現場状況に即した教育を行うことができます。

日本教育クリエイトの接遇マナー研修とは

当社では、医療機関の接遇マナー改善を支援するために、接遇マナー研修を提供しています。

研修では次のような内容を扱います。

・患者さんは何を求めているのか?

・なぜ医療機関に接遇が必要なのか?

・医療の現場ならではの事例を用いたロールプレイ

また、継続的に研修を実施し、アクションプランシートの振り返りなどを通じて接遇マナーの定着を図る、ということも行っています。接遇マナー改善に取り組まれる際には、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせ

株式会社日本教育クリエイト

☎ 03-5909-7770

https://www.create-ts.com/

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト7F