アルコール性肝障害の診断と治療についてわかりやすくご指導下さい。

(質問者:千葉県 M)

【回答】

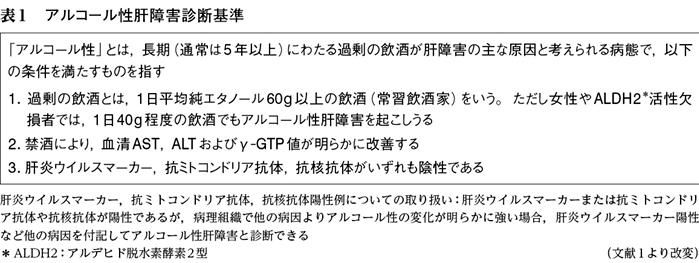

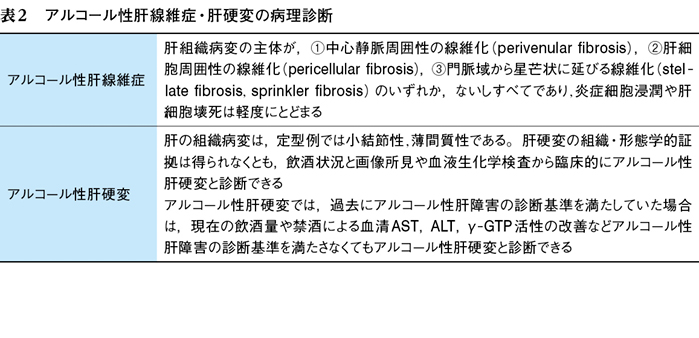

アルコール性肝障害とは,長期(通常は5年以上)にわたる過剰の飲酒が肝障害の主な原因と考えられる病態で,表1の条件を満たすものを指します1)2)。アルコール性肝障害の診断においては,十分な問診による飲酒歴の聴取が必要です。大量飲酒を否認し過少申告するケースが多く,可能な限り家族からも飲酒量を聴取すべきです。血液検査の指標では,γ-GTPやAST/ALT比の上昇が特徴的であり有用ですが,単一所見でアルコール性肝障害の診断を確定するような有力な検査は存在せず,種々の指標を組み合わせてアルコール性肝障害の診断に至ることになります。アルコール性肝障害の病型の確定診断のためには,肝生検による病理診断が必要です。表2にアルコール性肝線維症・肝硬変の病理診断を示します。アルコール性肝線維症はわが国のアルコール性肝障害患者で多く認められる病型ですが,肝生検による病理診断がなされないため,単にアルコール性肝障害との診断で経過観察や治療が進められることが多いと考えられます3)。

アルコール性肝硬変では形態学的な証拠が得られなくとも,典型例は画像所見や臨床所見から診断可能です4)。ウイルス性肝炎の合併例も多く,肝炎ウイルスマーカー陽性者にも十分な問診による飲酒歴聴取が必要です5)。身体所見ではクモ状血管腫や手掌紅斑,酒皶などの血管拡張性病変が他の肝硬変より多く認められ,診断の手がかりとなります。血小板数やⅣ型コラーゲンなどの線維化マーカー,FibroScanⓇによる超音波診断が線維化の程度の評価に有用です3)4)。画像検査による肝の形態(肝表面の凹凸や肝萎縮),腹水,脾腫の存在などを組み合わせて診断を確定します。