ある学会で医療事故調査制度に関する教育研修講演を聴き、制度の概要、院内事故調査の方法、医療従事者としての心構え・行動等を講義していただいた。私は語られた言葉の一部を抜き出してあげつらうような態度は好まないが、今回の講演では終始一貫して“公正・透明な調査、分析、評価”を訴えておられたので、その中で私が感じたことを項目を挙げて述べてみたい。

報告すべき医療事故と医療過誤は無関係

「医療事故の範囲」を示す演者のスライドには、「出典:医療事故調査制度の施行に係る検討について/医療事故調査制度の施行に係る検討会 2015年3月20日」と記されていたが、原典に明記されている「過誤の有無は問わない」の文字が抜けており、「誤薬などの医療過誤は、遺族の納得や制度の信頼を得るため、医療事故として支援センターに報告すべきである」との説明であった。

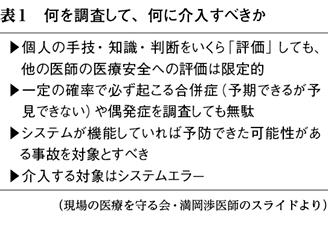

納得・信頼は心の問題であり、医学・科学ではない。いくら誠意を尽くして説明しても、納得・信頼が得られるとは限らない。納得・信頼が得られなければ「医療の外」になったと判断し、紛争として対応することとなる。表1に何を調査して、何に介入すべきかの例を挙げる。

「人は誰でも間違える」 To Err is Human

有害事象の大多数は医療者個人の能力不足でなく、システム全体の欠陥によることが明らかになっている(『人は誰でも間違える─より安全な医療システムを目指して』日本評論社、2000年より)。「ヒューマンエラー叩き」が米国などで医療安全につながらず失敗に終わり、医療を崩壊させた。日本でも同じ轍を踏んではならない。

“医療事故でない医療過誤”はヒヤリハット事例として日本医療機能評価機構に報告し、患者・遺族には丁寧な対応をすべきである。