jmedmook100

jmedmook100 フレーミングでとらえる臨床推論

論理的思考で診断に迫る

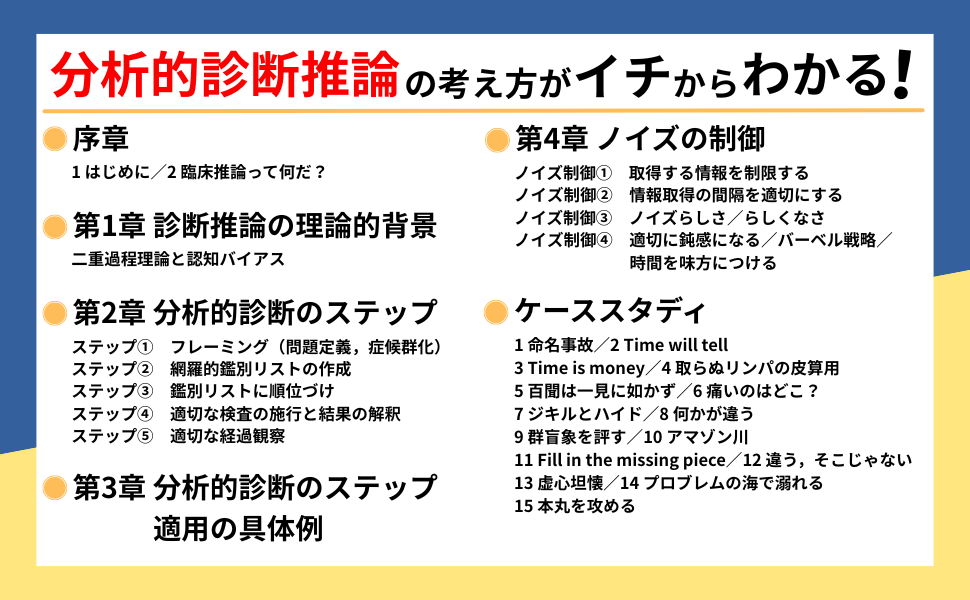

分析的診断推論の考え方がイチからわかる!

目次

1 はじめに

2 臨床推論って何だ?

第1章診断推論の理論的背景

二重過程理論と認知バイアス

第2章分析的診断のステップ

1 ステップ① フレーミング(問題定義,症候群化)

2 ステップ② 網羅的鑑別リストの作成

3 ステップ③ 鑑別リストに順位づけ

4 ステップ④ 適切な検査の施行と結果の解釈

5 ステップ⑤ 適切な経過観察

第3章分析的診断のステップ適用の具体例

第4章ノイズの制御

ケーススタディ

1 命名事故

2 Time will tell

3 Time is money

4 取らぬリンパの皮算用

5 百聞は一見に如かず

6 痛いのはどこ?

7 ジキルとハイド

8 何かが違う

9 群盲象を評す

10 アマゾン川

11 Fill in the missing piece

12 違う,そこじゃない

13 虚心坦懐

14 プロブレムの海で溺れる

15 本丸を攻める

序文

巻頭言だが,全体を一通り書き終えた後にこの文章を書いている。あとがきのようなものである。

本書は臨床推論,中でも分析的診断推論の手法を一般化して語ることを目標にした。執筆することで筆者自身の診断推論を省察する機会が多くあったし,本書で述べた「理論」の実際の適用についても多くのことを考えた。書いているうちに考えが変化する部分もあったし,何より自分が述べていることに自信がなくなっていった。

分析的診断とかシステム2とか言っても,実際にはパターン認識で診断していて,そこに後づけで理屈をこねているだけなのではないか。本当にこの内容を日常の診断推論に落とし込めるのか。情報取得制限などは,むしろ読んだ人(特に初期研修医)を混乱させ,診断力を低下させるようなことにならないだろうか……。書き進めれば進めるほど迷いは大きくなり,世の中に出すような文章ではないと思う日も多かった。

それでも,筆者には診断が得意だという一応の自負はあるし,自分の推論を言語化することに取り組んできたという自負もある。よいフレーミングがなされることや,ノイズが適切に制御されることが診断にとってきわめて重要であることには確信が持てる。だから,本書を読むことで部分的にでも「腑に落ちた」とか「靄が晴れた」と感じてもらえるチャンスはあるのではないかと思い直し,(締め切りに遅れながら)何とか書き上げることができた。

本書は教科書ではなくエッセイである(実際,記述の根拠になるような文献の引用はほとんどしていない,というかできていないので,これを教科書とは呼べない)。一臨床医の個人的な考えとして読み,読者自身の考えと比較して,おおいに批判して頂きたい。

内容に共感できてもできなくても,本書が診断推論を意識するきっかけ,日々の診断を振り返るきっかけになればよいと思う。万一それで読者の診断能力が向上するようなことがあれば望外の喜びである。

2025 年9 月

国立病院機構東京医療センター総合内科

吉田心慈

レビュー

杉本俊郎 (滋賀医科大学総合内科学講座教授)

【書評】わが国の内科診療における「はじめに言葉ありき」『jmedmook100 フレーミングでとらえる臨床推論』

本書は,診断の過程を言語化した,わが国の内科診療における「はじめに言葉ありき」である。

還暦を過ぎた私は日々早朝覚醒が進行し,毎朝オリオン座を南天の空に仰ぎながら出勤している(2025年10月下旬)。本書を読んで,まず,同じオリオン座をみていても,みる人の「悟性」によって,違う星空にみえるものだと思った。

滋賀医科大学医学部の3年生に,診断学序論としてEBMを担当している私は,ICTやAIの技術が進歩するにつれて,内科診療における侵襲的な検査・治療は,より言語化され,標準的・普遍的となり,cookbook medicineに近づくものだと考えている。

cookbook medicineに賛否があることから,患者中心の医療の実践のために,私は今年度よりEBMの講義に,行為の選択の理由を述べる学問,倫理学を取り入れるようにして,一定の学生の評価を得た。

内科の診療において解決すべき最大の問題は,患者を前にして,どのcookbookを選択するのか,つまり,患者の訴える症候を医学的診断に落とし込む過程,臨床推論の言語化があまり進んでいない点である,と私は考えている。1989年に医師になり,EBMの洗礼を受けて,21世紀に入る直前に比較的責任のある立場で内科診療にあたった私の同年代(現在55~65歳程度)の内科医にとって,臨床推論とはclinical reasoningであった。よって,本書でも引用されていたThe New England Journal of Medicine(NEJM)のclinical problem solvingの連載や,米国内科学会からのclinical reasoningの解説本でclinical reasoningの言語化に挑んだものである。しかし,英語であり,神から理性〔reason,ロゴス(言葉)〕をわけてもらっていない私では,clinical reasoningが,臨床推論になる道程は非常に険しく,後進の医師に診断の過程を言語化して伝えることがほとんどできなかった。つまり,「語りえぬものは存在しなかった」のである。

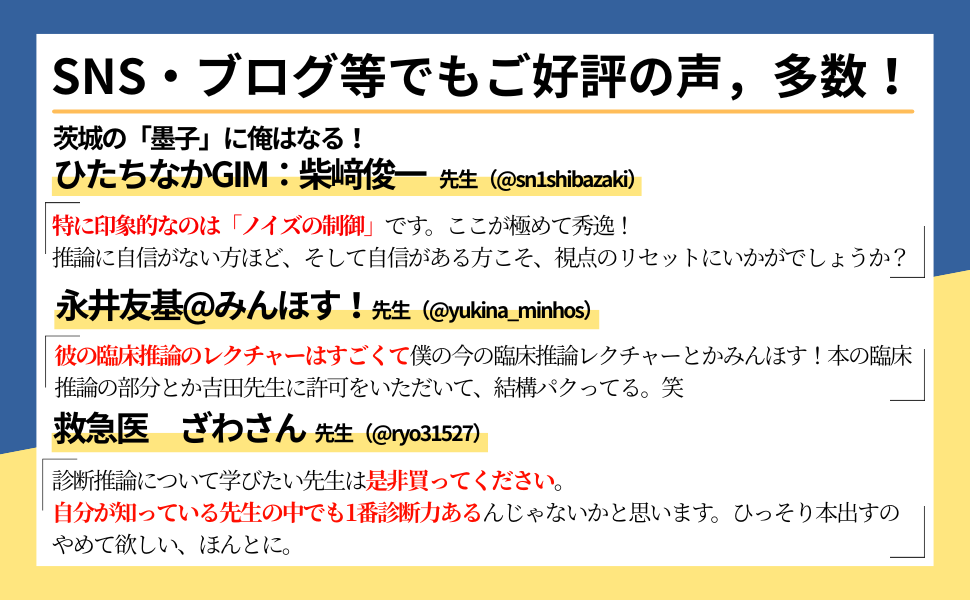

しかし,本書が出版された2025年10月25日以降は,わが国でも日本語化された臨床推論が存在するようになったのである。本書の構成は,序論(オリオン座が出てくる),吉田心慈先生が言語化した臨床推論理論編(第4章の「ノイズの制御」が秀逸である。「絨毯爆撃的検査のみならず,問診や診察も場合によればノイズになりうるのである」という文章に大学附属病院時代の病棟カンファレンス・教授回診を思い出した),そして,吉田先生が実践されている言語化された臨床推論の実際がまとめられた症例編15例というものであり,それぞれの症例の表題が,NEJMのclinical problem solving風であり,吉田先生の省察が入りながら文章化されていることに感銘を受けた。

単著の形で医学書を書いた経験のある私としては,本書における臨床推論の言語化は大変な作業であったことが推察される。しかし,本書のおかげで,これからの若い医師は,言語化された臨床推論の習得がより容易になったはずである。同じ国立病院機構に縁があるものとして,吉田先生に心からの謝意を示したい。また,吉田先生の総合内科医としての次の著書を心待ちにしている。