お知らせ

会話をカルテ化できるAIツールの医療に特化した要約機能を活用し、カルテの情報量と質の充実を実現[クリニックアップグレード計画 〈システム編〉(49)]

医療現場におけるITツールの普及が進み、医療機関の生産性や患者の利便性の向上につながる製品が数多く登場している。連載49回は、医療分野に特化した独自の音声認識システムによりカルテの自動入力を可能にしたAIツールを活用、入力作業の負担を大幅に削減することでより多くの患者に向き合う時間を確保し、問診が重要な児童精神科領域で患者と家族に寄り添う医療を実践する小児クリニックの事例を紹介する。

兵庫県神戸市、JR新神戸駅から徒歩3分の立地にある「おひさま 子ども・ファミリークリニック」は、一般的な小児科診療に加え、児童精神科領域の診療を行うクリニックだ。院長の田島世貴さんは、1998年に佐賀医科大(現・佐賀大医学部)を卒業後、熊本大大学院で博士号を取得、兵庫県立リハビリテーション中央病院や国立障害者リハビリテーションセンター病院などで小児科・神経小児科・児童精神科の医療に携わり、2022年5月に同院を開業した。

県内でも数少ない児童精神科のクリニック

田島さんは「“患者様の笑顔”が提供した医療への最高の評価である」という信念のもと、主に発達障害や睡眠障害、不登校など保護者がどこに相談したらよいのか困るケースが多い領域を支援している。児童精神科の診療を行うクリニックは県内でも珍しく、新神戸駅から至近で新幹線でのアクセスが可能など交通の便がよいことに加え、オンライン診療にも対応しているため、県内はもとより県外在住の患者も多い。

児童精神科の診療、特に発達障害において重要なのは成育歴の聴取。児童が生まれてから、どのように成長してきたのかという経過を丁寧に聞き取り、現在の症状が生まれ持った特徴なのか判断するために情報を整理していく必要がある。

「聴取した情報は膨大です。問診が重要な領域で仕事をしてきたので、その中から必要なものを抽出し、カルテに転記する作業には慣れていました。しかしクリニックを開業すると、より多くの患者さんと向き合う時間を確保したいという思いから、この作業の効率化が課題と考えるようになりました」(田島さん)

約10秒で会話を要約しサマリー化

田島さんが課題解決のために2024年5月に導入したのが、音声認識により会話をカルテ化できるAIツールの「kanaVo」(https://www.kanatato.co.jp/kanavo/)だ。kanaVoは医療スタートアップのkanataが2022年にリリース。医療分野に特化した独自の音声認識システムを採用することで診察中の会話を高精度で要約、“声のカルテ化”に成功した。カルテ内容の充実と入力の手間の大幅削減が可能で、医師が患者と向き合う時間を確保する効果が期待できる。

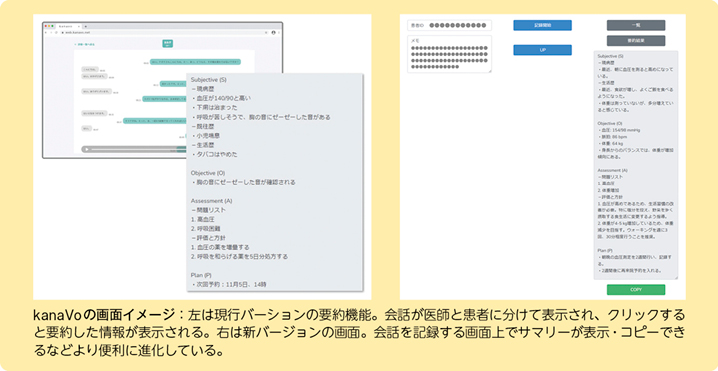

kanaVoの特徴は、①医師と患者の音声を分類、②ワンクリックで要約結果をクリップボードにコピー、③画面上で気になる箇所を音声確認できる─という3点にある。バージョンアップを重ね、現在では10秒程度で、医師が書き起こし文を全文読み返さなくても、診察内容を簡潔に記録できるようになっている。

田島さんはエンジニア志向が強く、PCを自身で組み立てたり、研究のためのプログラムをコーディングしたりするなどITへの造詣が深い。数ある効率化に有効なITツールの中から、kanaVoを導入した理由についてこう語る。

「YouTubeチャンネルで紹介されている動画を見て、すぐにデモの申し込みをしました。決め手となったのは、会話を書き起こしたものをサマリー化する機能。電子カルテへの転記を前提として開発されたツールなので、医学用語も正確にテキスト化されサマリーをそのまま転記できるレベルに必要な情報がまとめられています。カルテ入力のための事務スタッフの採用も検討していましたが、低コストで大幅にカルテ作成作業が効率化できるツールと実感できました」

院内外で情報共有の量と質が格段に向上

同院でkanaVoを診療に活用してから約半年が経過し、田島さんは情報共有において2つの大きなメリットを感じているという。1つは院内のスタッフ間での情報共有だ。例えば、処方した薬についての問い合わせが患者からあった場合、受付スタッフや看護師が対応することになるが、電子カルテにkanaVoがまとめたサマリーが貼り付けてあるため、薬の情報だけでなく診察時に医師がどのような説明をしたのか、正確に伝えることができる。同院では公認心理師によるアドバイスも行うが、田島さんが診察した際のやり取りを詳しく確認できるため、公認心理師が方針を決めるときに役立つなど、院内の“報連相”がスムーズに行われ、提供する医療の質の向上にもつながっている。

もう1点は患者や院外の多職種との情報共有におけるメリット。田島さんは厚労省医系技官、大阪市公衆衛生医師、大学教員・研究者などのキャリアも持ち、医療にとどまらず地域の福祉や教育との連携に積極的に取り組んでいる。クリニックの休診日に当たる木曜日の午後は、毎週地域の学校教員や保護者、放課後デイサービスなどの関係者とケース会議を開催。会議内容はkanaVoでテキスト化し、サマリーに落とし込んだ形で共有している。導入前は田島さんがまとめたサマリーを共有していたが、5月以降はより詳細かつ豊富な情報を共有できるようになったという。

自動入力で約2倍の患者の診察が可能に

精神科では公的補助の申請など手続きが必要な場面が多く、田島さんは書類作成においてもkanaVoの機能が有用と評価する。

「診療経過をまとめ、その子の困りごとを的確に書面にすることが求められますが、過去のカルテを遡るのは労力がかかります。kanaVoが自動的に作成してくれるサマリーから十分な情報を抽出することができるので、大幅な時間の短縮が可能になります」

またクリニック運営においても大きなメリットを実感している。田島さんは、患者と向き合うため診察終了後にカルテ入力を行う。児童精神科では入力する情報が多く、15分程度かかるケースもあるという。

「kanaVoを活用すれば、手入力はほんのわずかで済み、捻出した15分で患者さんを1人診察することが可能です。精神科に限らず、コミュニケーションを主体とした領域のクリニックでは非常に有益なシステムだと感じています」(田島さん)