お知らせ

(23)リワーク【第2章 用語解説】[特集:向精神薬 総まとめ]

▶精神科リハビリテーションについて

精神科領域におけるリハビリテーションはストレス─ 脆弱モデル(Zubin J)を主眼とするものが多く,主として①医学的リハビリテーション,②心理的リハビリテーション,③在宅リハビリテーション,④職業リハビリテーションなどの4つの技法がある。

医学的リハビリテーションは病院内や外来レベルで展開されることが多く,心理的リハビリテーションは社会生活技能訓練や心理教育など,在宅リハビリテーションは通所型のものや居住を安定するためのものなどがある。

職業リハビリテーションは職業訓練を主としたものであり,リワーク支援についても,この職業リハビリテーションの技法を用いている。

▶リワークとは

リワークとは,return to workを略した造語で,メンタルヘルスの問題により休職した人たちの復職支援のことである。メンタルヘルスは,現代社会において誰にでも起こり得る問題であり,医学的な回復だけではなく,医療従事者も「社会との共生:social inclusion」という視点をもって関わることが重要である。リワーク対象者に対しては,一個人の問題としてとらえるのではなく,会社は包括的に環境づくりを行う必要がある。しかし,雇用主である会社も社会に包括されているため,リワーク支援は社会の環境づくりを併せて行うという視点を欠かすことができず,こうした視点で支援を行うことで,本質的なリワーク支援になると考えられる。

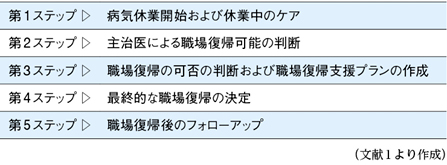

厚生労働省による「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」1)では,リワーク支援について以下の5段階のステップが提示されている。

第1ステップでは,職場の復帰支援の仕組みについて本人にあらかじめ情報提供を行うことで治療・療養に専念できる環境を整えることが重要である。

第2ステップでは,主治医による診断書の提出が行われる。診断書は症状の改善度合いが中心になることが多く,実際の業務を行う能力の回復について言及されていない場合がほとんどであるため注意する。

第3ステップでは,仕事の環境や内容あるいは人間関係に配慮しながら具体的なプランが本人との話し合いの中で作成されるのが望ましい。

第4ステップで職場復帰の決定が行われた後の第5ステップのフォローアップ1回目は,復職後早い段階で行い,症状の再燃や再発の有無,治療が継続されているか確認することが重要である。

リワークのプログラムでは様々な取り組みがなされているが,基本的には休職に至るまでのプロセスにおける危機状況への適切な評価と支援,復職プロセスへの支援が重要である。単に復職をするということではなく,安定した就労継続につながるために,基礎的体力(生活のリズムづくり)に加え,ストレスへの対処法の獲得,対人技能訓練などの取り組みを行っていく。そして,復職期には専門職と会社の人たちが本人を中心とした支援者として足並みを揃え,中長期的に支援を継続していく必要がある。医療場面では産業医と連携することが多いが,リワーク対象者本人の許可を得ながら進めることが必要である。

リワークを行う機関は様々あるため,医療機関のソーシャルワーカーなどに確認することを勧める。

●文献

1) 厚生労働省 中央労働災害防止協会:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き [http://www. mhlw. go. jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1_0001. pdf]