お知らせ

(11)がん検診の状況[特集:医療統計 早わかり]

国民生活基礎調査は世帯と所得を対象に毎年6月に実施される標本調査であるが,3年ごとの大規模調査年では,健康,介護,貯蓄も追加される。患者調査が医療機関を受診した患者だけを対象としているのに対して,国民生活基礎調査は無作為抽出された国民を対象に直に聞き取り調査するものであり,医療機関を受診していない自覚症状を把握できるほか,貯蓄や所得といった経済状態と健康との関係を把握できる貴重なものである。

最新の大規模調査年である2013年6月調査より国民の健康状態をみてみる。なお標本調査であるため,数値は千人単位の全国推計値である点に留意が必要である。

がん検診の受療状況

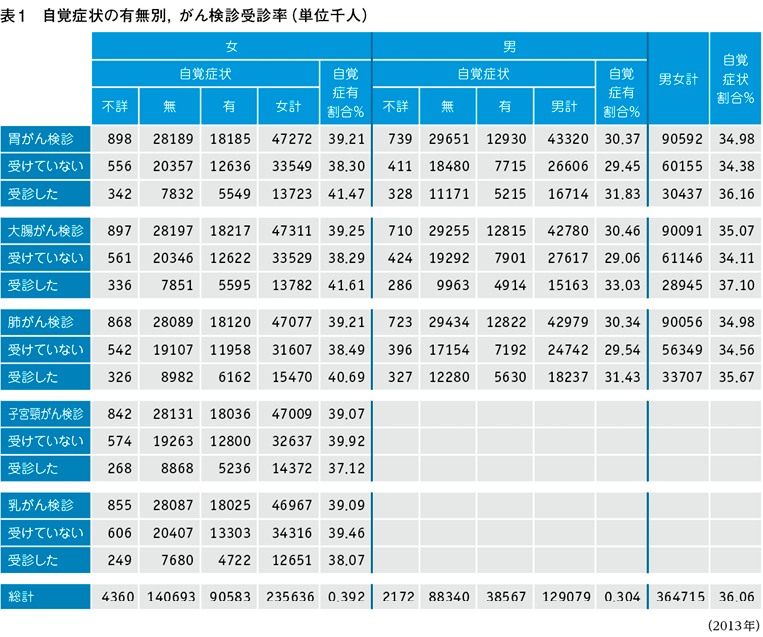

がん検診の受療状況をみてみる。がんの種類ごとの自覚症状の有無との関連については,検診受診者に自覚症状ありの者がやや多い傾向があるが,受診・非受診群の間で大きな差異はみられない(表1)。

検診を受けるか受けないかには,どのような社会経済因子が関連するのであろうか? 一般に,健康への関心が高く,教育レベルが高く,かつ所得の高い層ほど検診を受ける,と言われている。このような健康と社会経済因子との関連を評価する上で国民生活基礎調査は貴重なデータを提供してくれる。

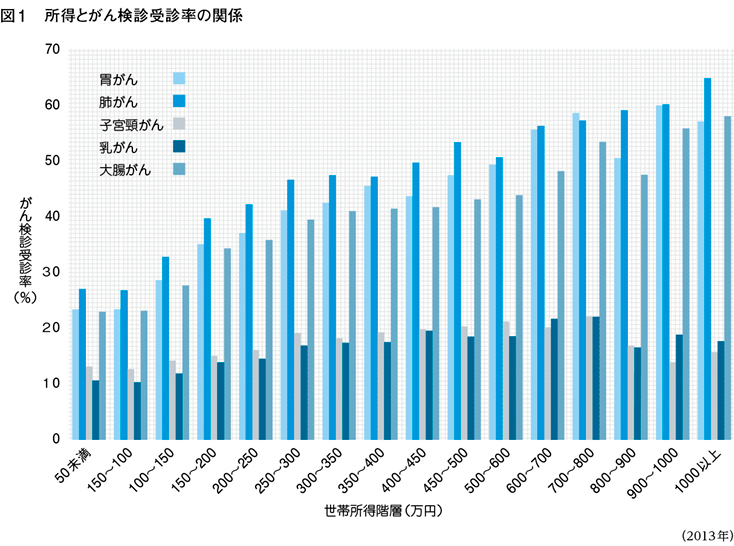

たとえば,世帯所得と検診受診率との関連は図1の通りであり,やはり高所得層ほど検診受診率が高い傾向が読み取れる。また胃,肺,大腸に比べて,子宮,乳がんといった女性がんの検診受診率が低く,これらのがん対策の必要性が読み取れる。興味深いことに,女性がんでは所得1000万円近い高所得層では受診率が逆に低下している。

国民生活基礎調査は所得に加えて教育レベルも調査しているので,教育と検診受診率の貴重な関連も知ることができる。受診率が比較的高く,男女を比較できる胃,肺,大腸がん検診の受診率で比較すると,やはり教育レベルが高いほど受診率が高い傾向がみられる。

残り1,584文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する